수박은 多産, 깃털은 출세…책거리에 담긴 先人들의 욕망

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

호림박물관 '서가의 풍경' 展

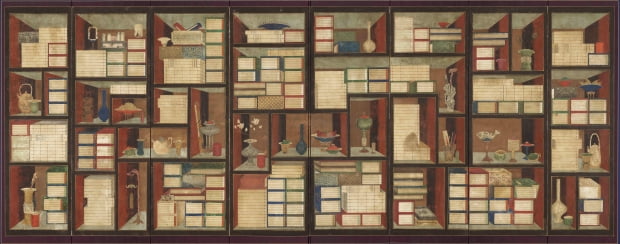

궁중화로 출발한 조선 책가도

문자도와 민화 책거리로 변화

기물에 길상·기복 의미 담아

궁중화로 출발한 조선 책가도

문자도와 민화 책거리로 변화

기물에 길상·기복 의미 담아

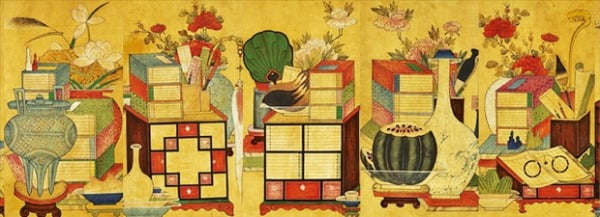

궁중화로 시작한 책가도가 재배계층을 거쳐 민간에도 유행하고 대중화하면서 내용이 달라졌다. 화려한 채색도자기와 자명종, 회중시계, 안경 등 청나라를 통해 수입한 중국과 서양의 값비싼 물건들이 한 화면에 담겼다. 특히 길상적인 의미가 담긴 소재들이 더해지면서 기복적인 성격으로 변화했다. 민화 전문가인 정병모 경주대 교수는 지난달 출간된 세계를 담은 조선의 정물 책거리에서 “책거리는 책과 물건이 공존하기 때문에 고고하면서도 통속적”이라고 했다. 조선후기 문화의 양면성을 보여주는 상징적인 풍경이라는 것이다.

책을 가까이 하며 배움을 게을리하지 않도록 했던 정조의 뜻과 달리 지배계층과 민간에서 유행한 책가도에는 책과 함께 다양한 기물(器物)이 담겼다. 서가를 빼고 책과 기물만 배치한 책거리도 등장했다. 책거리에 나타난 도자기, 고대 청동향로,두루마리, 꽃과 과일 등은 당시 사람들의 서양 문물에 대한 호기심과 명품 선호 취향은 물론 더 나은 삶을 향한 열망 같은 것을 엿보게 한다.

살구꽃은 급제화(及第花)라 불릴 정도로 관직 진출의 상징이었고, 매화는 선비와 지조와 절개를, 다른 초목들이 시드는 가을에 홀로 피는 국화는 은거처사의 절개를 나타냈다. 쌓여있는 책 위에 모란 화분을 놓은 것은 부귀와 영화를 향한 열망에서였다. ‘꽃중의 군자’로 불린 연꽃은 순결과 탈속의 상징으로 여겼고, 꽃과 열매(연밥)가 동시에 열리므로 자손을 빨리 얻기를 바라는 소망도 담았다.

문자도는 문자를 도안화한 그림이다. 효제충신예의염치(孝悌忠信禮義廉恥)와 같은 유교적 덕목을 담은 유교문자도, 행복·출세·장수 등을 기원하는 길상문자도가 대부분이다. 유교문자도는 처음에는 글자 안에 관련 고사를 그리는 형식이었으나 점차 문화의 획 일부를 대표적 상징물로 대체했고, 글자보다 삽입되는 그림의 치장효과에 더욱 주목하게 돼 일종의 그래픽디자인이나 타이포그래피 성격을 띠었다.

문자도의 전국적 유행을 보여주는 제주도에서는 육지에서 전해진 문자도를 자신들만의 방식을 나타냈다. 화면을 2단이나 3단으로 구획해 제주 특유의 동물과 식물을 상·하단에, 글자를 중단에 그려넣었다. 특히 새를 표현할 때 쓰인 독특한 삼각형 도안은 제주 민간의 삼신신앙에서 유래한 것으로 해석된다.

화조화와 어우러진 문자도, 수(壽)자와 복(福)자를 다양한 형태로 그린 백수백복도, 문자와 그림의 관계를 탐구했던 이응노와 남관, 손동현 등의 근현대 작품도 볼 수 있다. 전시는 7월 31일까지. 이번 특별전과 연계해 서울 신림동의 호림박물관 본관에서 수복문(壽福文) 청화백자 등 길상적인 문양이 장식된 도자기와 공예품 등 80여점을 선보이고 있어 함께 봐도 좋겠다.

서화동 선임기자 fireboy@hankyung.com

![[책마을] 자명종이 왜 거기서 나와?…이념 벗은 조선후기 정물화](https://img.hankyung.com/photo/202005/AA.22549648.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)