'갈라파고스 규제'에 승강기 업체 80곳 줄폐업

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

승강기안전법 강화 1년

업계 枯死 위기

세계 어느 나라에도 유례 없는

2인1조 점검 규정에 인건비 급증

업계 枯死 위기

세계 어느 나라에도 유례 없는

2인1조 점검 규정에 인건비 급증

신흥국의 도시화와 함께 글로벌 성장 업종으로 떠오른 승강기산업이 국내에선 규제에 눌려 신음하고 있다.

고사 위기에 몰린 업계

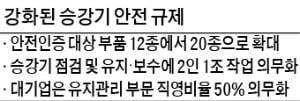

27일 업계에 따르면 전국 800여 곳에 달하는 엘리베이터 유지보수업체 가운데 70~80곳이 폐업했거나 폐업을 준비 중이다. 행정안전부가 작년 3월 규제를 대폭 강화한 승안법 개정안을 시행하면서다. 개정안은 대형사들의 유지보수 인력 직접 고용비율을 50% 이상으로 의무화하는 ‘직영 비율 50%’와 정부 인증대상 부품을 두 배로 늘린 ‘인증 확대’ 등의 내용을 담았다.

인천에서 15년간 엘리베이터 유지보수업체를 운영해온 E사의 김모 사장도 두 달 전 문을 닫았다. 승안법 개정안 시행 1년 만에 폐업하고 신용불량자로 전락했다. 새로운 승안법이 현대엘리베이터, 티센크루프, 오티스 등 대형 업체가 유지 관리하는 승강기 대수의 일정 비율만큼 서비스 기사를 고용하도록 강제하면서 E사 직원 10여 명 중 5명이 대형사로 한꺼번에 이직한 데 따른 타격이 컸다.

건설사와의 갈등도 속출

서울에 있는 엘리베이터 제조업체 H사는 지난달 전국 51개 현장에 대한 엘리베이터 개별안전인증 신청 서류를 승강기안전공단에 제출했지만 1개 현장만 받아들여지고 나머지는 모두 반려됐다. H사 대표는 “인증 한 건에 수천만원에서 수억원의 비용이 추가로 들어 감당하기 어려웠다”며 “강화된 인증 규정에 따라 800~1000쪽에 이르는 기술서류를 마련하는 것도 부담이 됐다”고 했다.

인증 심사 과정만 3~6개월 걸리면서 건설사와의 갈등도 곳곳에서 불거지고 있다. 새로운 승안법으로 인해 급격히 늘어난 인증 수요를 승강기안전공단이 제때 수용하지 못해 엘리베이터 납기일을 못 맞추는 사례가 속출하고 있어서다.

1년간의 유예기간을 거쳐 지난 3월부터 시행에 들어간 ‘2인1조 현장 근무 규정’은 영세업체들에 엎친 데 덮친 격이 됐다. 승강기 점검에 2명 이상을 동시 투입하도록 강제하면서 대부분 직원이 7~10명인 유지보수업체들은 현장 검사 인력을 두 배로 늘려야 하는 상황에 처했기 때문이다.

“세계 3위 한국 시장 내줄 판”

세계 어느 나라에도 비슷한 유형을 찾아볼 수 없는 한국만의 ‘갈라파고스 규제’라는 지적도 나온다. 승강기 관련 협회 관계자는 “현장근무를 2명 이상으로 강제하는 나라는 한국이 유일하다”고 했다. 한 승강기 업체 대표는 “규정을 제대로 지킬 수 있는 업체는 국내에 거의 없다”며 “행안부가 업계 전체를 범법자로 만들고 있다”고 하소연했다.

이런 강력한 규제는 승강기 안전사고를 막기 위한 취지지만 효과를 발휘하지 못하고 있다는 지적도 있다. 지난해 승강기 사고는 72건으로 전년(21건)의 3.4배로 급증했다. 승강기 내에 승객이 탄 채로 문이 열리지 않는 ‘갇힘 고장’에 대한 사고 접수가 의무화된 영향도 있지만 새로운 규제가 사고를 줄이는 데 별다른 약효를 거두지 못하고 있다는 분석이다.

업계에선 2009년 승강기 산업 담당부처가 산업자원부에서 행안부로 바뀌면서 규제가 대폭 늘어났다는 목소리도 나온다. 행안부가 승강기를 육성산업이 아니라 사고 유발 업종으로 보고 있기 때문이란 지적이다. 한 글로벌 승강기업체 관계자는 “민간 협회가 안전 인증 기준을 마련하는 데 참여하고 책임까지 지는 구조로 바뀌어야 한다”고 말했다.

안대규/민경진 기자 powerzanic@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)