상사는 '칼답' 요구하고 후배들은 아예 '읽씹'…"우리도 단톡방 스트레스…탈출하고 싶다" [김상무 & 이부장]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

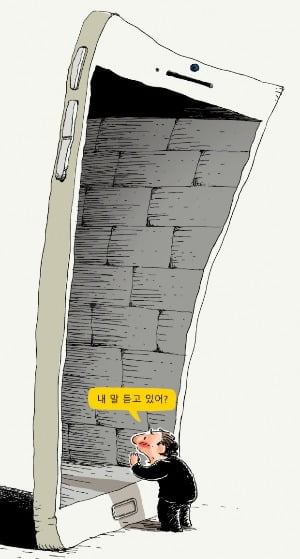

낀 세대도 단톡방은 괴로워

토요일 오후, 국내 한 제조업체의 본부장급 임원이 모인 단체 카카오톡방(단톡방)에 뜬 상사의 메시지. 마음 같아선 못 본 척하고 싶지만 김 부장은 차마 그럴 수가 없다.

주말과 밤낮을 가리지 않고 알람이 울리는 단톡방은 감상무이부장들에게도 스트레스다. 젊은 직원들은 업무 관련 단톡방이 너무 많은 상황을 ‘카톡 지옥’ ‘카톡 감옥’ 등으로 표현한다. 김상무이부장들도 ‘카톡 노이로제’에 걸릴 지경이라고 호소한다. 부원들과의 단톡방에선 젊은 직원들 눈치 보랴, 상사와의 단톡방에서는 즉각 답하랴 ‘이중고’에 시달리고 있다. 대면 보고가 보편적이었던 시절이 그리울 정도다. 대놓고 말도 못하는 김상무이부장들의 속앓이를 들어봤다.

영혼 없는 대답이라도 해주면 다행

중견기업에 다니는 최 부장은 지난 설을 앞두고 부서 단톡방에 명절 덕담 메시지를 남겼다가 서운한 마음이 들었다. 신입사원을 제외하곤 별다른 반응이 없었다. 최 부장은 “아무리 요즘 직장인들이 카톡 공해에 시달린다고 하지만 명절에 인사 정도는 주고받을 수 있는 거 아니냐”고 반문했다.

‘카톡 왕따’…남 얘기 아니야

대기업 홍보부에서 일하는 이 상무는 단톡방에서 ‘묵언수행’을 한다. 업무상 대화할 일이 있으면 직접 부르거나 전화 통화를 하는 등 소통 방식을 바꿨다. 단톡방에서 자신이 말을 할 때만 팀원들의 태도가 갑자기 딱딱해진다는 느낌을 수시로 받았기 때문이다. 자신이 메시지를 보내면 “넵” “알겠습니다” 등 사무적으로 답하다가 팀원 간 대화할 때는 ‘해요체’를 쓰며 친근하게 한다는 것이다. 그는 “같은 단톡방에 있으면서도 느끼는 소외감은 직접 경험해보지 않으면 모른다”며 “나이 차이가 많이 나는 팀원들과 함께하는 단톡방을 더 이상 운영하지 않는 방안도 고민 중”이라고 털어놨다.

상사 카톡에는 실시간 답변 ‘이중고’

상사를 비롯해 은퇴한 선배들이 보내는 각종 메시지에 간단하게라도 답을 남겨야 하는 것 역시 고역이다. 오늘의 유머에서부터 일간 뉴스 정리, 세계 명사들의 명언, 꽃과 풍경 등을 합성한 사진 등 종류도 다양하다. 서비스 업종에서 일하는 김 상무는 “아무 얘기도 없이 명언이 담긴 합성 사진만 받는 일이 잦다”며 “예의상 무시하기는 어려운데 늘 똑같은 답변을 할 수도 없어 고민될 때가 많다”고 했다.

‘현타’ ‘카페’ 등 줄임말 몰라 ‘곤혹’

젊은 직원들이 사용하는 줄임말을 이해하지 못해 당황하는 일도 다반사다. 일일이 뜻을 물어보자니 너무 ‘꼰대’ 같고 모르는 척 넘어가자니 대화에 참여할 수 없어 난감하다. 젊은 세대가 흔히 사용하는 표현을 쓰지 말라고 할 수도 없는 노릇이다. 자동차 회사에 다니는 송 상무는 “한 팀원이 단톡방에서 ‘현타(현실 자각 타임) 왔다’고 했는데 무슨 뜻인지 몰라 한참 고민했다”며 “요즘은 모르는 단어가 올라오면 포털 사이트에서 곧바로 검색해본다”고 했다.

카톡 내 기능이 다양해지면서 난감했던 적도 많다. 이모티콘 및 기프티콘 선물하기, 카카오페이 등 기능이 추가됐지만 이용해본 적이 없기 때문이다. 김 상무는 최근 “팀원의 생일 선물을 사기 위해 ‘카페’로 2만원씩 송금해달라”는 단톡방의 공지를 보고 한참 동안 어리둥절했다고 한다. 카페는 카카오페이의 줄임말로, 계좌번호 없이 카톡 계정으로 돈을 보낼 수 있는 수단이다. 김 상무는 “카페가 무엇인지 물어보기가 민망해 팀원에게 현금으로 건네고 그날 귀가 후 아들에게 물어서 배웠다”며 “새로운 기능에 익숙한 젊은 직원들 따라가기가 어렵다”고 쓴웃음을 지었다.

김채연 기자 why29@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)