기술 수출로 3兆 홈런…'플랫폼 바이오' 뜬다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

레고켐바이오, 알테오젠, 에이비엘바이오 등 주도

K바이오 성공 공식 달라져

신약 개발→약물전달 기술 수출

1개 기술로 수십 개 이전 가능

개발자금 부족한 벤처에 '새 길'

K바이오 성공 공식 달라져

신약 개발→약물전달 기술 수출

1개 기술로 수십 개 이전 가능

개발자금 부족한 벤처에 '새 길'

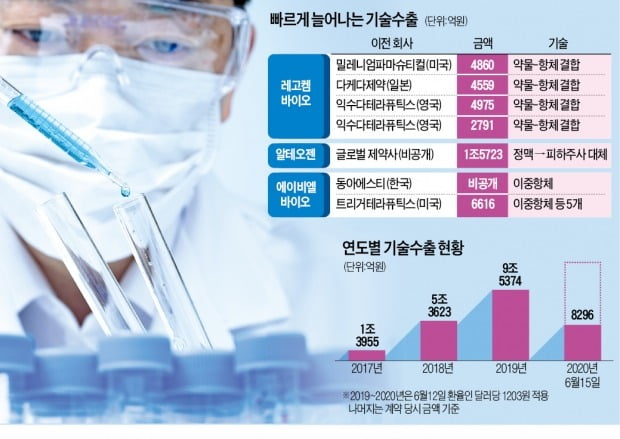

플랫폼 수출, 작년 이후 3조원 육박

15일 바이오업계에 따르면 올해 국내 바이오 기업의 기술수출 네 건 중 두 건이 약물 전달을 도와주는 플랫폼 기술이었다. 금액으로 보면 기술수출 총계약금(8296억원)의 92.1%를 차지했다. 약물 전달 플랫폼 수출은 작년부터 급증하기 시작했다. 알테오젠이 정맥주사를 피하주사로 대체하는 기술을 1조5723억원에 넘기는 등 총 2조607억원 규모의 기술이전을 했다. 작년부터 올해까지 2조8824억원의 수출액을 올렸다. 2018년엔 12건의 수출 계약이 이뤄졌지만 순수하게 플랫폼 기술만 넘긴 사례는 없었다.

플랫폼 기술 수출의 본격적인 시작을 알린 건 한미약품의 ‘랩스커버리’ 기술이다. 이 기술은 당뇨병 치료를 위해 매일 맞아야 하는 인슐린 주사의 간격을 주 1회나 월 1회로 늘렸다. 당시 당뇨와 비만을 동시에 치료할 수 있는 신개념 바이오 의약품인 ‘HM12525A’에 적용해 총 계약 규모 1조1007억원에 미국 얀센에 넘겼다.

하지만 당시만 해도 플랫폼 기술은 신약 후보물질의 기술이전 과정에서 끼워 파는 형식의 계약이 많았다. 순수한 플랫폼 기술 수출이 이뤄진 건 바이오 벤처 레고켐바이오사이언스의 약물-항체 결합(ADC) 기술이 시초다.

보통 바이오의약품은 약물 단백질과 항원(질병)을 표적으로 하는 항체로 구성된다. 이 둘을 연결해주는 기술이 쉽지 않다. 약물이 효능을 발휘하기 위해선 암세포 등 특정 항원에서 둘의 연결이 끊어져 약물이 제때 방출돼야 해서다. 레고켐바이오는 엉뚱한 곳에서 약물이 방출되지 않고 질환 유발 단백질과 달라붙도록 하는 기술을 보유하고 있다. 원천 기술을 보유하고 있다 보니 이론적으로 어떤 바이오의약품에도 적용이 가능하다.

비즈니스 모델 바꾸는 바이오 벤처

바통은 제형(劑形) 전환 기술에 강점이 있는 알테오젠이 이어받았다. 알테오젠은 지난해 11월 정맥주사용 의약품을 피하주사용 의약품으로 대체할 수 있는 분해효소를 만드는 기술(히알루로니다제)을 해외 바이오기업에 이전했다. 혈관에 주사를 맞지 않고 당뇨 주사처럼 피부에 주사해도 약효를 내는 기술이다. 정맥주사로 맞아야 하는 대부분의 바이오의약품에 적용할 수 있어 기술이전 계약이 더 이뤄질 것으로 예상된다. 이 기술을 먼저 개발한 미국 할로자임은 연간 3000억원 이상의 로열티 수익을 얻고 있다. 업계 관계자는 “알테오젠의 성공 이후 여러 기업이 플랫폼 수출 여부를 타진하고 있다”며 “플랫폼 수출만으로도 돈을 벌 수 있다는 확신이 섰다”고 말했다.

플랫폼 수출 중심으로 비즈니스 모델을 바꾼 기업도 있다. 2018년에만 5건에 걸쳐 1조4364억원 규모의 신약 후보물질을 이전한 에이비엘바이오가 대표적이다. 이상훈 에이비엘바이오 대표는 “플랫폼 기술 하나를 여러 질병과 적응증에 이전하는 게 사업상 낫다고 판단했다”고 말했다. 이 회사는 올해 하반기 수출을 위해 글로벌 제약사 15곳과 협상 중이다.

에이비엘바이오가 보유한 원천 기술은 뇌질환 치료에 쓰이는 이중항체 플랫폼 기술이다. 파킨슨병 등 뇌질환을 치료할 때는 외부 물질로부터 뇌를 보호하는 혈뇌장벽(BBB)을 뚫고 약물을 전달하는 게 핵심 기술이다. 혈뇌장벽 안으로 들어가는 우회 통로 역할을 하는 단백질(IgF1R)을 붙인 이중항체를 확보했다. 이중항체의 한쪽은 혈뇌장벽을 뚫고, 다른 한쪽은 파킨슨병이나 치매를 일으키는 질병을 막는다.

바이오업계에선 플랫폼 기술 이전 방식으로 급성장하는 회사가 다수 나올 것으로 보고 있다. 최근 글로벌 제약사 사이에선 신약 개발 경쟁이 치열해지면서 전달 체계를 효율화해 효능을 높이려는 분위기가 강하다. 이상훈 대표는 “약물 효능에 차이가 크지 않다 보니 약물 전달 기술에서 차별화하려는 움직임이 많다”고 말했다. 신약 개발 자금은 부족하지만 기술력이 높은 한국 기업에 맞는 성장 전략이란 분석도 나온다.

한미약품이 글로벌 제약사에 넘긴 신약 후보물질 계약이 줄줄이 파기되는 등 신약 기술이전에 대한 의구심이 높아진 영향도 있다. 신약 개발로 홈런을 치기보다는 여러 개의 안타를 내는 게 낫다는 분위기다. 최호일 펩트론 대표는 “글로벌 제약사들이 경쟁 신약 후보물질을 통째로 사서 방치하는 등 문제가 있다”며 “신약 후보물질이 몇 개 안 되는 회사는 타격이 더 클 수밖에 없어 신중해야 한다”고 말했다.

김우섭/이주현 기자 duter@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)