과도한 정부 개입이 '부동산 불패' 불렀다? [여기는 논설실]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

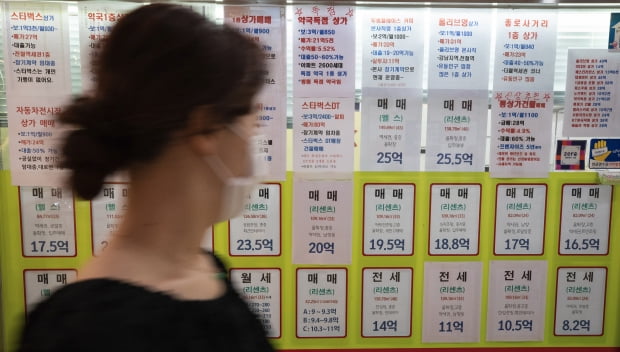

데이터를 동원한 분석은 아니지만 정부의 과도한 시장 개입이 영향을 미친 것은 아닌지 의심이 든다. 집값 상승에 대응한 정부의 과도한 시장 안정책이 가격 급등에서 생기는 거품을 미리 적절하게 빼주는 역할을 해 가격이 크게 떨어지는 걸 막아준 것은 아닐까. 2000년 이후 미국과 한국 주택가격의 역사적 움직임을 보면 그런 정황이 느껴진다.

![과도한 정부 개입이 '부동산 불패' 불렀다? [여기는 논설실]](https://img.hankyung.com/photo/202006/01.22931873.1.jpg)

![과도한 정부 개입이 '부동산 불패' 불렀다? [여기는 논설실]](https://img.hankyung.com/photo/202006/01.22931874.1.jpg)

반면 아래의 미국 전국주택가격지수(케이스 실러 지수, 2000년=100 기준)는 2006년 정점을 찍을 때까지 가파르게 오르다, 이후 2011년까지 큰 폭으로 내렸다. 대세 상승기였던 1996년부터 2006년까지 약 11년간 124% 올랐으며, 이후 5년간 27% 가량 떨어졌다. 글로벌 금융위기 발발이 변곡점으로 작용했다. 부실 대출자산이었던 서브프라임 모기지 사태로 인해 압류된 주택들이 시장에 매물로 쏟아지면서 집값을 4분의 1가량 끌어내린 것이다.

이때 한번 크게 출렁인 미국 주택시장은 신속하고도 과감한 부실 구조조정을 통해 다시 회복됐다. 정부의 주택경기 부양책, 모기지(대출) 금리 인하, 가계소득 증대에 따른 구매력 향상의 영향으로 다시 상승세를 타기 시작했다. 역사상 정점을 뚫고 올라간 지수는 올해 210을 넘겼다.

미국과 한국의 주택가격지수 흐름은 결국 시장이 과열 이후 적정 가격대로 돌아갔느냐 아니냐에서 차이를 보인다. 상대적으로 한국 주택시장의 하락폭은 미국만큼 크지 않았다. 여러 변수가 작용했겠지만, 양국 정부의 다른 정책 강도도 분명 큰 영향을 미쳤을 것이다.

주전자에 물이 펄펄 끓으면 증기의 힘으로 뚜껑이 들썩여지고 그 증기는 자연스럽게 밖으로 배출된다. 물론 뚜껑이 주전자에서 떨어질 수도 있다. 미국은 시장 과열 때 한국에 비해 상대적으로 시장 안정책을 덜 구사해 가격이 27%나 빠졌고, 다시 균형 가격대를 찾아간 것으로 볼 수 있다.

반면 한국은 주전자를 뜨겁게 달구던 화력을 줄이는 식으로 대응했다. 집값이 폭등하던 노무현 정부 5년간(2003~2007년) 주택가격은 연평균 4.9%씩 가파르게 올랐다. 집권 4년째였던 2006년 한 해에만 무려 11.6% 뛰었다. 10·29 대책, 8·31 대책 등 아직도 기억에 생생한 대책들을 쏟아냈다. 다주택자 양도세 중과, 종합부동산세 도입 및 강화, 재산세 과표적용률 확대, 담보대출인정비율(LTV) 부채상환비율(DTI) 등 대출규제 강화, 분양권 전매 제한, 재건축 규제 강화 등이 중심이었다. 30여 차례에 걸친 이 모든 대책에도 불구, 집값은 꺾일 줄 몰랐다. 집값 하락의 분기점은 글로벌 금융위기의 발생이란 외생변수였다.

◆과도한 시장개입이 '불패 신화' 만들어

물론 시장이 균형을 찾아가는 동안 가격하락에 따른 여러 경제적 충격과 민생의 고통이 적지 않을 수 있다. 하지만 그런 과정을 겪지 않고 시장이 '바닥 다지기'로 안정을 찾고 다시 상승하는 식이 되풀이되면 결국 혜택을 보는 쪽은 집을 가진 계층, 다주택자들일 수 밖에 없다.

문재인 정부 들어 또 한번 주택시장이 뜨겁게 달궈지자 오늘 발표한다는 부동산 대책까지 벌써 스물한 번째 대책이 마련됐다. 정부는 2017년 6·19 대책, 8·2 대책 등을 통해 신규분양시장, 재건축시장, 기존 주택시장에서 투기수요를 억제하는 쪽으로 시장 안정화를 추진했다. 노무현 정부 때 백화점 식으로 총동원된 정책들이 캐비닛에서 그대로 살아나왔다.

민간택지 분양가 상한제가 제일 마지막으로, 다음달 말 시행을 앞두고 있다. 시장은 여기에 반응해 향후 주택공급 위축을 염두에 두고 청약경쟁에 불을 붙이는 결과를 낳고 있다. 이미 상한제 실시가 예정된 만큼 주택분양가가 주변 시세 내지 그 이하로 잡히다보니 시세차익만 수억원대에 이르는 '로또 청약'이 돼 버렸다. 제로(0)금리에 가까운 유동성 확대가 결국 집값을 밀어올릴텐데, 한국에선 차분하고 여유있게 올라가도록 정부가 세심한 관리를 해주는 모양새다. 그런 일이 또 반복되는 건 아닌지 걱정이 앞선다.

장규호 논설위원 danielc@hankyung.com

![[속보]경기 10곳·인천 3개구·대전 4개구 투기과열지구 추가…48곳으로 확대](https://img.hankyung.com/photo/202006/AA.21798961.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)