금융계열 보험사도 역차별에 '부글부글'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

은행 앱 정보 활용 못하는데

핀테크 업체는 자유롭게 써

핀테크 업체는 자유롭게 써

올해 초 금융위원회는 은행 앱에서 마케팅 활용 목적으로 제공받은 고객 정보를 같은 금융지주 산하의 보험회사에 제공할 수 없다는 유권해석을 내렸다. 은행이 파는 보험 가운데 특정 회사 상품 판매액이 전체의 25%를 넘을 수 없다는 ‘방카슈랑스 25% 룰’의 우회로가 될 수 있다는 우려에서다.

반면 핀테크 기업들은 자신들의 앱에서 얻은 개인 정보를 자회사인 일반보험대리점(GA)에 제공할 수 있다. 이들 GA는 모회사인 핀테크 회사로부터 정보를 받아 자유롭게 보험 영업에 활용한다. 금융지주사 관계자는 “방카슈랑스 25% 룰은 소비자 선택권을 줄이는 대표적 규제”라며 “금융지주 계열사는 디지털 보험이든 인슈어런스(보험기술)든 하지 말라는 것 아니냐”고 토로했다.

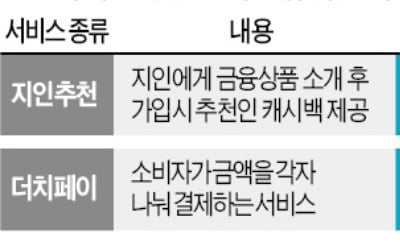

신용카드 회사들은 최근 자사 앱 대신 핀테크업체의 앱을 통해 카드 모집 영업을 하면서 10만원가량의 경품을 주고 있다. 이 같은 일이 벌어진 이유는 신용카드사의 온라인 모집 규제 때문이다. 여신전문금융업법 시행령은 카드사가 회원을 온라인으로 모집할 때 연회비의 100%를 넘는 경품을 주지 못하도록 하고 있다. 하지만 전자금융법 적용을 받는 모바일 금융서비스 앱 토스 등을 통해 카드를 발급하면 문제가 없다. 카드업계 관계자는 “‘핀테크 업체의 배만 불린다’는 내부 우려도 있지만 카드사끼리 경쟁 때문에 어쩔 수 없이 핀테크 앱에 목을 매야 하는 형편”이라고 말했다.

금융권에서 대표적인 그림자 규제로 꼽히는 ‘카드사 일회성 마케팅 제한’도 핀테크사에는 적용되지 않는다. 업계에서는 긴급재난지원금 지급 과정에서도 ‘역차별’이 나타났다고 불만을 터트린다. 카드사들은 재난지원금을 신청하면 쿠폰을 지급하고 경품을 주는 마케팅을 하려다가 당국의 ‘금지령’에 급히 취소했다. 하지만 ‘관제페이’로 불리는 제로페이와 여전법 적용을 받지 않는 핀테크 앱은 제약 없이 이벤트를 벌였다.

금융사들은 이 같은 사례를 거론하면서 금융당국의 이중적인 규제로 금융사의 혁신 동력이 사라지고, 소비자 선택권도 축소되고 있다는 주장을 편다. 장기적으로는 핀테크 앱에 금융상품을 제공하는 하청업체로 전락할 수 있다는 우려도 적지 않다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com

반면 핀테크 기업들은 자신들의 앱에서 얻은 개인 정보를 자회사인 일반보험대리점(GA)에 제공할 수 있다. 이들 GA는 모회사인 핀테크 회사로부터 정보를 받아 자유롭게 보험 영업에 활용한다. 금융지주사 관계자는 “방카슈랑스 25% 룰은 소비자 선택권을 줄이는 대표적 규제”라며 “금융지주 계열사는 디지털 보험이든 인슈어런스(보험기술)든 하지 말라는 것 아니냐”고 토로했다.

신용카드 회사들은 최근 자사 앱 대신 핀테크업체의 앱을 통해 카드 모집 영업을 하면서 10만원가량의 경품을 주고 있다. 이 같은 일이 벌어진 이유는 신용카드사의 온라인 모집 규제 때문이다. 여신전문금융업법 시행령은 카드사가 회원을 온라인으로 모집할 때 연회비의 100%를 넘는 경품을 주지 못하도록 하고 있다. 하지만 전자금융법 적용을 받는 모바일 금융서비스 앱 토스 등을 통해 카드를 발급하면 문제가 없다. 카드업계 관계자는 “‘핀테크 업체의 배만 불린다’는 내부 우려도 있지만 카드사끼리 경쟁 때문에 어쩔 수 없이 핀테크 앱에 목을 매야 하는 형편”이라고 말했다.

금융권에서 대표적인 그림자 규제로 꼽히는 ‘카드사 일회성 마케팅 제한’도 핀테크사에는 적용되지 않는다. 업계에서는 긴급재난지원금 지급 과정에서도 ‘역차별’이 나타났다고 불만을 터트린다. 카드사들은 재난지원금을 신청하면 쿠폰을 지급하고 경품을 주는 마케팅을 하려다가 당국의 ‘금지령’에 급히 취소했다. 하지만 ‘관제페이’로 불리는 제로페이와 여전법 적용을 받지 않는 핀테크 앱은 제약 없이 이벤트를 벌였다.

금융사들은 이 같은 사례를 거론하면서 금융당국의 이중적인 규제로 금융사의 혁신 동력이 사라지고, 소비자 선택권도 축소되고 있다는 주장을 편다. 장기적으로는 핀테크 앱에 금융상품을 제공하는 하청업체로 전락할 수 있다는 우려도 적지 않다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)