사진 대중화 시대 열었지만

디지털 전환 못해 파산

디카 회사들은 스마트폰에 고전

새 기술이 옛 기술 대체해도

시대를 풍미했던 사진은 영원

이승우 IT과학부 기자

20세기 후반만 해도 동네마다 흔하게 있는 사진관에서 ‘서른여섯 방’ 혹은 ‘스물네 방’ 필름을 사곤 했다. 지금은 스마트폰 배터리와 메모리가 허락하는 한 무한정 사진을 찍을 수 있지만 당시만 해도 필름 한 컷이 곧 돈이었다. 카메라 필름창의 숫자가 36에 가까워질수록 제대로 건진 사진이 있을지 조바심을 내기 일쑤였다.

곧 한국에서 철수하는 올림푸스

올림푸스는 이런 사람들을 겨냥한 카메라로 인기를 끌었다. 1959년 ‘펜’이란 이름으로 처음 나온 이 카메라 시리즈는 필름을 일반 카메라 대비 절반만 썼다. 필름 한 컷의 면적이 36×24㎜였던 데 비해 이 카메라는 한 컷이 18×24㎜였다. 36컷 필름 한 통을 넣으면 72컷 이상을 찍을 수 있다는 뜻이다. 올림푸스가 2009년 내놓은 첫 미러리스 카메라의 이름도 펜 EP-1이다. 그만큼 올림푸스를 상징하는 모델이었다.

최근 올림푸스가 한국 시장에서 카메라 사업을 접기로 했다. 이달 30일이면 서울 서초동의 직영점과 온라인 스토어가 문을 닫는다. 2000년 한국에 법인을 세운 지 꼭 20년 만이다.

올림푸스만의 일은 아니다. 디지털카메라 시장은 스마트폰에 밀려 급격히 쪼그라들고 있다. 일본카메라영상기기공업회(CIPA)에 따르면 지난해 세계 디지털카메라 출하량은 1521만 대로, 2010년 1억2146만 대로 정점을 찍은 뒤 급전직하했다. 2010년은 아이폰, 갤럭시 등 스마트폰이 자리를 잡아가던 시기다. 스마트폰이 디지털카메라를 대신하고 있다는 얘기다. 지난해 세계 스마트폰 출하량은 14억1000만 대였다. 삼성전자와 화웨이, 애플이 각각 2억~3억 대를 팔았다. 카메라 없는 스마트폰은 없으니 이 시대 최대 카메라 회사는 이들이라고 봐도 좋을 것이다.

사진은 광학과 화학이란 기술을 밑거름으로 태어났다. 그 때문일까. 사진의 역사는 늘 새로운 기술이 과거의 기술을 대체하는 ‘파괴적 혁신’의 반복이었다.

1800년대 후반까지 사진 촬영은 무척이나 고된 일이었다. 1839년 루이 다게르가 은판 사진술을 발명했지만 사진 한 장을 찍고 인화까지 하는 과정은 그림을 그리는 것만큼이나 오래 걸렸다.

이런 패러다임을 바꾼 게 코닥이다. 코닥은 1달러짜리 브라우니 카메라와 “버튼만 누르세요. 나머지는 우리에게 맡기세요”란 광고 카피로 사진을 대중화했다.

코닥이 사진을 대중의 손에 쥐여줬다면 라이카와 칼 자이스는 카메라와 렌즈의 기준을 세웠다. 라이카는 35㎜ 필름을 활용한 최초의 휴대용 카메라 ‘우르 라이카’를 선보였다. 칼 자이스는 수많은 렌즈의 표준을 제시했다. 사진이 예술의 반열로 올라갈 수 있었던 데에도 두 회사의 지분이 있다. 앙리 카르티에 브레송은 라이카 카메라를 들고 파리 생라자르 역 뒤에서 ‘결정적 순간’을 담아냈다. 로버트 카파가 노르망디 상륙작전에서 떨리는 손으로 전쟁의 참상을 담아낼 때 그의 손에는 칼 자이스의 ‘콘탁스’ 카메라가 들려 있었다.

일본의 양대 카메라 회사인 캐논과 니콘은 각각 라이카와 콘탁스 카메라를 베끼는 것으로 사업을 시작했다. 1954년 독일에서 열린 박람회 ‘포토키나’에서 라이카가 카메라 역사상 최대 걸작으로 일컬어지는 M3를 공개했다. 일본 업체들은 이 카메라를 뛰어넘을 수 없다는 사실을 깨닫고 전략을 수정했다. 당시 주류였던 이중합치식(RF) 대신 일안반사식(SLR) 카메라에 집중하기로 했던 것. 카메라 시장의 중심이 독일에서 일본으로 넘어간 것도 이 무렵부터다. 1980년대 들어 카메라에 모터가 달리기 시작했다. 니콘과 캐논은 튼튼한 카메라와 뛰어난 기술력, 수많은 렌즈를 앞세워 자신들만의 제국을 세웠다. 2000년대 들어 디지털카메라가 보급될 때, 2010년 스마트폰 시장이 생겨날 때마다 ‘사진의 대명사’도 계속 바뀌어왔다.

카메라 사업 접고 ‘사진기업’ 변신한 삼성

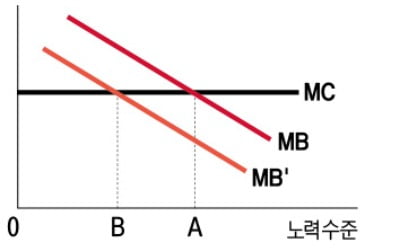

변화의 바람이 불 때마다 기업은 선택을 강요받는다. 바람에 올라타거나 맞서거나 둘 중 하나다. 몸집이 큰 기업일수록 키를 돌려 순풍을 받는 일이 어렵다. 이 과정에서 잃어야 하는 것도 더 많기 때문이다.

코닥이 대표적이다. 100년 넘게 사진의 대명사였던 코닥은 디지털카메라가 가져온 파괴적 혁신의 희생양이 됐다. 2012년 파산했다. 코닥은 1975년 세계 최초로 디지털카메라를 개발했다. 변화에 필요한 기술을 모두 갖고 있었지만 기존 사업에 손해가 될 가능성이 있다는 이유로 흐름을 타지 못했다. 반면 후지필름은 필름 사업을 줄이고 디지털카메라 사업을 강화했다. 필름 생산의 노하우를 활용해 생명과학 분야로 사업을 다각화했다.

삼성전자도 변신을 통해 사진산업의 변방에서 한가운데로 뛰어들었다. 삼성은 1970년대 후반 카메라 사업을 시작했다. 디지털카메라 시장에도 진출하며 꾸준히 성장했지만 2015년 카메라 사업에서 철수했다. 대신 스마트폰 시장은 물론 이미지센서 시장을 빠르게 장악하고 있다. 점유율은 소니에 이어 2위지만 작년부터 스마트폰용 1억800만 화소 이미지센서를 양산하면서 기술력에선 우위를 차지했다. 스마트폰에서 또 다른 기기로 사진의 패러다임이 넘어간다면 그때는 또 새로운 강자가 나타날지 모르겠다.

스마트폰 덕분에 그 어느 때보다 사진의 문턱이 낮아졌다. 복잡한 사진 이론은 필요 없고 조리개와 셔터 스피드, 필름 감도가 뭔지 몰라도 된다. 딱 한마디만 명심하면 된다. “당신의 사진이 만족스럽지 않다면 충분히 가까이 가지 않은 것이다.” 카파의 말이다. 사진 찍기 참 좋은 계절이다.2020년에도 변함없는 필름카메라의 매력

새로운 기술이 나왔다고 과거 기술이 꼭 외면받으란 법은 없다. 음원 스트리밍 시대에 LP판을 찾는 사람이 있는 것처럼 스마트폰 카메라 전성 시대에도 오래된 필름 카메라 수요는 여전히 남아 있다.

인스타그램에서 ‘레트로’라는 해시태그와 함께 오래된 필름 카메라를 들고 찍은 사진을 흔하게 볼 수 있다. 필름 카메라의 ‘황혼기’였던 2001년 나온 콘탁스의 콤팩트 필름 카메라 T3는 ‘지드래곤 카메라’로 입소문이 나면서 중고가가 200만원까지 치솟기도 했다.

leeswoo@hankyung.com

![마스크 썼더니 평소에 안 나던 입냄새…편도염 의심해봐야 [이지현의 생생헬스]](https://img.hankyung.com/photo/202006/AA.22967037.3.jpg)