세제혜택 환수·과태료 물지만 "그래도 유리"

서울 강남에서 임대사업을 하고 있는 김모 씨는 폐업을 염두에 두고 있다. 최근 일대 전셋값이 수억원씩 급등하고 있지만 정작 자신은 ‘5% 룰’에 걸려 증액 한도가 제한돼서다. 임대사업자가 의무임대기간을 지키지 않으면 그동안의 세제 혜택이 환수되고 과태료도 내야 한다. 그러나 김씨는 오르는 전셋값이 이를 충당하고도 남는다고 보고 있다.

◆“보증금 올리면 10년치 세금 벌어”

최근 서울 전셋값이 급등세를 보이자 아예 폐업을 고려하는 임대사업자들이 늘고 있다. 세입자에게 주변 임대 시세보다 낮은 가격에 임대를 주고 있지만 정작 인근 전셋값은 수억원씩 가파르게 오르고 있어서다.

KB부동산에 따르면 6월 마지막주 서울 전셋값은 0.22% 상승해 4년 9개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 잠실동 ‘리센츠’ 전용면적 84㎡ 전세물건은 14억원에 계약이 이뤄져 5월 대비 5억원가량 뛰었다. ‘6·17 대책’을 통해 전세자금대출을 이용한 매매가 막힌 데다 재건축 2년 거주 요건 등이 신설되면서 전셋값을 끌어올렸다. 당장 내년 서울 새 아파트 입주물량이 2만 가구로 올해(4만1000가구) 대비 절반가량 감소하는 점도 불안감을 키웠다.

임대사업자들은 다양한 세제 혜택을 받는다. 등록 임대주택의 종합부동산세가 면제되고(2018년 9·13 대책 이전 취득분) 의무임대기간이 끝날 때 양도소득세가 100% 감면(8년 임대·2018년 12월31일 이전 등록분) 된다. 다른 주택을 팔 때는 임대주택이 주택수에 가산되지 않아 최고 62%의 양도세 중과세를 피할 수 있다. 모두 최대 8년의 의무임대기간을 지켜야 받을 수 있는 혜택이다. 이 기간 동안 임대사업자의 임대료 증액은 계약을 새로 하거나 갱신할 때마다 5%로 제한된다.

임대사업자들은 5% 룰을 지키는 것보다 폐업 후 시세대로 임대료를 받는 게 이득이라고 보고 있다. 임대사업자가 의무임대기간을 지키지 않으면 3000만원의 과태료를 내야 한다. 그동안 받은 종부세 등 세제 혜택도 환수된다. 하지만 세제 혜택이 크지 않았다면 그래도 이득이라는 계산이 나온다. 임대사업자인 이모 씨는 “폐업을 하지 않는 게 오히려 손해”라며 “전세보증금을 시세만큼 올리면 앞으로 10년 낼 세금을 미리 저축하는 것”이라고 말했다.

◆장려할 땐 언제고 ‘임대 억제’

정책 일관성이 없는 것도 임대사업자들이 폐업을 고려하는 이유다. 정부의 정책 기조는 임대사업자 등록 유도에서 억제로 변하는 중이다.

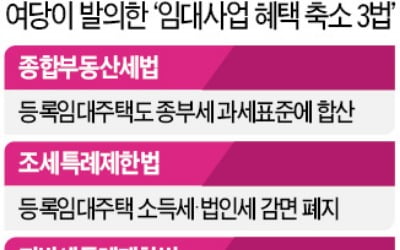

여권에선 ‘종합부동산세법’과 ‘조세특례제한법(조특법)’, ‘지방세특례제한법(지특법)’ 등 임대사업자와 관련된 법 개정을 추진하고 있다. 최근 입법된 법안에 따르면 종부세의 경우 그동안 감면 대상이던 임대주택에 대해서도 과세한다. 현재는 서울과 수도권 기준 임대 개시시점의 공시가격 6억원, 지방은 3억원 이상일 때 종부세가 과세되지만 앞으론 모든 임대주택에 대해 종부세를 걷는다는 의미다. 또 조특법을 개정해 임대사업자가 2채 이상을 임대할 때 소득세나 법인세의 감면을 없애고 지특법을 바꿔 지방세 감면도 폐지하는 입법안이 국회에 제출됐다.

이와 맞물려 ‘전·월세 상한제’와 ‘계약갱신청구권’, ‘임대차신고제’ 등이 본격 도입되면 사실상 등록 임대사업자와 미등록 임대인의 차이가 없어진다. 임대사업자의 경우 세제 혜택이 없어지는 반면 의무임대기간이란 족쇄만 남는 셈이다. 미등록 임대인들에게 증액 제한이 생기기 전에 임대사업자를 폐업하고 보증금을 올려 받자는 이야기가 나오는 이유다.

정부는 3년 전만 해도 민간임대시장을 키우겠다며 활성화 대책까지 내놨다. 김현미 국토교통부 장관은 2017년 12월 “세입자와 집주인이 상생하는 정책을 펼치겠다”며 임대주택등록 활성화방안을 발표했다. 세제혜택을 주면서 다주택자들이 임대사업자로 등록하도록 유도하는 게 골자다. 하지만 임대등록이 절세 수단으로 각광받으면서 시중에 매물이 잠기고 가격이 오르자 정책이 180도 바뀌었다.

2018년 9·13 대책에선 임대사업자들에게 주던 혜택을 대부분 거둬들였다. 지난해 개정된 세법도 임대사업자에게 걷는 세금을 더욱 올리는 내용이 여럿이다. 임대사업자의 거주주택 비과세 혜택이 평생 한 차례로 제한하고, 지분을 가진 주택도 소득세 과세 대상 주택수에 가산하는 내용이 담겼다. 면적이나 가격 기준별 소득세 감면율도 내렸다.

지난 연말 나온 12·16 대책도 이 같은 규제 맥락이 이어진다. 취득세 감면 요건에 가격 기준을 신설하기로 했다. 종전엔 임대사업자가 아파트나 주거용 오피스텔을 분양받아 임대주택으로 등록하면 50~100%를 감면했다. 세제 혜택 환수 등을 위한 단속은 점점 강화되는 추세다. 전문가들은 오락가락한 임대사업자 제도가 정책 신뢰성을 훼손하고 있다고 지적했다. 심교언 건국대 부동산학과 교수는 “정책 일관성이 유지되지 않으면 임대사업자들도 정부를 믿고 따르기 힘들다”고 지적했다.

전형진 기자 withmold@hankyung.com

![[집코노미TV] 요금은 얼마? 아무도 알려주지 않는 GTX 이야기](https://img.hankyung.com/photo/202007/01.23106256.3.jpg)

![[집코노미] 전국 번진 집값 상승에…아파트 '통거래'까지](https://img.hankyung.com/photo/202007/ZA.22938190.3.jpg)