1인당 GDP 규모 클수록 만족

'GDP 15위' 핀란드 3년째 1위

아프리카 국가들 최하위권 포진

일정 소득 넘으면 행복감 줄어

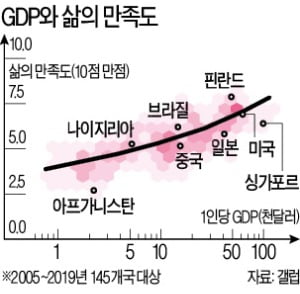

이뿐만 아니다. 1인당 GDP 상위 10% 국가에 사는 사람에게 자신의 생활 수준에 대해 점수를 매겨보라고 한 결과 10점 만점에 평균 7점이 나왔다. 하위 10% 국가는 평균 4점에 불과했다. 또 1인당 GDP 규모가 큰 국가에 사는 사람이 정부에 대한 신뢰도가 높고, 밤에 혼자 걸어도 안전하다고 느끼며, 주택 가격이 적정하다고 생각하는 것으로 나타났다.

이번 조사 결과는 유엔 산하 자문기구인 지속가능발전해법네트워크(SDSN)가 지난 3월 발표한 ‘2020 세계 행복 보고서’ 내용과도 크게 다르지 않다. 이 조사에서 핀란드가 3년 연속 1위에 올랐다. 핀란드의 1인당 GDP는 지난해 기준 4만9700달러로 세계 15위다. 이어 덴마크, 스위스, 아이슬란드, 노르웨이, 네덜란드, 스웨덴 순으로 행복도가 높았다. 모두 1인당 GDP가 세계 13위 안에 드는 국가다. 행복도 최하위군(153∼149위)에는 아프가니스탄, 남수단, 짐바브웨, 르완다, 중앙아프리카공화국이 포함됐다.

물론 경제 규모와 행복 순위가 정확히 비례하지는 않는다. 1인당 GDP 세계 9위인 미국은 행복 순위가 18위에 그쳤다. 1인당 GDP 세계 28위인 한국은 행복 순위가 61위였다. 부탄은 2010년 유럽 신경제재단(NEF)의 행복지수 조사에서 1위에 오르기도 했다. GDP가 한 국가의 생활 수준을 가늠하는 척도로 쓰이지만 개인 건강과 여가 시간, 행복 등의 요소가 빠져 있다는 비판을 받아왔다.

경제학계에서도 부와 행복의 상관관계는 늘 논란거리였다. 미국 경제학자 리처드 이스털린은 소득이 어느 정도 높아지면 행복도가 커지지만, 일정 시점을 지나면 행복도는 더 이상 증가하지 않는다고 주장했다. 애덤 메이어 미 콜로라도주립대 교수는 일자리를 잃고 주식에 빠진 사람들이 자신의 삶을 가장 비관적으로 본다는 연구 결과를 발표했다. 불황이 오면 불행해진다는 얘기다. 이코노미스트는 “돈으로 행복을 살 수 있는지 제대로 알아보려면 돈이 사라졌을 때 어떤 일이 일어나는지 분석해야 한다”고 했다.

박상용 기자 yourpencil@hankyung.com