세곡·내곡 등 대부분 자투리 땅

"설익은 논란에 시간만 낭비"

현실적으로 개발이 가능한 서울 그린벨트가 많지 않다는 점도 보존 결정에 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

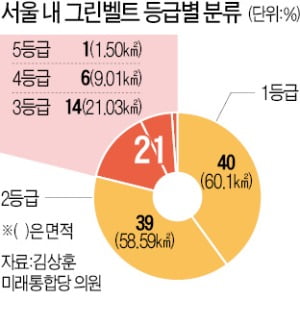

22일 김상훈 미래통합당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료(2016년 기준)에 따르면 서울 전체 그린벨트 중 3등급 이하는 21%(31.55㎢)로 집계됐다.

서울의 그린벨트 면적은 150.25㎢ 수준이다. 자치구별로 살펴보면 서초구가 23.89㎢로 가장 넓고 다음은 강서구(18.92㎢), 노원구(15.9㎢), 은평구(15.21㎢) 순이다.

그린벨트 개발 과정에서 총면적만큼 중요한 기준은 환경영향평가에 따른 등급이다. 주택 공급을 위해선 보존가치가 낮아 개발지역으로 주로 활용되는 3등급 이하 그린벨트를 확보하는 게 핵심이다. 이들 지역은 이미 훼손돼 녹지라고 보기 어려운 곳이나 비닐하우스촌 등이 형성된 곳이 많아서다. 국토부는 2018년 ‘9·13 부동산 대책’을 발표할 때 “이미 훼손돼 보존가치가 낮은 3등급 이하 그린벨트를 활용해 택지를 확보할 것”이라고 밝힌 바 있다.

전문가들은 “3등급 이하 그린벨트를 최대한 활용한다고 해도 절대적인 면적이 크지 않고 대부분 산으로 둘러싸여 있어 집값 안정에 큰 도움이 되기 어렵다”고 분석했다. 그린벨트 개발을 통한 대규모 주택 공급을 위해선 약 80%에 육박하는 1, 2등급 그린벨트 해제까지 고려해야 한다는 의미다. 하지만 이 경우 시민·환경단체를 중심으로 미래 세대 자산을 훼손했다는 반발에 부딪힐 가능성이 높다.

실제 유력 해제지역으로 손꼽혔던 강남구 세곡동과 서초구 내곡동 일대는 3등급 이하 그린벨트가 적어 1만 가구 이상 공급이 어렵다는 분석이 많았다. 한 부동산 전문가는 “세곡동과 내곡동에서도 3등급 이하 그린벨트는 자투리땅에 그쳤다”며 “결국 주택을 지을 수 있는 서울 그린벨트는 많지 않았는데 설익은 논란 때문에 정작 중요한 ‘공급 타이밍’만 늦춰졌다”고 지적했다.

장현주 기자 blacksea@hankyung.com