한경연 "한국의 적정 국가채무비율은 40%"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

비기축통화국에 대외의존도 높아

미국, 일본 등과 동일한 기준 적용 어려워

공공부문 부채 합한 채무비율은 106.5%

미국, 일본 등과 동일한 기준 적용 어려워

공공부문 부채 합한 채무비율은 106.5%

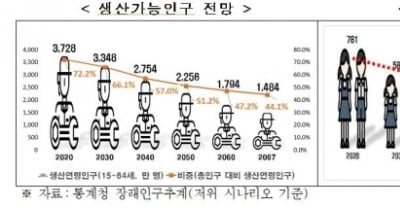

한국경제연구원은 23일 이 같은 내용을 담은 ‘국가채무의 국제비교와 적정수준’ 보고서를 내놨다. 한경연은 1989년부터 2018년의 경제협력개발기구(OECD) 국가의 데이터를 분석한 결과 성장률과 국가채무비율이 ‘역 U자’ 관계에 있음을 확인했다고 밝혔다. 국가채무가 일정 수준을 넘어서면 경제성장률이 가파르게 떨어진다는 얘기다.

한경연 관계자는 “비기축통화국이 만성적 재정적자에 빠지면 국가신용도가 하락하고 화폐 가치도 떨어져 국가부도 위기에 빠질 수 있다”며 “대외의존도까지 높다면 만성 적자에 따른 부작용이 한층 더 커진다”고 설명했다.

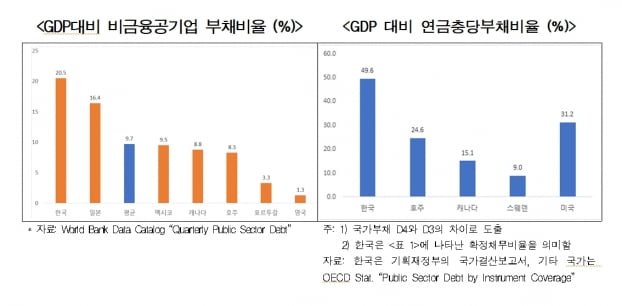

한국의 국가채무비율을 40%대로 볼 수 없다는 주장도 내놨다. 공공기관이 정부의 역할을 대신하는 경우가 많은 한국의 특수성을 감안해야 한다는 설명이다. 국제통화기금(IMF)이 2014년에 개정한 GFS 기준을 적용하면 한국의 2018년 기준 국가채무비율은 GDP 대비 106.5%에 이른다. 순수한 국가채무(680조원) 뿐 아니라 일반정부 채무(759조원), 공공부문 부채(1078조원), 연금충당 부채(939조원) 등을 포함해 계산한 수치다. 우리나라의 비금융공기업 부채는 GDP대비 20.5%로 관련 데이터가 있는 7개국 중 가장 높다. 군인·공무원 연금의 충당부채도 GDP의 49.6%에 달한다.

조경엽 한경연 경제연구실장은 “OECD 평균에 비해 낮다는 이유로 국가채무를 늘려도 괜찮다는 주장은 정당성을 확보하기 어렵다”고 지적했다.

송형석 기자 click@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)