"사정기관, 기업에 과도한 자료 요구" 57%…'저인망'式 조사 만연

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

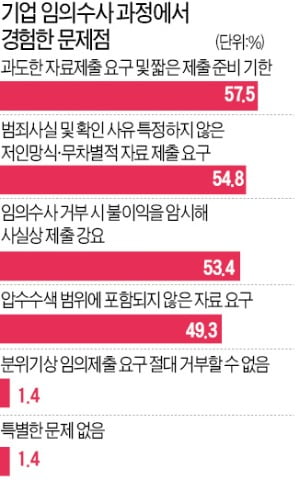

로펌·법무팀 120명 설문

툭하면 고성, 변호인엔 협박까지

조사 목적·범위 넘어서기 일쑤

"경영 현장 이해 부족" 96%

툭하면 고성, 변호인엔 협박까지

조사 목적·범위 넘어서기 일쑤

"경영 현장 이해 부족" 96%

#변호사 B씨는 3년 전까지 대기업 법무팀에서 근무했던 경험을 아직도 잊기 힘들다. 검찰이 1주일 넘게 회사 사무실에 상주하며 압수수색을 벌였는데, 사내변호사인 B씨에게 “검찰의 요구에 전면 응하지 않을 시 피의자로 전환할 수 있다”고 말한 탓이다. 회사와 공범으로 취급할 수 있다는 의미였다. B씨는 무혐의 처분을 받았지만, 그 일 이후 회사를 그만두고 변호사 사무실을 개업했다.

기업을 향한 사정기관의 조사가 여전히 과하다는 지적이 법조계에서 끊임없이 나오고 있다. 한국경제신문이 한국사내변호사회(한사회)와 지난 14일부터 19일까지 한사회 소속 변호사와 국내 대형 법무법인(로펌) 여섯 곳의 변호사 등 총 120명을 대상으로 설문조사한 결과, 법조인의 70%가량이 ‘기업을 향한 수사·조사가 과하게 이뤄지고 있다’고 답했다. “기업이라는 이유만으로 변호인으로부터 도움받을 권리를 침해당하는 경우도 비일비재하다”, “과잉수사로 기업의 준법 경영 노력이 오히려 후퇴할 수 있다”는 의견이 나왔다.

“싹쓸이식 조사, 과거 아냐”

‘하나만 걸려라’ 식의 전범위 자료를 모두 훑는 ‘저인망식’ 조사도 바뀌어야 할 관행으로 꼽힌다. 대형 보험사에서 일했던 변호사 C씨는 “기업 내부에서 마케팅이나 영업활동을 하기 전 법무팀에 자문한 내역까지 금감원 등 행정청이 다 털어갔다”고 말했다. 응답자 네 명 중 한 명은 ‘무차별적으로 자료 제출을 요구한다’고 답했다.

기업 경영현장에 대한 이해가 부족한 것도 문제라는 비판이 나온다. 설문조사 결과 96%가 ‘국내 사정기관은 일반 형사절차에 관한 전문성은 있지만, 특정 사안 및 기업에 대한 이해는 부족하다’고 응답했다. 그 결과 기업에 대한 과잉범죄화가 벌어진다는 것이다. 배임죄처럼 ‘걸면 걸리는’ 범죄가 기업 경영자를 대상으로 포진해 있다는 주장이다. 최준선 성균관대 법학전문대학원 교수는 “기업 경영진에 대한 형사 처벌 규정만 2200개에 달하는 등 국내 법은 경영 현장에 대한 이해가 부족한 실정”이라며 “경영 전반의 이해도를 높이는 한편 싹쓸이식 조사 방식부터 바꿔나가야 할 것”이라고 말했다.

“준법경영 노력 되레 꺾는 꼴”

선을 넘는 수사·조사 관행은 사정기관의 ‘성과주의’에서 비롯됐다는 지적이 많다. 여러 기업에서 일해 온 사내변호사 E씨는 “검·경찰, 공정거래위원회, 금감원 등 사정기관의 수사 인력은 맡는 업무에 비해 적은 편”이라며 “부족한 인력으로 성과를 내려다 보니 기업에도 무리가 가는 조사, 수사가 이뤄지는 것 같다”고 말했다. 작년 7월 ‘자본시장 파수꾼’을 자처하며 출범한 금감원 산하 자본시장특별사법경찰은 구성 인원이 10명에 불과하다. 공정거래 분야를 담당하는 변호사 E씨는 “공정거래위만 하더라도 ‘청’ 수준의 일을 하는데 인력 구성과 운영 방식은 아직도 ‘위원회’에 머물러 있다”고 말했다.

안효주 기자 joo@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)