공정위 툭하면 고발…기업 "숨막힌다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

"계열사 부당지원했다"

SPC 허영인 회장 檢 고발

'공정경제 완장' 차고

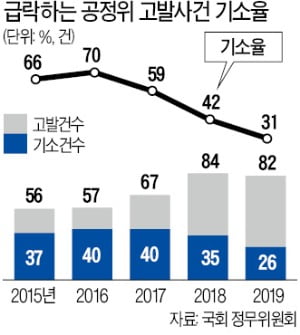

무리한 조사…기소율은 '뚝'

SPC 허영인 회장 檢 고발

'공정경제 완장' 차고

무리한 조사…기소율은 '뚝'

SPC는 공정위의 제재가 과하다며 억울하다는 반응을 내놨다. SPC는 △SPC삼립은 총수일가 지분이 적고 △상장회사여서 주식이 승계 수단이 될 수 없으며 △총수가 의사결정에 관여한 바가 전혀 없다고 밝혔다. 계열사 간 거래 역시 효율성을 높이기 위한 차원이었다는 점을 충분히 소명했는데도 받아들여지지 않았다고 했다.

공정위의 ‘폭주’에 기업들이 멍들고 있다. SPC 외에도 LG유플러스 현대중공업 하이트진로 등 최근 공정위 제재를 받거나 조사를 받고 있는 기업들은 대놓고 반발도 못 한 채 공정위의 ‘갑질’에 속앓이를 하고 있다. 기업들은 “최근 공정위가 건수를 올리기 위해 무리하게 기업을 압박하는 사례가 부쩍 늘었다”며 “‘공정경제’라는 완장을 차면서 무소불위의 권력을 행사하고 있다”고 지적했다.

한 경제단체 관계자는 “기소까지 가면 3~5년의 재판을 거쳐야 하는데 무죄가 나오는 경우가 상당하다”며 “담당 공무원은 다른 실·국으로 이동하면 그만이지만, 피소된 기업은 ‘악덕 기업’이란 오명을 벗을 방법이 없다”고 토로했다.

공정위, 기업 고발해도 '무혐의' 잇따라

지난해만 고발 건수 82건 달해…재판까지 가도 상당수 '무죄'로

지난 3월 네이버 직원들은 가슴을 쓸어내렸다. 공정거래위원회에 일부 계열사 보고를 누락해 검찰에 고발된 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)가 무혐의 처분을 받았기 때문이다. 공정위는 2015년 네이버가 제출한 자료에서 20개 계열사를 빠뜨렸다며 이 GIO를 검찰에 고발했다. 업계 관계자는 “기소까지 가지 않았다는 점은 다행이지만 공정위의 고발 소식만으로도 기업 이미지에 타격이 컸다”고 말했다.현대중공업도 곤욕을 치르고 있다. 공정위는 최근 현대중공업에 협력업체인 삼영기계의 피스톤 관련 기술을 탈취한 혐의를 적용, 시정명령과 과징금 9억7000만원을 부과했다. 삼영기계의 기술을 다른 협력업체로 빼돌렸다는 얘기다. 현대중공업은 삼영기계를 정상적인 업체로 보기 힘들다고 주장하고 있다. 이 회사는 2016년 현대중공업이 개발한 엔진의 부품 설계도면을 기반으로 36억원 상당의 ‘짝퉁’ 부품을 제작해 중국 등에 판매했다가 해경에 적발된 전력이 있다. 이번에 문제가 된 피스톤 관련 기술도 1심에서 현대중공업과 삼영기계의 공동소유로 판결 났다. 업계 관계자는 “아직 사실관계가 명확히 드러나지 않았다”며 “공정위가 현대중공업을 ‘갑’으로 정해놓고 일방적인 논리를 주장하고 있다”고 지적했다.

공정위를 맡고 있는 대관 담당자 사이에서도 현 정부 들어 공정위가 무리하게 일을 처리한다는 목소리가 거세지고 있다. 한 통신장비 제조업체 법무팀 관계자는 “2010년 혐의를 문제 삼아 최근에 조사를 나왔다”며 “오래된 사건까지 뒤지기 때문에 대관 담당자들이 늘 긴장할 수밖에 없다”고 토로했다.

벌을 줄 기업을 ‘찍어 놓고’ 혐의를 찾는다는 주장도 나온다. 최근 공정위 직원들이 기업 현장조사 때 가장 먼저 찾는 곳은 법무 또는 컴플라이언스(준법감시)팀이다. 해당 기업이 해결해야 할 과제를 정리한 서류를 입수한 뒤 이를 기반으로 수사를 시작한다. 한 중견기업 대관담당자는 “담합이 의심스럽다고 기업을 방문한 공정위 관계자들이 법무팀의 위치부터 묻는다”고 말했다.

정부는 지난달 △사익편취 규제대상 확대 △전속고발권 폐지 △과징금 상한 상향 등을 골자로 한 공정거래법 개정안을 입법 예고했다. 공정위의 영향력이 한층 커질 것이란 우려의 목소리가 나온다. 기업들은 일감몰아주기 규제 대상이 확대되는 것에 촉각을 곤두세우고 있다. 현재 규제 대상은 총수 일가 지분이 30% 이상인 상장회사, 20% 이상인 비상장회사 등이다. 개정안은 상장사에도 지분 20% 기준을 똑같이 적용한다. 공정위의 타깃이 될 수 있는 기업이 늘어난다는 얘기다.

송형석/노경목/최만수 기자 click@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)