구조개혁 실패한 아베노믹스…8년간 나랏빚 2900조원 늘렸다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

인위적 경기부양 한계 드러내

소비 줄어들고 물가는 제자리

재정 절반 이상 국채로 메워

"규제개혁·디지털화 서둘러야

1인체제·장기집권 문제도 해결"

소비 줄어들고 물가는 제자리

재정 절반 이상 국채로 메워

"규제개혁·디지털화 서둘러야

1인체제·장기집권 문제도 해결"

마이니치신문은 30일 아베노믹스를 “엔화 가치 하락과 주가 부양 같은 인위적인 부양책을 통해 2차 세계대전 이후 두 번째로 긴 경기 호황을 이뤄냈다”면서도 “대기업 실적만 개선됐을 뿐 대다수 국민은 실감하지 못한 호황”이라고 평가했다. 그러나 아베는 사의를 밝힌 지난 28일 기자회견에서 “아베노믹스를 통해 20년 동안의 디플레이션(장기적인 물가 하락)에서 벗어났고 400만 명 이상의 고용을 창출했다”고 평가했다. 아베노믹스가 일본 경제에 활력을 불어넣었음은 상당수 전문가가 인정하는 사실이지만 코로나19 역풍을 계기로 인위적인 경기부양의 한계 또한 여실히 드러나고 있다.

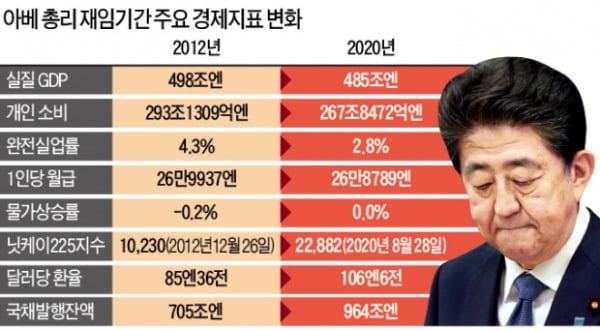

아베노믹스는 기업 실적 회복이 임금 인상으로 이어져 소비와 투자가 늘어나는 선순환 구조를 만드는 정책이다. 그러나 기업의 실적 회복이 임금 인상으로 이어지지 않으면서 구상이 꼬였다. 근로자 1인당 월급은 2013년 1월 26만9937엔(약 303만1042원)에서 올 5월 26만8789엔(약 301만8151원)으로 되레 줄었다. 2012년 -0.2%였던 소비자물가지수(CPI) 상승률은 올 7월 0.0%로 제자리걸음이다. 국가 경제의 기초체력을 나타내는 잠재성장률(물가 상승을 유발하지 않으면서 최대한 이룰 수 있는 경제성장률)은 취임 당시 0.8%에서 올 1분기 0.9%로 거의 제자리걸음이다.

국가 재정은 인위적인 경기부양의 후유증을 앓고 있다. 코로나19에 대응하기 위해 두 차례 추가경정예산을 편성한 결과 올해 국가 지출은 사상 최대 규모인 160조3000억엔에 달할 전망이다. 이 중 90조2000억엔을 신규 국채 발행으로 메우기로 함에 따라 국가 재정의 부채의존도가 사상 최악인 56.3%까지 오를 전망이다. 취임 당시 705조엔이었던 국채발행잔액이 연말 964조엔으로 불어났다. 국내총생산(GDP) 대비 재정수지 적자 규모도 작년 말 2.6%에서 올해 12.6%로 급등할 전망이다.

구조개혁은 성과를 거두지 못했다. 내수 시장 축소를 막기 위해 저출산 대책을 정책 우선순위에 놓았지만 지난해 출생아 수는 사상 최저(86만5234명)를 기록했다. “내가 드릴이 돼 (규제라는) 암반의 구멍을 내겠다”고 공언했던 규제개혁도 “거의 아무것도 변하지 않았다”(다이이치생명경제연구소)는 평가다. 도쿄 집중도 개선(2014년) 및 여성과 고령자의 노동 참여 확대를 통한 성장·분배 선순환(2015년) 등 핵심 정책도 미해결 상태다.

아베 총리도 아베노믹스의 약발이 다했음을 의식한 듯 올 들어 한 차례도 아베노믹스라는 단어를 언급하지 않았다. 후임 총리는 재정 확대를 뒷받침하던 중앙은행(일본은행)의 지원을 기대하기도 어렵다. 일본은행이 마이너스 금리 등 쓸 수 있는 카드를 다 써버렸기 때문이다. 니혼게이자이신문은 “구조개혁과 디지털화를 서둘러 주요 7개국(G7)에서 가장 낮은 생산성을 개선해야 한다”고 진단했다.

7년8개월간 이어진 아베 1인 체제의 후유증도 후임 총리가 풀어야 할 과제다. 아사히신문은 “초장기간 이어진 총리 관저 중심 정치로 인해 의회 무력화, 자민당 의원 침묵, 관료의 정치 종속 등이 굳어졌다”고 분석했다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)