사다리를 다시 세우자

1만2000명 취직할 수 있는

'광주형 일자리'도 민노총 반대

정규직 보호하느라 청년기회 박탈

정규직 노조가 기득권을 강화하는 반대편에는 아직 일자리를 구하지 못한 청년들이 있다. 대기업 노조가 저성과자여도 정규직이면 해고를 막고 임금을 매해 올려달라고 요구하면서 기업들은 부득이 신규 채용을 줄이고 있다. 김광두 국가미래연구원장은 “현 정부 친노동정책의 실상은 친노조정책”이라며 “노동자 중 10%에 불과한 노조 때문에 나머지 90%가 피해를 보고 있다”고 말했다.

노조에 가로막힌 사다리

연봉 3500만원짜리 일자리 1만2000개를 창출하겠다던 ‘광주형 일자리’가 노조의 반발로 멈춘 것은 기득권이 사다리를 걷어찬 대표적 사례로 꼽힌다. 광주시와 현대차는 침체된 광주지역에 일자리를 창출하기 위해 지난해 협약을 맺고 이 사업을 추진했지만 전국민주노동조합총연맹의 거센 반대에 부딪혔다. 민주노총은 현대차가 제시한 임금이 자동차업계 임금에 비해 과도하게 낮은 수준이라는 점을 들어 임금 질서를 깨뜨리는 일이라고 주장하며 사업 추진을 막고 있다. 3500만원의 연봉에 지방자치단체의 주거 보조 등 조건을 ‘양질의 일자리’라고 판단해 사다리에 첫발을 내디디려는 사람들의 ‘기회’를 노조 기득권이 빼앗고 있는 것이다.권순원 숙명여대 경영학부 교수는 “노조가 소득격차를 강화하는 제도로 기능하고 있다”고 진단했다. 그는 “조직화된 노조부문에선 임금 프리미엄으로 고임금과 고용안정이 보장되는 반면 다른 부문은 무노조화, 기업의 지급능력 위축 등으로 양극화를 불러왔다”고 설명했다.

노조의 과도한 주장에 힘이 실리는 것은 기득권의 두터운 울타리로 작용하는 노동관계법이 있다. 한 번 고용되면 회사가 망하기 전까지 해고하기 어렵게 돼 있기 때문에 거대 노총이 소속 근로자를 고용하라며 건설현장에서 몽니를 부리는 등 과격한 행동을 일삼는다는 것이다. 공공부문 정규직화도 청년들의 희망 사다리를 걷어차는 역할을 하고 있다. 인천국제공항공사가 보안검색 직원들을 직고용 방식으로 정규직으로 전환하면서 이 회사 정규직 입사를 원하는 청년들의 기회는 사라져가고 있다.

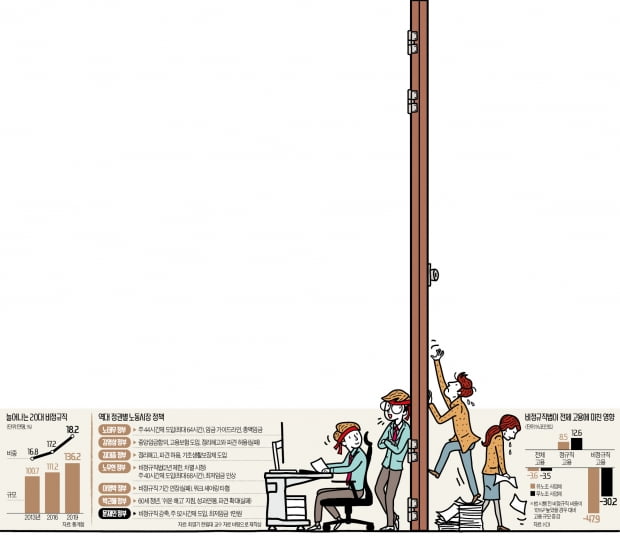

이 같은 흐름은 통계에서도 나타난다. 노조 기득권이 강화된 최근 몇 년간 청년 비정규직은 급증하고 있다. 통계청 경제활동인구조사에 따르면 지난해 20대 비정규직 규모는 136만2000명에 달했다. 2018년 대비 17.4% 증가했다. 전체 비정규직 중 20대가 차지하는 비중도 17.0%에서 18.2%로 1.2%포인트 뛰었다.

‘공정 원칙’ 직무급도 반대

경제협력개발기구(OECD)는 2018년 한국경제보고서에서 “기술숙련도가 유사한 경우 비정규직의 임금 수준이 정규직의 3분의 2에 불과하다”고 지적했다. 동일노동에 대해 동일임금을 주는 공정성의 원칙에 위배된다는 점을 언급한 것이다. OECD는 해법으로 비정규직의 정규직화가 아닌, 정규직 근로자의 고용보호를 완화하는 방안을 제시했다. 정규직의 기득권을 줄이고 비정규직의 처우를 높이라는 것이다.최영기 한림대 경영학과 교수는 연공서열에 따라 임금이 상승하는 호봉제 대신 직무에 따라 임금을 정하는 직무급형 정규직 확대를 대안으로 제시하고 있다. 고용안정성은 높이되 직무에 따라 임금을 지급함으로써 정규직에 대한 과도한 보호를 일부 없애자는 것이다. 고용노동부도 올초 직무급 매뉴얼을 발간하는 등 직무급 확산에 나섰지만 “임금을 삭감하는 방향으로 전개될 것”이라는 한국노동조합총연맹과 민주노총 등 양대 노조의 반발에 주춤한 상태다.정규직 기득권을 지키기 위해 공적자금을 투입해 부실기업을 살려내는 것도 산업 전환을 통한 사다리 창출을 막는 요인으로 꼽힌다. 대우조선해양을 살리기 위해 투입한 10조원의 공적자금을 신산업 활성화에 투자했다면 새로운 산업에서 양질의 일자리를 창출할 수 있었다는 지적이다.

■ 특별취재팀

노경목 경제부 차장(팀장), 최진석 건설부동산부 기자, 조미현 정치부 기자, 서민준·강진규 경제부 기자, 배태웅·양길성 지식사회부 기자

강진규 기자 josep@hankyung.com

![[단독] 20조 들여 '20만 비정규직' 일자리 만들겠다는 발전 4사](https://img.hankyung.com/photo/202010/01.23690490.3.jpg)

![[단독] 석유公 "액트지오가 맞았다…메이저사 투자 의향 강해"](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39557048.3.jpg)