아즈라 라자 지음

진영인 옮김 / 윌북

432쪽│1만7800원

골수형성이상증후군과 급성백혈병 분야의 세계적 권위자로 알려진 아즈라 라자 미국 컬럼비아대 의대 교수의 《퍼스트 셀》에 나오는 대목이다. 그는 1984년부터 ‘인간 연구’에 대한 필요성을 깨닫고, 자신이 치료하는 암환자들의 동의를 얻은 후 해당 환자들의 DNA를 모아 연구해오고 있다. 현재는 약 6만 개의 샘플을 보유한 조직은행을 만들었다.

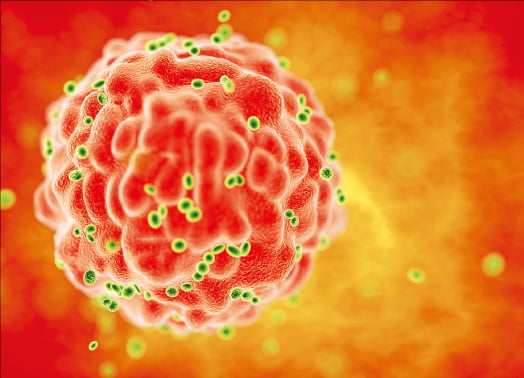

저자는 “마지막 암세포가 아니라 첫 번째 암세포를 찾아야 한다”고 역설한다. 악성 세포로 자라나기 전에 ‘첫 번째 암세포’를 찾아내 박멸하는 방식으로 치료의 패러다임을 바꿀 것을 주장한다. 그는 암을 ‘사납고 자기중심적인 질병’이라고 부른다. 또 “암을 한 가지 질병으로 다루는 건 마치 아프리카라는 대륙을 하나의 나라로 다루는 것과 같다”며 “주변 환경을 지각하고 생존 가능성을 극대화하기 위해 움직일 줄 안다”고 덧붙인다.

이 책은 언뜻 보면 암 정복을 위한 의학서로 비춰진다. 하지만 실제로는 항암 치료로 오래 고통받다가 세상을 떠난 수많은 환자를 본 의사의 서글픈 고백록에 가깝다. 과학적인 주장을 환자의 고통을 통해 표현해 내고, 문학적 언어로 끝을 맺는 독특한 틀로 구성된다.

이 중 하비는 저자의 남편이다. 1998년 소포림프종과 만성림프구백혈병 진단을 받은 후 2002년 사망했다. 저자는 남편의 치료 과정을 담담히 적어 나가지만, 행간 속 슬픔은 숨기지 못한다. “그렇게 하비가 살았고, 그렇게 죽었다. 끝까지 자랑스럽게. 그는 내 팔에서 마지막으로 힘겨운 최후의 숨을 남기고 세상을 떠났다.”

저자는 “환자를 죽이는 것이 암인지 아니면 치료법인지 자신에게 끊임없이 물어야 하는 상황이라면, 우리가 쓰는 해결책이 좋기는 한 것일까”라고 묻는다. “조기 검진이나 예방에서 더 나아간 과학적이고 구체적인 방법”이라고 말하지만, 이 책에선 ‘시원한 답’은 나오지 않고 나올 수도 없다.

책 후반부엔 환자 가족 이야기도 등장한다. 암 환자와 그 가족은 암을 선고받은 후부터 계속 선택의 상황에 직면한다. 저자는 환자 가족에게 다시 처음으로 돌아간다면 어떤 선택을 할지 묻는다. 그들은 환자가 조금이라도 고통스럽지 않았을 선택을 했기를 바란다.

암으로 남편을 떠나보낸 부인은 “‘의사에게 말했다면 반대했었을’ 몰래 떠난 여행이 가장 좋은 선택이었다”고 말한다. 다시 하지 않았을 선택은 “죽음 직전까지 일곱 번의 수술을 받았던 것”이라고 털어놓는다.

저자는 “‘인간이 인간의 고통을 경감하는 데’ 모든 치료의 목적이 있으며, 그것이 의사의 일”이라고 강조한다. 현재의 ‘마지막 세포’를 찾아내는 치료의 고비용 구조를 고려할 때 그 비용과 인력, 에너지를 ‘첫 번째 세포’를 찾아내는 방식으로 바꾸기만 한다면 암 연구의 새로운 희망이 될 수 있다고 제안한다.

이미아 기자 mia@hankyung.com

![[이미아의 독서공감] 무슨 책을 읽어야 할까…갈팡질팡하는 당신에게](https://img.hankyung.com/photo/202010/99.14859841.3.jpg)

![[책마을] 역사는 언제든 거꾸로 흐를 수 있다](https://img.hankyung.com/photo/202010/AA.24165226.3.jpg)

![[책마을] 나무처럼 꼿꼿, 햇빛같이 따뜻했던 적명을 기억하며](https://img.hankyung.com/photo/202010/AA.24165245.3.jpg)