'뭉칫돈' 몰리는 꼬꼬마빌딩…변두리 먹자골목 건물까지 씨 말라

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

다주택자 집 팔아 30억 이하 꼬마빌딩 '쇼핑'

넘치는 돈 ‘꼬꼬마빌딩’으로

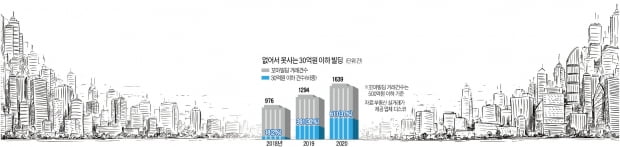

30억원 이하 빌딩은 3층 안팎의 저층 상가주택과 근린생활시설 등이 많다. 투자 가치가 높지 않다고 여겨져 몇 년 전까지만 해도 거래량이 많지 않다가 지난해부터 투자 수요가 폭증했다는 게 업계 얘기다. 은행 프라이빗뱅킹(PB) 창구마다 아파트를 판 돈으로 꼬마빌딩을 매수하려는 상담도 이어지고 있다.김효선 농협은행 NH올백자문센터 부동산전문 수석위원은 “올 들어 부동산 대책이 발표될 때마다 꼬마빌딩 매수 상담을 하려는 자산가들의 발걸음이 이어졌다”고 말했다. 부동산 실거래가 거래 정보 플랫폼인 디스코에 따르면 2018년 30억원 이하 빌딩 거래가 없었던 서울 마포구와 관악구에서는 올해 9월까지 각각 45건, 27건이 거래됐다. 구로구 거래량도 같은 기간 1건에서 25건으로 뛰었다.

아파트를 판 돈으로 꼬마빌딩을 사들이면 상대적으로 이점이 많다는 게 전문가들의 설명이다. 우선 임대 수익과 함께 향후 시세차익을 노릴 수 있다. 서울 시내 꼬마빌딩의 ‘캡레이트’(자본환원율: 부동산 가격을 순수익으로 나눈 비율)는 최근 3%가량으로 내려왔다. 5%에 달했던 4~5년 전에 비하면 크게 줄었다. 그러나 ‘제로 금리’에 가까워진 정기예금 금리에 비하면 매력적인 수익률이다. 꼬마빌딩을 매수한 지 몇 달 만에 수억원의 시세차익을 올리고 파는 사례도 늘었다는 게 전문가들의 설명이다.

아파트에 비해 ‘세금 폭탄’을 맞을 우려도 덜한 편이다. 상업용 건물 매수를 위해 대출받을 땐 임대업이자상환비율(RTI) 규제를 적용받는다. 임대소득이 이자비용의 1.5배를 넘어야 한다. 아파트는 9억원 이상일 경우 담보인정비율(LTV)의 20%까지만 대출을 받을 수 있고, 15억원이 넘으면 전액 현금으로 매수해야 한다. 하지만 꼬마빌딩은 은행에서 담보가치의 70%까지 대출받을 수 있다. 법인 명의로 매입하고, 장기 보유할 경우 양도세도 줄어든다.

증여수단으로도 각광받고 있다. 주택에 비해 공시가격 반영률이 낮기 때문이다. 가족 공동명의로 전환하거나 리모델링 전에 증여해 매각차익에 대한 세금을 줄이는 식이다. 국세청은 올초 상속·증여된 소형 빌딩 중 시가와 기준가의 차이가 큰 건에 대해선 감정평가를 강화하는 계획을 마련했다. 그러나 모든 꼬마빌딩을 살펴보기에는 역부족이라는 시각도 있다.

이렇다 보니 자산가들의 전통적인 ‘투자 공식’도 깨졌다. 통상 PB들이 자산가에게 추천하는 투자 황금률은 부동산과 안전자산(예금, 채권), 위험자산(주식 등) 비중을 ‘6 대 3 대 1’ 또는 ‘5 대 4 대 1’로 배분하는 것이었다. 그러나 최근에는 안전자산 비중을 30~40%보다 낮은 수준으로 내리는 자산가들이 늘고 있다. 정기예금·채권 금리가 연 1~2%까지 내리며 매력이 줄었기 때문이다. 묻어뒀던 안전자산을 현금화해 꼬마빌딩을 사들이는 자산가들도 생겼다는 게 PB업계의 설명이다.

최홍석 신한은행 잠실 PB팀장은 “코로나19로 채권이 더 이상 안전자산이 아니게 됐다”며 “주식으로 돈을 돌리는 것도 리스크 관리상 한계가 있기 때문에 대체 투자처를 찾는 것”이라고 설명했다.

돈되는 꼬마빌딩 ‘부르는 게 값’

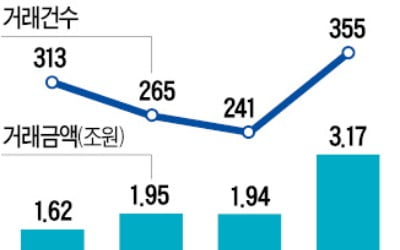

자산가들이 몰리면서 꼬마빌딩 시장은 매도자 우위로 변한 지 오래다. 주요 임차인을 병원, 커피 프랜차이즈 등으로 채운 건물은 ‘부르는 게 값’이라는 말도 나온다. 30억원에 내놓은 매물의 호가를 매수자가 등장하자마자 5억원, 10억원 이상 올리는 사례도 잦다. 김 위원은 “기존 건물주가 건물을 내놨다가 시중의 인기를 확인한 뒤 좀 더 보유하겠다며 매물을 거둬들이는 사례가 잦아졌다”고 전했다.자산가들의 시야도 서울시내 전역으로 넓어졌다. 대학가 주변 2~3층짜리 상가주택, 노원구 은평구 등의 먹자골목 일대 이면도로 빌딩의 인기가 높다. 또 유동인구가 많은 각 구별 구청 주변의 소형 빌딩 매수세도 상당하다는 게 업계 설명이다.

매매차익을 높이기 위한 용도변경과 리모델링도 늘고 있다. 주택을 개조해 유튜버를 위한 스튜디오를 만들거나, 모임 대관용 공간 등으로 탈바꿈시키는 투자도 활발하다는 설명이다.

송영찬/정소람/김대훈 기자 0full@hankyung.com

![[한경 매물마당] 연 10.1%, 인천 편의점 본사 직영점 등 12건](https://img.hankyung.com/photo/202010/01.24226451.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)