고준위 방폐장 건설 '탄력'…재검토위 "시민 공론화 결론"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이번 공론화 결과로 영구처분시설 건설에 비로소 탄력이 붙게 됐다는 관측이 나온다. 다만 실제 건설까지는 지금보다 훨씬 더 큰 어려움이 남아있다. 건설 예정지를 결정하는 과정에서 지역 주민과 환경단체 등의 강력한 반발이 일어날 게 확실해서다. 전문 용어가 난무하는 재검토위의 발표를 쉽게 풀어봤다.

사용후 핵연료가 뭐길래

사용 후 핵연료는 높은 열과 방사능을 지니고 있어 안전을 위해 특별하게 관리해야 한다. 이를 위한 보관시설은 임시저장시설과 중간저장시설, 영구처분시설로 나뉜다. 국내에는 현재 임시저장시설만 있다.

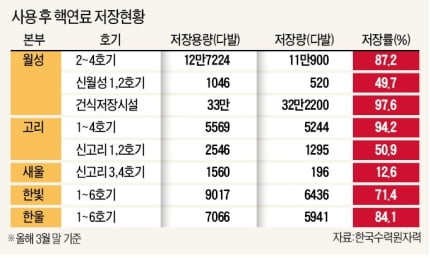

임시저장시설은 원자로에서 꺼낸 사용 후 핵연료를 보관하면서 이를 식히고 방사능을 저감시키는 역할을 한다. 현재 국내에서는 월성원전에 임시저장시설이 마련돼 있다. 하지만 이곳에 무한히 폐기물을 보관할 수 없기 때문에, 원전 전문가들은 이를 한데 모아 안전하게 보관하는 중간저장시설이 필요하다고 주장해 왔다.

재검토위는 무엇을 재검토했나

영구처분시설은 고준위 방폐장과 중·저준위 방폐장으로 나뉜다. 예전엔 고준위 방폐장과 중·저준위 방폐장을 한 곳에 지으려고 했다. 1983년부터 아홉 차례 부지 확보 시도가 있었지만 모두 실패했다. 2003년에는 부안에 영구처분시설을 지으려다가 격렬한 반대 시위가 1년 넘게 이어졌다. 정부는 2004년 중·저준위 방폐장과 고준위 방폐장을 분리하기로 결정하고 2005년 경주에 중·저준위 방폐장을 건설하기로 했다.박근혜 정부는 2016년 고준위 방사성 폐기물 관리 기본계획을 세운 뒤 “2028년까지 영구처분시설 부지를 확보하고, 2053년 가동을 시작하겠다”고 했다. 문재인 정부는 이 계획을 백지화했다. 국민 의견수렴이 부족했다는 판단에서다. 국정과제로 지난해 5월 재검토위원회가 출범했고, 공론화를 통해 사용 후 핵연료 관리정책을 다시 세우기로 했다.

이날 결론과 향후 전망은

재검토위는 출범 이후 탈(脫)원전론자와 친(親)원전론자의 갈등 등으로 계속 난항을 겪었다. 그러다 지난 4월부터 겨우 설문조사를 시작했다.재검토위의 설문조사 방식은 단순한 여론조사와는 달리 '공부를 시킨 뒤 묻는' 방식이었다. 사용 후 핵연료 문제가 국가적으로 중요한 문제긴 하지만, 지나치게 전문적이어서 무턱대고 물어볼 수 없다는 이유다. 공부를 시키고 물어 볼 국민 549명을 뽑는 데 각종 통계 기법이 사용됐다. 이들은 지난 5월 오리엔테이션을 시작으로 온라인 학습과 1·2차 종합토론회 등을 거쳐 8월2일 최종(4차) 설문조사에 이르기까지 세 달 가량 의견을 결정하는 절차를 거쳤다. 2017년 '신고리 5·6호기 공론화'를 기억한다면 익숙한 방식이다.

재검토위는 △집중형 중간저장 및 영구처분 △집중형 중간저장 △분산형 중간저장 △임시저장 후 영구처분 △집중형 중간저장 후 영구처분 △분산형 중간저장 후 영구처분 등의 선택지를 줬다. 549명 중 63.6%가 ‘집중형 중간저장 및 영구처분’을 선택했다. 지난 2차 조사의 응답률(38.9%)에 비해 24.7%포인트 급등한 숫자다.

재검토위는 이 같은 의견을 바탕으로 산업부에 권고안을 제출하게 된다. 정부가 조만간 중간저장시설 및 영구처분시설 건설 부지를 선정하는 절차에 나서야 할 가능성이 높다는 뜻이다. 다만 이전 정부들의 사례처럼 실제 부지를 선정하는 과정에서 주민들의 극심한 반발이 예상된다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

![[현장에서] 고준위 방폐장은 천천히 지어도 된다?](https://img.hankyung.com/photo/201708/01.14524867.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)