개표 중반까지 붉게 물든 경합주…우편투표 열자 민주당표 쏟아져

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

예상 밖 선전한 트럼프

열세 점쳤던 러스트벨트서 분전

'대선 풍향계' 오하이오도 가져와

백인 블루칼라 표심 얻어

뒷심 발휘한 바이든

개표 막판 미시간에서 대역전

"우편 투표서 바이든 우세" 적중

열세 점쳤던 러스트벨트서 분전

'대선 풍향계' 오하이오도 가져와

백인 블루칼라 표심 얻어

뒷심 발휘한 바이든

개표 막판 미시간에서 대역전

"우편 투표서 바이든 우세" 적중

‘붉은 신기루’ 현실화하나

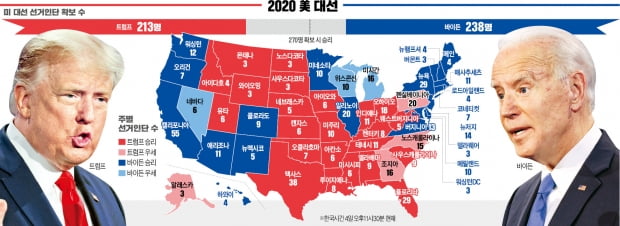

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이날 오전 9시 기준 트럼프 대통령은 핵심 6개 경합주 중 애리조나·위스콘신·미시간을 제외한 세 곳에서 우위를 점하고 있다. 6개 경합주는 트럼프 대통령이 2016년 대선에서 근소한 표 차로 승리한 곳을 가리킨다. ‘선벨트’(남부지역)인 플로리다·노스캐롤라이나·애리조나와 북동부 러스트벨트인 미시간·펜실베이니아·위스콘신을 가리킨다. 이곳에 걸린 선거인단은 101명이다.트럼프 대통령은 러스트벨트에서 고전하고 있다. 최대 격전지 중 한 곳으로 꼽히는 펜실베이니아(선거인단 20명)에서는 54.8%의 득표율로 바이든 후보(43.9%)를 10.9%포인트 앞서 있지만, 미시간(16명)과 위스콘신(10명)에서는 바이든 후보에게 뒤지고 있다. 개표 이후 트럼프 대통령이 줄곧 미시간과 위스콘신에서 우세를 보이다가 결국 바이든 후보에게 역전당했다. 개표 초반 공화당의 상징인 ‘붉은 물결’이 일다가 시간이 지날수록 희미해지는 ‘붉은 신기루’ 현상이 발생한 것이다.

선벨트에서는 노스캐롤라이나(15명)의 승부가 주목받고 있다. 노스캐롤라이나에서는 95% 개표가 이뤄진 가운데 트럼프 대통령(50.1%)이 바이든 후보(48.7%)를 1.4%포인트 앞선 상태다. 득표율 차이가 작아서 남은 개표 과정에서 얼마든지 뒤집힐 수 있다는 관측이 나온다. 6대 경합주 중 가장 많은 선거인단이 걸린 플로리다(29명)에서는 트럼프 대통령이 51%가 넘는 득표율로 승리를 굳혔다.

예상보다 선전한 트럼프

트럼프 대통령은 이 밖의 6개 격전지 중 네 곳에서 우세를 보이고 있다. 전통적인 ‘대선 풍향계’로 불리는 오하이오(18명)에서는 53%가 넘는 득표율로 승리를 굳혔다. 오하이오는 1986년 이래 두 번을 제외한 93%의 확률로 대선 당선자를 맞힌 지역이다. 1960년 이후엔 모든 대통령이 오하이오에서 이긴 뒤 백악관에 입성했다.트럼프 대통령은 전통적 공화당 텃밭인 텍사스에서도 어렵지 않게 승리를 거두며 38명에 달하는 선거인단을 싹쓸이했다. 당초 바이든 후보가 선전할 것이라는 관측이 나왔던 아이오와(6명)도 트럼프 대통령이 가져갔다.

다만 조지아(16명)의 경우 개표율이 92%인 현재 트럼프 대통령이 50.5%의 득표율로 바이든 후보(48.3%)를 앞서고 있지만 우편투표 개표에서 역전될 가능성이 거론되고 있다. 미네소타(10명)에선 바이든 후보의 승리가 확실한 것으로 분석되며, 개표율이 86%인 네바다(6명)는 바이든 후보(49.3%)가 0.6%포인트 앞선 가운데 접전으로 개표 상황을 더 지켜봐야 할 전망이다.

현재 트럼프 대통령은 12개 경합주 가운데 7곳에서 우위를 점하고 있다. 선거 결과는 알 수 없는 상황이지만 트럼프 대통령이 예상보다 선전했다는 분석도 나온다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역 실패와 인종차별주의 논란이 확산하면서 ‘트럼프 심판론’이 일 것이라는 관측이 많았다.

러스트벨트로 불리는 북동부 쇠락한 공업지대에서 백인 블루칼라의 마음을 사로잡았기 때문이라는 평가다. 저학력 백인들이 주축인 이들이 마음을 드러내지 않다가 트럼프 대통령에게 표를 던졌다는 진단이 지배적이다. 농장이 밀집한 중서부 경합주와 남부 선벨트에서는 여성과 노인층을 사로잡는 데 성공한 것으로 보인다.

선거 직전 트럼프 대통령이 벌였던 막판 총력전도 일부 효과를 봤다는 평가다. 트럼프 대통령은 지난 1일부터 이틀간 미시간·아이오와·조지아·플로리다·노스캐롤라이나·펜실베이니아·위스콘신 등 남·북부 경합주들을 연쇄 방문하는 강행군을 펼쳤다. 사실상 펜실베이니아 한 곳에 화력을 집중한 바이든 후보의 전략과 대조적이었다.

박상용/선한결 기자 yourpencil@hankyung.com

!["이젠 며칠씩 기다릴 필요 없네"…한시름 놓은 유학생들 [최종석의 차트 밖은 유럽]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39289065.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)