'중대재해법' 머뭇 與에 거리 나선 정의당…"新보수정당이냐"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

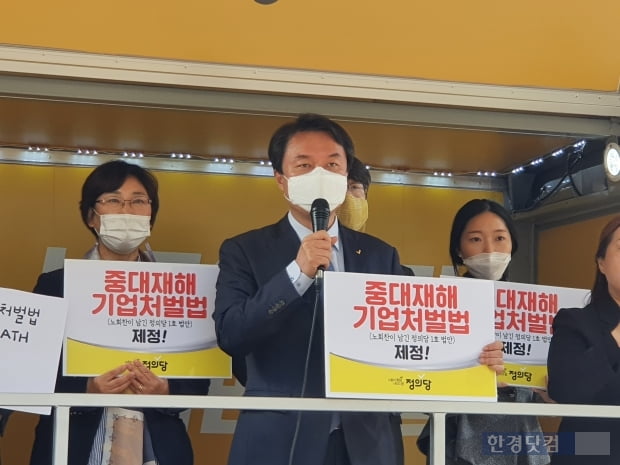

김종철, 16일 중대재해법 제정 촉구 연설회 열어

"與의 산안법 개정…생명과 돈 맞바꾸자는 구시대적 인식"

"사실상 국민의힘의 인식과 전혀 다를 바 없어" 비난

"與의 산안법 개정…생명과 돈 맞바꾸자는 구시대적 인식"

"사실상 국민의힘의 인식과 전혀 다를 바 없어" 비난

김종철 정의당 대표는 16일 오전 서울 여의도역에서 중대재해법 제정을 촉구하는 정당연설회를 열고 "무려 180석 가까운 의석을 획득한 더불어민주당이 기업이전의 국민의힘의 태도와 다를 바 없는 행태를 보이고 있다"며 "중대재해법을 당론으로 채택하지 못한다면 앞으로 더불어민주당을 신보수정당이라고 불러야 하는 것 아닌가"라고 비판했다.

김종철 대표는 "올해 개혁과 진보를 바라는 수많은 시민의 표를 받아 무려 180석 가까운 의석을 획득한 더불어민주당이 중대재해법, 즉 산재 사망이라든가 아주 큰 부상 등에 대해 중대재해를 일으킨 기업에 대해 대표이사가 안전관리 의무를 소홀히 했을 경우 처벌할 수 있다는 조항 하나를 넣을지 말지 결정하지 못한채 시간을 끌고 있다"고 지적했다.

그러면서 김종철 대표는 "그러한 민주당이 오늘 산재 사망 등 중대재해에 대해서 대표이사를 처벌하는 것이 아니라 벌금을 세게 물리겠다는 법안을 발의할 예정"이라며 "아직도 노동자들의 생명을 돈과 맞바꾸겠다는, 돈으로 각 기업의 산업 안전 문제를 해결하겠다고 하는 구시대적 인식이다. 사실상 이전 국민의힘의 인식과 전혀 다를 바 없는 행태를 보여주고 있는 것"이라고 날을 세웠다.

이어 그는 "더불어민주당이 여전히 이 법안을 제대로 처리하지 않고 산업안전보건법(산안법), 노동자가 생명을 잃어도 벌금을 세게 매기겠다는 정도의 법안으로 귀결한다면 저는 더는 민주당을 민주 정당, 진보 정당, 개혁 정당이라고 부르지 않을 것"이라며 "국민의힘이 구 보수정당이라면, 더불어민주당은 신보수정당으로 자기 자신을 정하는 것"이라고 비난했다.

끝으로 김종철 대표는 "국민의힘이 중대재해기업처벌법 제정을 위해 48일간 1인 시위 등에 나서고 있는 것의 목적은 하나다"라며 "여러분들의 생명과 안전, 가족을 지키기 위해 정의당은 끝까지 투쟁하겠다"고 피력했다.

16일 정치권에 따르면 민주당은 중대재해법 제정과 산안법 개정 논의를 병행한다. 국회 환경노동위원회 소속 장철민 민주당 의원은 이날 안전보건의무를 위반한 경영책임자에게 1000만원 이하의 과태료를 부과하는 등의 내용이 담긴 산안법 개정안을 발의한다.

중대재해법을 두고 민주당 내 이견이 있는 만큼 두 법안을 동시에 논의하겠다는 의미다. 이낙연 대표는 이날 최고위원회의에서 "중대재해기업처벌법을 이번 (국회에서) 처리한다는 우리 원칙을 지키며 소관 상임위 심의에 적극적으로 임할 것"이라며 다소 원론적인 입장을 밝혔다.

이에 민주당은 국회 환경노동위원회 의원들을 중심으로 상대적으로 처벌 수위가 낮은 산안법 개정에 방점을 두는 분위기다. 민주당이 중대재해법의 당론 채택에 대해 회의적인 반응을 보이는 것도 이 때문이라는 분석이다.

김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)