한경 시 읽는 CEO-[고두현의 아침시편] ‘세한도 정신’의 유안진 시인 별명은 뜻밖에 ‘숙맥’

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

세한도 가는 길

유안진

서리 덮인 기러기 죽지로

그믐밤을 떠돌던 방황도

오십령 고개부터는

추사체로 뻗친 길이다

천명이 일러주는 세한행(歲寒行) 그 길이다

누구의 눈물로도 녹지 않는 얼음장 길을

닳고 터진 알발로

뜨겁게 녹여가라신다

매웁고도 아린 향기 자오록한 꽃진 흘려서

자욱자욱 붉게붉게 뒤따르게 하라신다.

1941년 경북 안동 출생. 1965년 ‘현대문학’으로 등단. 시집 『달하』, 『월령가 쑥대머리』, 『다보탑을 줍다』, 『거짓말로 참말하기』, 『둥근 세모꼴』, 『숙맥 노트』 등 출간. 정지용문학상, 목월문학상, 윤동주문학상 등 수상.

------------------------------------------------

추사 김정희(1786~1856)의 ‘세한도(歲寒圖)’를 국가에 기증한 손창근 씨(91)가 지난 8일 금관문화훈장을 받았다. 그는 국보 제180호인 세한도를 비롯해 귀중한 문화재 300여 점을 아무런 조건 없이 내놓았다. 정부는 최고 영예의 1등급 훈장으로 보답했다.

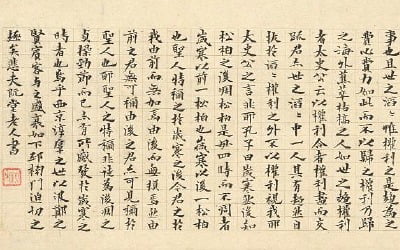

세한도는 추사가 제주 유배 시절에 그린 수묵화다. 초라한 토담집 한 채를 사이에 두고 소나무와 잣나무가 두 그루씩 서 있는 겨울 풍경을 묘사했다. 갈필로 거칠게 붓질한 이 작품에는 겨울에도 시들지 않는 소나무와 잣나무처럼 세월이 바뀌어도 변하지 않는 정신의 품격이 새겨져 있다.

추사는 그림 발문에 선비의 지조와 의리를 지킨 제자 이상적에게 이 그림을 준다고 밝혔다. 그러면서 ‘논어’의 한 대목인 ‘세한연후지송백지후조(歲寒然後知松柏之後凋·추위가 닥친 뒤라야 소나무와 잣나무의 푸르름을 안다)’를 인용했다.

유안진 시인은 절해고도에 유배된 추사를 떠올리며 스스로 유배자가 되어 자신을 채찍질하는 마음을 시 ‘세한도 가는 길’에 담았다. 제목이 ‘세한도 가는 길’인 것은 시인이 가 닿고자 하는 곳이 유배의 섬(島)이고, 그 여정이 곧 길(道)이라는 의미이리라. ‘세한행(歲寒行) 그 길’이라는 표현이 이를 뒷받침한다.

이렇게 치열한 시를 쓰는 유안진 시인의 별명은 뜻밖에도 ‘숙맥’이다. 콩(菽·숙)과 보리(麥·맥)도 구별 못 할 정도로 어리숙한 사람이라니 무슨 사연이 있을까. 스승인 박목월 시인과의 일화에 비밀이 숨겨져 있다.

그가 서울대 사범대학 교육학과에 다니던 1963년, 대학 백일장에 제출한 시를 눈여겨본 박목월 시인이 ‘시작(詩作) 노트를 갖고 연구실로 한번 놀러 오라’는 엽서를 보냈다. 어느 날 용기를 내어 선생의 한양대 연구실로 찾아갔다. 너무 떨려서 차마 노크도 못 하고 계속 서 있다가 점심 먹으러 나오던 선생을 만나 옛 화신백화점 뒤에 있는 설렁탕집으로 따라갔다. 설렁탕을 먹는데 선생이 소금 그릇을 옆에 놓고 주지 않아 ‘소금 좀 주세요’라는 말도 못 하고 그냥 맨 설렁탕을 먹었다.

그걸 지켜본 선생은 “저런 숙맥이니 시는 제대로 쓰겠다”며 은근한 격려를 보냈다. 워낙 엄하고 까다로워 좀체 추천을 해 주지 않는 것으로 유명한 선생의 특별한 추천으로 그는 1965년 ‘현대문학’을 통해 등단했다. 그는 “국문과 영문과도 아닌데 시 몇 편 좋다고 추천했다가 사는 게 힘들어지고 바빠서 시 안 쓰면 추천한 나는 뭐가 되노?” 했던 선생의 목소리가 지금도 귀에 생생하다고 말한다.

그는 ‘세한도 가는 길’로 1998년 정지용문학상을 받았다. 정지용 시인은 박목월 시인을 문단에 추천해준 은사다. 그는 “선생님의 은사이신 정지용 시인의 문학적 업적을 기리는 상을 탔는데, 선생님이 살아계신 동안 이 상을 받았더라면 얼마나 기뻐하셨을까”라며 안타까워했다.

그의 시 중에는 세한도처럼 강인한 것 말고도 맛깔스런 작품이 많다. ‘계란을 생각하며’라는 시는 골계미의 진수를 보여준다.

‘밤중에 일어나 멍하니 앉아 있다// 남이 나를 헤아리면 비판이 되지만/ 내가 나를 헤아리면 성찰이 되지// 남이 터뜨려 주면 프라이감이 되지만/ 나 스스로 터뜨리면 병아리가 되지// 환골탈태(換骨奪胎)는 그런 거겠지.’

내친김에 짧은 시 한 편 더 소개한다. 모두 아홉 자밖에 안 되는 시 ‘옛날 애인’이다.

‘봤을까?/ 날 알아봤을까?’

세월이 흘러 서로 알아보기 어려울 정도로 나이가 들었지만, 이 시의 주인공은 상대를 한눈에 알아봤다. 그런데 그 사람은? 날 알아봤을까, 못 알아봤을까…. 생각할수록 설레고 궁금해진다. 더 이상 말이 필요 없는 시, 단 두 줄로 단시(短詩)의 묘미를 극점까지 밀어올린 기막힌 시다.

유안진

서리 덮인 기러기 죽지로

그믐밤을 떠돌던 방황도

오십령 고개부터는

추사체로 뻗친 길이다

천명이 일러주는 세한행(歲寒行) 그 길이다

누구의 눈물로도 녹지 않는 얼음장 길을

닳고 터진 알발로

뜨겁게 녹여가라신다

매웁고도 아린 향기 자오록한 꽃진 흘려서

자욱자욱 붉게붉게 뒤따르게 하라신다.

1941년 경북 안동 출생. 1965년 ‘현대문학’으로 등단. 시집 『달하』, 『월령가 쑥대머리』, 『다보탑을 줍다』, 『거짓말로 참말하기』, 『둥근 세모꼴』, 『숙맥 노트』 등 출간. 정지용문학상, 목월문학상, 윤동주문학상 등 수상.

------------------------------------------------

추사 김정희(1786~1856)의 ‘세한도(歲寒圖)’를 국가에 기증한 손창근 씨(91)가 지난 8일 금관문화훈장을 받았다. 그는 국보 제180호인 세한도를 비롯해 귀중한 문화재 300여 점을 아무런 조건 없이 내놓았다. 정부는 최고 영예의 1등급 훈장으로 보답했다.

세한도는 추사가 제주 유배 시절에 그린 수묵화다. 초라한 토담집 한 채를 사이에 두고 소나무와 잣나무가 두 그루씩 서 있는 겨울 풍경을 묘사했다. 갈필로 거칠게 붓질한 이 작품에는 겨울에도 시들지 않는 소나무와 잣나무처럼 세월이 바뀌어도 변하지 않는 정신의 품격이 새겨져 있다.

추사는 그림 발문에 선비의 지조와 의리를 지킨 제자 이상적에게 이 그림을 준다고 밝혔다. 그러면서 ‘논어’의 한 대목인 ‘세한연후지송백지후조(歲寒然後知松柏之後凋·추위가 닥친 뒤라야 소나무와 잣나무의 푸르름을 안다)’를 인용했다.

유안진 시인은 절해고도에 유배된 추사를 떠올리며 스스로 유배자가 되어 자신을 채찍질하는 마음을 시 ‘세한도 가는 길’에 담았다. 제목이 ‘세한도 가는 길’인 것은 시인이 가 닿고자 하는 곳이 유배의 섬(島)이고, 그 여정이 곧 길(道)이라는 의미이리라. ‘세한행(歲寒行) 그 길’이라는 표현이 이를 뒷받침한다.

이렇게 치열한 시를 쓰는 유안진 시인의 별명은 뜻밖에도 ‘숙맥’이다. 콩(菽·숙)과 보리(麥·맥)도 구별 못 할 정도로 어리숙한 사람이라니 무슨 사연이 있을까. 스승인 박목월 시인과의 일화에 비밀이 숨겨져 있다.

그가 서울대 사범대학 교육학과에 다니던 1963년, 대학 백일장에 제출한 시를 눈여겨본 박목월 시인이 ‘시작(詩作) 노트를 갖고 연구실로 한번 놀러 오라’는 엽서를 보냈다. 어느 날 용기를 내어 선생의 한양대 연구실로 찾아갔다. 너무 떨려서 차마 노크도 못 하고 계속 서 있다가 점심 먹으러 나오던 선생을 만나 옛 화신백화점 뒤에 있는 설렁탕집으로 따라갔다. 설렁탕을 먹는데 선생이 소금 그릇을 옆에 놓고 주지 않아 ‘소금 좀 주세요’라는 말도 못 하고 그냥 맨 설렁탕을 먹었다.

그걸 지켜본 선생은 “저런 숙맥이니 시는 제대로 쓰겠다”며 은근한 격려를 보냈다. 워낙 엄하고 까다로워 좀체 추천을 해 주지 않는 것으로 유명한 선생의 특별한 추천으로 그는 1965년 ‘현대문학’을 통해 등단했다. 그는 “국문과 영문과도 아닌데 시 몇 편 좋다고 추천했다가 사는 게 힘들어지고 바빠서 시 안 쓰면 추천한 나는 뭐가 되노?” 했던 선생의 목소리가 지금도 귀에 생생하다고 말한다.

그는 ‘세한도 가는 길’로 1998년 정지용문학상을 받았다. 정지용 시인은 박목월 시인을 문단에 추천해준 은사다. 그는 “선생님의 은사이신 정지용 시인의 문학적 업적을 기리는 상을 탔는데, 선생님이 살아계신 동안 이 상을 받았더라면 얼마나 기뻐하셨을까”라며 안타까워했다.

그의 시 중에는 세한도처럼 강인한 것 말고도 맛깔스런 작품이 많다. ‘계란을 생각하며’라는 시는 골계미의 진수를 보여준다.

‘밤중에 일어나 멍하니 앉아 있다// 남이 나를 헤아리면 비판이 되지만/ 내가 나를 헤아리면 성찰이 되지// 남이 터뜨려 주면 프라이감이 되지만/ 나 스스로 터뜨리면 병아리가 되지// 환골탈태(換骨奪胎)는 그런 거겠지.’

내친김에 짧은 시 한 편 더 소개한다. 모두 아홉 자밖에 안 되는 시 ‘옛날 애인’이다.

‘봤을까?/ 날 알아봤을까?’

세월이 흘러 서로 알아보기 어려울 정도로 나이가 들었지만, 이 시의 주인공은 상대를 한눈에 알아봤다. 그런데 그 사람은? 날 알아봤을까, 못 알아봤을까…. 생각할수록 설레고 궁금해진다. 더 이상 말이 필요 없는 시, 단 두 줄로 단시(短詩)의 묘미를 극점까지 밀어올린 기막힌 시다.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)