모호하게 포장될수록 '믿는 대로 보이는' 마법

그릇된 것들도 '그럴듯함'으로 현혹하는 쇼쇼쇼

美 각지 기이한 인물들을 모아

평생 꿈꾼 서커스 공연을 연 바넘

'사기꾼의 쇼'라고 까발려지지만

대중들은 오히려 열광하는데…

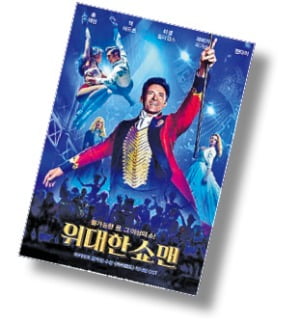

‘위대한 쇼맨’은 근대적 서커스의 창시자인 피니어스 바넘의 삶을 다룬 전기 영화다. 영화는 개봉 당시 국내외에서 악인인 바넘을 미화했다는 비판에 시달렸다. 그만큼 바넘의 삶과 업적들이 당시는 물론, 현대의 기준으로 봐도 논란의 소지가 컸기 때문이다. 바넘은 장애인과 외국인을 전시해 돈벌이 수단으로 삼은 문제의 사업가였다. 동시에 이들 한 명 한 명과 계약서를 체결하고, 당시 기준으로 높은 임금을 준 이색적인 인물이었다. 바넘은 말년에 노예해방운동가가 됐고, 브리지포트시의 시장을 지내기도 했다.

광고·마케팅의 아버지 피니어스 바넘

영화의 배경이 된 19세기 미국은 마케팅이라는 개념조차 존재하지 않던 시대였다. 바넘은 그 속에서도 소비자들의 소비욕구를 자극하는 방법을 본능적으로 파악하고 있었다. 그는 자신의 공연을 ‘누구라도 만족시킬 수 있는 공간’으로 포장한다. 어떤 무대가 등장하고 공연이 이뤄지는지보다는 ‘환상적인’ ‘이국적인’ 등의 표현을 핵심으로 내세워 관객들에게 ‘당신이 있고 싶은 곳이 바로 여기’라고 유혹한다. 바넘의 이런 전략은 훗날 ‘바넘 효과’라는 말이 생겨나게 했다. 누구에게나 보편적으로 받아들여질 만한 정보를 내세워 소비자가 알아서 상품과 친밀감 및 일치감을 갖도록 하는 것이 바넘 효과의 핵심이다.

바넘 효과는 마케팅업계에서 애용하는 전략의 하나로 자리 잡았다. 올 들어 MZ세대(밀레니얼세대+Z세대) 소비자들을 사로잡은 MBTI(심리유형검사) 마케팅이 바넘 효과의 대표적인 사례로 꼽힌다. MBTI 마케팅은 소비자들에게 성격 테스트를 하게 해 스스로 자신이 어떤 부류의 인간인지 탐색하게 만든다. 자신을 탐구하고, 이를 외부와 공유하기를 즐기는 MZ세대에게 특히 성공적이라는 평가를 받는다. 카카오는 지난 4월 MBTI 기획전을 열고 소비자의 MBTI 유형에 맞는 상품을 추천하는 이벤트를 열기도 했다. 배달의민족, 휠라코리아 등 젊은 세대가 주 고객층인 기업들도 비슷한 캠페인을 올해 선보였다.

소비자의 손실회피 심리를 공략하라

하지만 위기는 빠르게 다가온다. 바넘의 공연을 본 평론가들은 그의 공연이 ‘천박하기 그지없다’며 비난하고 나선다. 특히 바넘을 자극한 것은 미국 지식인들에게 폭넓은 지지를 받던 평론가 베넷의 기고였다. 베넷은 신문 기고에서 바넘의 쇼가 거짓말투성이에 가짜들을 나열해놓은 것에 불과하다고 지적한다.

바넘은 위기를 정면돌파하기로 결심한다. 아예 공연장 이름을 ‘바넘의 서커스’로 바꿨다. 공연을 비난한 베넷의 칼럼을 지참한 관객에게는 다음 공연에서 표값의 50%를 할인해주겠다고 대대적인 광고를 한다. 이 덕분에 바넘과 그의 서커스는 바다 건너 영국 빅토리아 여왕으로부터 초청받을 정도로 크게 성공한다.

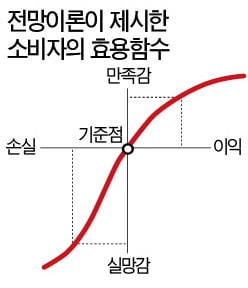

바넘이 광고를 통해 비판적인 여론을 극복하는 과정에는 오늘날 행동경제학자들이 꼽는 인간의 불합리적 판단과 이를 공략하기 위한 이론적 토대가 담겨 있다. 오늘날 경제학계의 주축으로 올라선 행동경제학은 2002년 노벨경제학상 수상자인 심리학자 대니얼 카너먼이 그 토대를 제공했다. 카너먼은 동료 심리학자인 아모스 트버스키와 함께 1979년 ‘전망 이론:리스크 상황에서 인간의 판단에 대한 분석’이라는 제목의 논문을 발표한다.

그는 전망 이론을 통해 현실의 인간이 기존 경제학의 가정과 달리 결코 합리적인 동물이 아니라는 주장을 펼쳤다. 인간은 어떤 상황에서의 이익과 손실을 평가할 때, 절대적으로 동일한 수준의 이익과 손실이 존재한다면 손실을 기피하는 성향을 보인다는 점이 전망 이론의 핵심이다.

바넘은 다음 공연까지 관객에게 할인 티켓을 제공한다는 광고를 내걸면서 사람들의 손실기피 심리를 자극했다. 관객에게 다음 공연까지 할인을 받지 않으면 지금보다 비싼 가격에 티켓을 구매해야 한다는, 일종의 손실 인식을 심어준 것이다. 백화점이나 소셜커머스 업체들이 할인할 때 기간을 제한하는 것도 소비자에게 이익을 제공하는 것을 넘어 손실을 인식시켜 소비자의 손실기피 성향을 자극하기 위해서다.

카너먼은 나아가 인간이 이익과 손실을 절대적으로 판단하기보다는 일정한 기준점을 중심으로 상대적으로 판단한다고 봤다. 연봉이 100만원 인상될 때 연봉이 1000만원인 직원과 1억원인 직원의 반응이 전혀 다른 것도 인간이 기준점을 중심으로 손익을 인식하기 때문이라는 것이다. 영화 속 바넘과 할인된 가격을 제시하는 현실 속 기업들은 공통적으로 정가와 할인가를 동시에 노출하는 전략을 쓴다. 1만원짜리 티셔츠를 5000원에 할인 판매한다는 광고를 접한 소비자가 할인된 가격을 객관적으로 평가하기보다는 1만원짜리 티셔츠를 절반 가격에 구매할 수 있다는 점에 집중하도록 유도하는 것이다.

바넘은 인간의 욕구를 파악하는 데 탁월한 능력을 지녔다. 그 능력을 광고와 공연기획에 활용해 현대적인 쇼 비즈니스를 창시해낸 사업가였다. 복합적인 평가를 받았던 바넘의 삶처럼, 그를 담아낸 ‘위대한 쇼맨’ 역시 일반 대중과 평론가들에게 상반된 반응을 이끌어냈다. 국내에서 200만 명이 넘는 관객을 동원하고, 세계적으로도 4억달러가 넘는 흥행을 기록했지만 평론가들에게는 음악 외의 거의 모든 면에서 비난을 받았다. 쏟아질 비난을 예상이라도 한 듯이 영화는 바넘이 스스로를 변호하고자 했던 말을 인용하며 막을 내린다.

“사람들을 즐겁게 하는 것이야말로 가장 위대한 예술이다.”

전범진 기자 forward@hankyung.com