[경제만사] 빚투 주가·영끌 집값, 후폭풍이 두렵다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

경제 주체가 모두 빚으로 버틴 한 해였다.

전대미문의 보건·경제 복합 위기를 맞아 나라도 기업도 가계도 빚에 의지해 어두운 터널을 지나고 있다.

정부는 4차례에 걸친 추경을 포함해 모두 310조원을 민생 구제와 기업 지원에 투입했다.

이는 국내총생산(GDP)의 16%에 해당한다.

부족한 재원을 국채로 조달하면서 올 연말 기준 국가채무는 846조9천억원으로 1년 새 100조 원 이상 늘었다.

국가채무비율은 43.9%로 작년 말(37.7%)보다 6.2%포인트 치솟았다.

국난 극복을 위해 불가피한 측면이 있었으나 재정건전성을 우려하는 목소리가 높아지자 정부는 한국형 재정 준칙을 마련해야 했다.

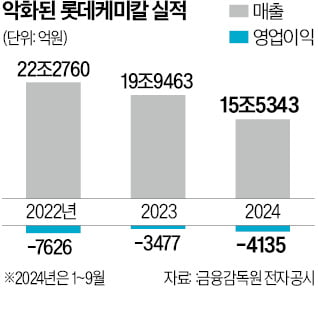

기업들도 수출과 내수 부진 속에 악전고투하면서 3분기 말 현재 부채가 1천332조2천억원으로 작년 같은 기간에 비해 15.5% 늘어 명목 GDP 대비 110%가 됐다.

한계 기업들의 재무구조가 악화하면서 영업으로 이자를 갚지 못하는 좀비기업은 다섯 곳 중 한 곳꼴로 급증했다.

국가부채는 현기증 이는 증가 속도가 우려스럽지만 아직은 경제협력개발기구(OECD) 평균의 절반 수준이어서 당장 대외 신용에 장애가 될 가능성은 없어 보인다.

기업부채 역시 늘어난 것은 사실이나 금융시스템에 심각한 리스크를 유발할 정도는 아니다.

20여 년 전 환란 당시 기업 생사를 가른 부채비율은 200%였다.

문제는 가계 빚이다.

3분기 말 현재 가계부채는 1천682조1천억원으로 작년 동기 대비 7% 증가했다.

명목 GDP 대비 가계부채 비율은 101.1%로 사상 처음 세자릿수로 올라섰고, 소득 가운데 소비나 저축에 쓸 수 있는 돈인 가처분소득 대비 부채비율은 171.3%로 최고를 찍었다.

GDP 대비 가계부채 비율은 일본(65%)과 유로존(60%)은 물론 미국(81%)을 훌쩍 넘어 세계 최고 수준이다.

어쩔 수 없이 생계 등 화급한 목적으로 빚을 늘린 가구나 자영업자도 적지 않을 것이다.

하지만 부동산과 주식 등 자산시장으로 쏠린 영끌, 빚투가 유례없는 가계 빚 폭증을 주도했다는 사실은 분명해 보인다.

그 덕에 주가와 집값은 역사적 고점을 갈아치웠다.

경제 지표는 바닥인데 자산시장만 치솟는 것을 정상이라고 할 수 없다.

펀더멘털과 괴리된 자산 가격은 언젠가는 꺼질 거품일 뿐이다.

상황이 이런데도 부동산 시장이나 증시에선 낙관론만 가득하다.

코스피 지수가 곧 3,000P를 돌파할 테니 지르라는 고함만 들릴 뿐 멈추라는 얘긴 들리지 않는다.

아파트 가격은 내년에도 오를 것이라는 전망이 대세다.

급기야 중앙은행인 한국은행은 지난 10일 국회에 제출한 통화신용정책보고서에서 주택가격 오름세와 가계부채 증가세 확대로 금융 불균형 위험이 커지고 있다고 경고했으나 뜨거운 열기로 달아오른 시장엔 모깃소리일 뿐이다.

부동산 시장과 증시를 움직인 주력 군단은 과거처럼 복부인이나 중장년 자산가들이 아니라 30대 안팎의 청년층이었다.

한국건설산업연구원 분석에 의하면 작년 1월부터 올해 8월까지 20개월간 서울의 아파트 거래에서 30∼40대 매수 비율은 60.8%로 50대 이상(30.6%)의 거의 2배에 달했다.

치솟는 집값에 월급만 모아서는 흙빛 미래를 바꿀 수 없다는 초조와 공포가 이들을 자산시장으로 내몰았다.

이른바 동학개미들은 외국인과 기관투자가들이 털어낸 주식을 60조원 이상이나 순매수하며 시장을 떠받쳤다.

자산시장 과열은 근본적으로 저금리 탓이다.

투자와 소비 부양을 겨냥한 0%대 저금리가 실물 경기 대신 자산 버블만 키운 모양새다.

부동산의 경우 잦은 대책이 시장의 내성을 키웠고, 개정된 임대차법은 취지의 당위성에도 불구하고 사전 정지작업 없이 거칠게 시행되는 바람에 어렵사리 안정세를 찾아가던 시장을 뒤흔들고 말았다.

대출 관리 역시 전례 없이 강력했다고는 하나 신용대출, 개인사업자 대출 등 뒷문을 열어 둬 효과가 반감됐다.

엄격한 신용평가 없이 자판기에서 커피 뽑듯 뚝딱 이뤄지는 신용대출이 눈덩이처럼 불어나자 화들짝 놀란 금융당국이 최근 뒤늦게 은행들의 고삐를 죈 것은 다행이지만 감독 당국이 자산시장의 리스크를 제대로 컨트롤하고 있는지 의문이다.

이제 가계부채 문제는 더는 방치할 수 없는 국가 현안이다.

코로나 이후 가계 부채를 연착륙시키지 못하면 경제에 재앙이 될 수 있다.

설사 위기의 도화선이 되지 않는다고 해도 무거운 가계 빚은 소비 절벽을 불러 경제 성장의 발목을 잡을 것이다.

1998년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기가 각각 기업부채와 주택대출 때문에 빚어졌다는 사실을 잊지 말아야 한다.

/연합뉴스

전대미문의 보건·경제 복합 위기를 맞아 나라도 기업도 가계도 빚에 의지해 어두운 터널을 지나고 있다.

정부는 4차례에 걸친 추경을 포함해 모두 310조원을 민생 구제와 기업 지원에 투입했다.

이는 국내총생산(GDP)의 16%에 해당한다.

부족한 재원을 국채로 조달하면서 올 연말 기준 국가채무는 846조9천억원으로 1년 새 100조 원 이상 늘었다.

국가채무비율은 43.9%로 작년 말(37.7%)보다 6.2%포인트 치솟았다.

국난 극복을 위해 불가피한 측면이 있었으나 재정건전성을 우려하는 목소리가 높아지자 정부는 한국형 재정 준칙을 마련해야 했다.

기업들도 수출과 내수 부진 속에 악전고투하면서 3분기 말 현재 부채가 1천332조2천억원으로 작년 같은 기간에 비해 15.5% 늘어 명목 GDP 대비 110%가 됐다.

한계 기업들의 재무구조가 악화하면서 영업으로 이자를 갚지 못하는 좀비기업은 다섯 곳 중 한 곳꼴로 급증했다.

국가부채는 현기증 이는 증가 속도가 우려스럽지만 아직은 경제협력개발기구(OECD) 평균의 절반 수준이어서 당장 대외 신용에 장애가 될 가능성은 없어 보인다.

기업부채 역시 늘어난 것은 사실이나 금융시스템에 심각한 리스크를 유발할 정도는 아니다.

20여 년 전 환란 당시 기업 생사를 가른 부채비율은 200%였다.

문제는 가계 빚이다.

3분기 말 현재 가계부채는 1천682조1천억원으로 작년 동기 대비 7% 증가했다.

명목 GDP 대비 가계부채 비율은 101.1%로 사상 처음 세자릿수로 올라섰고, 소득 가운데 소비나 저축에 쓸 수 있는 돈인 가처분소득 대비 부채비율은 171.3%로 최고를 찍었다.

GDP 대비 가계부채 비율은 일본(65%)과 유로존(60%)은 물론 미국(81%)을 훌쩍 넘어 세계 최고 수준이다.

어쩔 수 없이 생계 등 화급한 목적으로 빚을 늘린 가구나 자영업자도 적지 않을 것이다.

하지만 부동산과 주식 등 자산시장으로 쏠린 영끌, 빚투가 유례없는 가계 빚 폭증을 주도했다는 사실은 분명해 보인다.

그 덕에 주가와 집값은 역사적 고점을 갈아치웠다.

경제 지표는 바닥인데 자산시장만 치솟는 것을 정상이라고 할 수 없다.

펀더멘털과 괴리된 자산 가격은 언젠가는 꺼질 거품일 뿐이다.

상황이 이런데도 부동산 시장이나 증시에선 낙관론만 가득하다.

코스피 지수가 곧 3,000P를 돌파할 테니 지르라는 고함만 들릴 뿐 멈추라는 얘긴 들리지 않는다.

아파트 가격은 내년에도 오를 것이라는 전망이 대세다.

급기야 중앙은행인 한국은행은 지난 10일 국회에 제출한 통화신용정책보고서에서 주택가격 오름세와 가계부채 증가세 확대로 금융 불균형 위험이 커지고 있다고 경고했으나 뜨거운 열기로 달아오른 시장엔 모깃소리일 뿐이다.

부동산 시장과 증시를 움직인 주력 군단은 과거처럼 복부인이나 중장년 자산가들이 아니라 30대 안팎의 청년층이었다.

한국건설산업연구원 분석에 의하면 작년 1월부터 올해 8월까지 20개월간 서울의 아파트 거래에서 30∼40대 매수 비율은 60.8%로 50대 이상(30.6%)의 거의 2배에 달했다.

치솟는 집값에 월급만 모아서는 흙빛 미래를 바꿀 수 없다는 초조와 공포가 이들을 자산시장으로 내몰았다.

이른바 동학개미들은 외국인과 기관투자가들이 털어낸 주식을 60조원 이상이나 순매수하며 시장을 떠받쳤다.

자산시장 과열은 근본적으로 저금리 탓이다.

투자와 소비 부양을 겨냥한 0%대 저금리가 실물 경기 대신 자산 버블만 키운 모양새다.

부동산의 경우 잦은 대책이 시장의 내성을 키웠고, 개정된 임대차법은 취지의 당위성에도 불구하고 사전 정지작업 없이 거칠게 시행되는 바람에 어렵사리 안정세를 찾아가던 시장을 뒤흔들고 말았다.

대출 관리 역시 전례 없이 강력했다고는 하나 신용대출, 개인사업자 대출 등 뒷문을 열어 둬 효과가 반감됐다.

엄격한 신용평가 없이 자판기에서 커피 뽑듯 뚝딱 이뤄지는 신용대출이 눈덩이처럼 불어나자 화들짝 놀란 금융당국이 최근 뒤늦게 은행들의 고삐를 죈 것은 다행이지만 감독 당국이 자산시장의 리스크를 제대로 컨트롤하고 있는지 의문이다.

이제 가계부채 문제는 더는 방치할 수 없는 국가 현안이다.

코로나 이후 가계 부채를 연착륙시키지 못하면 경제에 재앙이 될 수 있다.

설사 위기의 도화선이 되지 않는다고 해도 무거운 가계 빚은 소비 절벽을 불러 경제 성장의 발목을 잡을 것이다.

1998년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기가 각각 기업부채와 주택대출 때문에 빚어졌다는 사실을 잊지 말아야 한다.

/연합뉴스