1930년대 우크라이나 대기근 참상을 폭로한 영국 기자의 실화를 다룬 영화 '미스터 존스'와 우리나라에서 가장 오래된 두 신문사 조선일보와 동아일보의 역사를 비판적 시각으로 되짚는 다큐멘터리 '족벌 두 신문 이야기'다.

영화 속 존스는 새로운 유토피아를 선전하는 스탈린 정권의 막대한 혁명자금에 의혹을 품고 모스크바로 향한다.

하지만 모스크바에 있는 기자들은 환락에 빠져있고, 진실을 보려 하지 않는다.

동료의 죽음에서 실마리를 찾은 존스는 도청과 미행, 납치의 위협 속에서 우크라이나에 잠입한다.

그곳에서 존스는 참혹한 진실을 마주한다.

비옥한 토양으로 '흑토지대'라고 불리던 땅엔 흰 눈이 덮여있고, 굶주림으로 목숨을 잃은 사람들이 쓰러져있다.

살아남은 이들은 말라비틀어진 나무뿌리를 씹으며 허기를 달래고, 배급소 앞에서 "빵 좀 달라"며 아우성을 치는 비극이 이어진다.

런던으로 돌아온 존스는 양심을 걸고 자신이 목격한 참상을 폭로하는 기사를 게재하지만, 친 스탈린 언론인들에 의해 사실을 부정당한다.

실존 인물인 존슨은 첫 폭로 이후에도 진실을 알리려 고군분투하지만, 30살 생일을 하루 앞두고, 총에 맞아 세상을 떠난다.

우크라이나 정부는 2008년 존스에게 사후 훈장을 수여했다.

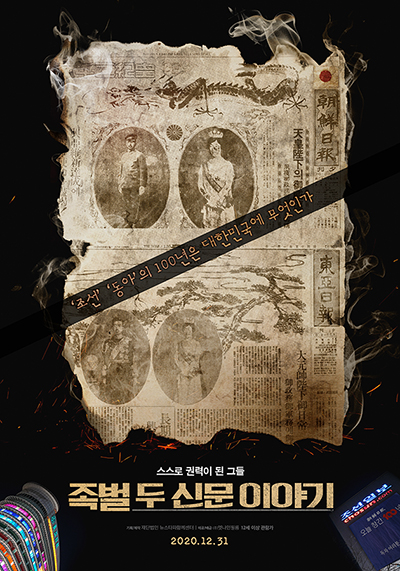

제작진은 '일등신문', '민족정론지'를 자칭하는 두 신문사가 한국 사회에 해악을 끼쳤다고 주장한다.

다큐멘터리는 1부 '앞잡이', 2부 '밤의 대통령', 3부 '악의 축'이란 소제목을 붙여 총 3부로 구성됐다.

일제강점기부터 군부독재 시절, 민주화 이후의 시기를 시간순으로 따라가며 두 신문사의 역사를 추적한다.

1·2부에서는 두 신문사가 일왕 부부와 박정희·전두환을 칭송하는 기사를 경쟁하듯 내보냈다고 지적하고, 3부에서는 두 신문이 시장과 결탁해 홍보 기사 등으로 몸집을 불려왔다고 주장한다.

영화는 조선일보 제호 위에 컬러 인쇄된 일장기의 진위를 확인하고자 1940년 1월 1일 신문 원본을 찾고, 군부 독재 시절 탄압에 맞서 동아일보 사옥에서 농성을 벌이다 새벽에 거리로 쫓겨난 당시 재직 기자들을 인터뷰한다.

연출을 맡은 김용진 감독은 "조선일보와 동아일보를 비판하는 내용이 많이 담겨있지만, 한국에서 가장 오래된 신문이 올바른 언론 기능을 수행할 수 있길 바라는 일종의 애정이 담겨있다"고 기획 의도를 밝혔다.

작품은 31일 VOD(주문형비디오)로 선공개되며 1월 극장에서 개봉한다.

/연합뉴스

!["신작 아냐?" "명작이야"…극장가는 지금 재개봉 '열풍' [무비인사이드]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38924527.3.jpg)