'하품' 빼곤 버릴 게 없는 동물…소 팔아 자식 대학 보낸 '든든한 밑천'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

소는 한국인의 '영원한 친구'

소는 한국 문화의 오랜 동반자다. 느릿한 걸음걸이와 큰 몸짓으로 힘든 일도 묵묵하게 해내며 농경사회의 가장 중요한 동물이 됐다. 신들이 12간지를 정할 때 자신의 느린 걸음을 감안해 누구보다 먼저 출발해 1등으로 결승점에 도착했다는 설화는 소의 부지런함을 보여준다. 하지만 가장 먼저 왔음에도 십이지신의 첫 번째 자리는 놓쳤다. 소뿔에 매달려 온 쥐가 약삭빠르게 뛰어내리며 1등을 가로챘기 때문이다. 우직하되 영리하지는 못한 동물인 셈이다.

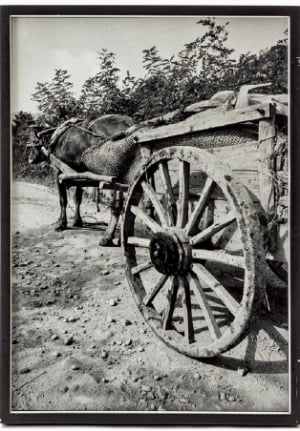

소는 농경사회에서 중요한 재산이자 핵심적인 노동력이었다. 입춘을 전후해 한 해 농사의 시작을 알리고 풍년을 기원하기 위해 흙으로 만든 소 인형을 세운 것도 그런 까닭이다. 논밭을 갈고 달구지를 이끌며 농사를 도왔다. 조상들은 정월 들어 첫 번째 맞은 축일(丑日)을 가족처럼 소중한 소를 대접하는 ‘소의 날’로 보냈다. 이날만큼은 소에게 일을 시키지 않고 쇠죽에 콩을 듬뿍 넣어 잘 먹였다.

그러기에 소에 대한 한국인의 애정은 깊다. 목동이 소를 타고 가는 그림은 세속의 번잡함을 벗어난 여유로움을 전달한다. 문학작품에서는 고향에 대한 그리움을 불러오는 매개로 쓰인다. 풍수지리에서는 소가 편안하게 누운 모양(臥牛形)이나 뱃속 모양(牛腹形)의 땅을 복을 주는 명당으로 친다. 2009년 개봉한 다큐멘터리 영화 ‘워낭소리’는 30년간 함께한 소를 떠나보내는 농부의 이야기를 담았다. 소와 함께한 추억이 없는 도시인들에게도 깊은 공감을 불러일으키며 300만 명에 가까운 관객을 불러 모았다. 소는 시대가 바뀌어도 우리 곁을 지켜주는 친구다.

조수영 기자 delinews@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)