병자호란으로 버림받은 조선 백성의 눈물 [윤명철의 한국, 한국인 재발견]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

(66) 병자호란 패배 속 죽음과 포로로 버림받은 백성들

병자호란 패배 후 청나라·속방으로 전락한 조선

끌려간 포로 50만~60만명에 달해

성리학 이데올로기의 한계 드러내

병자호란 패배 후 청나라·속방으로 전락한 조선

끌려간 포로 50만~60만명에 달해

성리학 이데올로기의 한계 드러내

조선은 국제정세를 파악하는 능력을 상실했고, 국가의 존재 이유와 역할을 망각한 성리학자들의 나라였다. 광해군의 정책과 같이 동아시아의 역학관계를 외교적으로 이용하면 청나라의 공격을 받지 않았을 가능성이 컸다. 하지만 인조 정권은 청을 자극해 전면전을 초래했다. 청태종의 친정군 12만명의 선발대가 1636년 12월 9일 압록강을 넘었지만 12일에야 사실을 보고받았던 정부는 무능했다. 더구나 임진왜란의 대참상을 겪고, 정묘호란이 끝난지 불과 9년 밖에 지나지 않았는데 말이다. 몰현실적인 자주론자들의 조선은 남한산성에서 불과 45일을 버티다 항복했다.

![병자호란으로 버림받은 조선 백성의 눈물 [윤명철의 한국, 한국인 재발견]](https://img.hankyung.com/photo/202101/01.23568241.1.jpg)

또한 대부분의 전쟁이 그렇지만 특히 다종족으로 편성된 청나라 군대에 포로는 전리품이었고, 부를 축적하는 수단이었다. 군사력, 국가 노동력, 사적 노동력, 성적 도구로 포로가 필요했다. 포로는 매매와 양도를 할 수 있었고, 많은 배상금을 받을 수 있었기 때문이다. 그 때문에 왕실을 비롯해 양반 사대부의 여자들도 많이 잡혀갔다. 이 사건은 역사 이래 최대 수치로 조선 사회의 대균열은 물론이고 혈연을 기반으로 한 조선공동체가 붕괴했다고 본다.

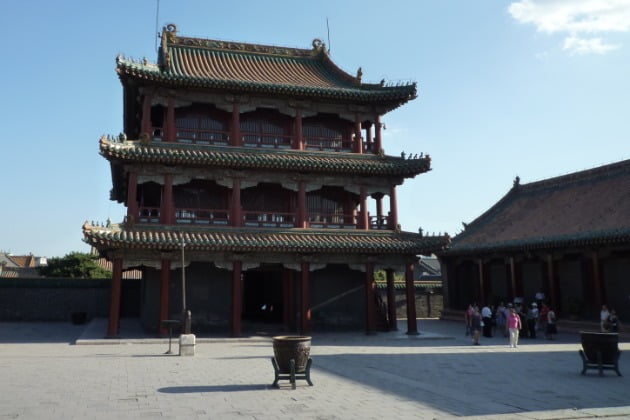

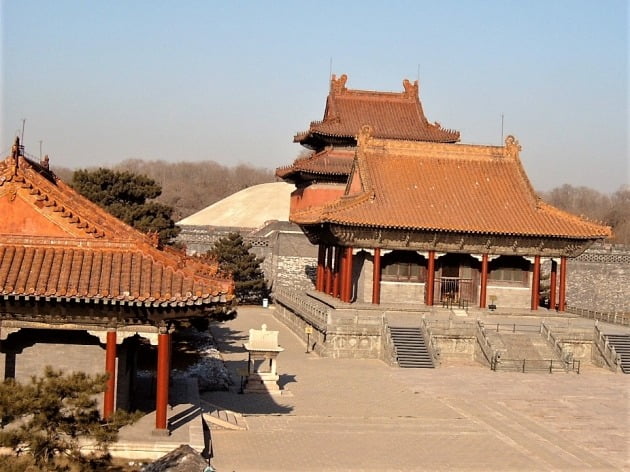

관광단이나 사업가, 고구려 유적답사에 나선 학생들은 심양의 청나라 ‘고궁’과 ‘백탑’에서 선조들의 참상을 몰라 숙연함과 반성하는 마음을 갖기보다는 웃고 즐긴다. 식민지 백성의 잔재를 청산하지 못하고, 역사 교육을 잘못 받은 탓이다.

그렇다면 돌아온 사람들은 어떻게 됐을까. 귀환한 포로를 ‘영웅’으로 환영하는 나라는 자주적이고, 성공한 나라이다. 조선은 그 반대였다. 8년 만인 1645년에 돌아온 소현세자는 심양에서 조선과 청 사이의 관계를 조정하면서 조선과 포로들을 위해 큰 역할을 했다. 그는 청국의 크기와 위상을 절감하고, 국제관계의 실상에 눈을 떠 몽골어를 공부했다. 또한 청나라에 와 있던 ‘아담 샬’을 비롯한 천주교 선교사들과 가까이 지내면서 우수한 서양문물을 배웠다. 더불어 자명종, 천문의, 세계지도 등 부국강병에 필요한 서양물건들을 가지고 귀국한 그의 존재는 성리학자들의 조정에 파란을 일으켰다. 정통성에 위협을 느낀 인조의 냉대와 성리학자인 사대부들의 비판과 모함을 받다 결국은 2개월 만에 급사했다. 상황과 세자의 시신 상태, 인조의 태도, 당쟁을 고려하여 ‘독살설’이 제기될 수밖에 없었다. 이후 추잡한 궁중 암투가 일어나면서 인조는 세자빈을 내쫓고 사약을 내려 죽였다. 어린 손자인 세자의 세 아들을 제주도로 유배 보냈는데, 결국 둘은 제주도에서 장독과 병으로 죽고, 막내는 효종이 즉위하면서 생존할 수 있었다.

현실로 체험하지 못한 후대인들은 ‘객관’이라는 핑계로 원론적인 잣대로 평하고, 경망스러운 태도를 보이는 특성이 있다. 나 또한 ‘관찰자’란 자격 미달의 평가자이지만, 역사학자라는 이름을 빌려 비겁한 조선의 사내들을 비판한다. 조선의 왕과 위정자들이며 성리학자인 그들, 남편이며 아비인 그들을 말이다. 그들은 ‘나라(國)’와 백성(民) 대신 ‘충(왕)’을 더 소중히 했고, 가족 대신 가문에 집착해 나라도 가족도 지키지 못한 무능한 죄인들이다. 8년 고생 끝에 귀국한 소현세자 등을 배척하고 죽게 했고, 사지에서 돌아온 환향녀들을 사회에서 매장하거나 자결을 강요했다. 그들은 살아남은 자의 미안함도, 인정도 없는 부도덕한 죄인들이다.

형의 죽음으로 왕위에 오른 효종은 인재를 등용하고, 군사체제를 정비하며 북벌을 야심 차게 추진했으나 10년 만에 죽었다.. 이후 비겁한 양반 성리학자들은 통한의 반성과 절치부심의 복수, 부국강병의 실천을 포기한 채 성리학을 확대 재생산하면서 당쟁에 몰두했다. 그 결과 백성을 더 탄압하고 가렴주구가 심해지면서 조선은 붕괴의 길로 치달았다.

윤명철 < 동국대 명예교수·우즈베키스탄 국립 사마르칸트대 교수 >

![새해가 밝았다…한국인의 '본모습' 찾아야 [윤명철의 한국, 한국인 재발견]](https://img.hankyung.com/photo/202012/01.24876348.3.jpg)

![임진왜란서 교훈 못 얻은 조선…정묘·병자호란으로 신음 [윤명철의 한국, 한국인 재발견]](https://img.hankyung.com/photo/202012/01.24829791.3.jpg)

![조선통신사가 외면한 세계 속의 일본 [윤명철의 한국, 한국인 재발견]](https://img.hankyung.com/photo/202012/AA.16628965.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)