김환기·윤형근·박서보…'추상화의 전설' 한자리서 만난다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'한국 전설의 추상회화' 展

인사동 노화랑서 24일 개막

작고·생존 화가 9인의 18점 전시

김환기 1970년작 '무제 22…' 공개

하종현 '접합', 이강소 '청명' 등도

"현대미술 이끌어 온 거장들

코로나로 지친 시기, 활력 기대"

인사동 노화랑서 24일 개막

작고·생존 화가 9인의 18점 전시

김환기 1970년작 '무제 22…' 공개

하종현 '접합', 이강소 '청명' 등도

"현대미술 이끌어 온 거장들

코로나로 지친 시기, 활력 기대"

대가들을 한자리에 모은 데는 노승진 노화랑 대표가 오랜 기간 작가들과 쌓아온 유대와 신뢰가 바탕이 됐다. 1977년 문을 연 노화랑은 인사동 화랑시대를 주도한 곳 중 하나다. 이번 전시에서 한국 추상미술을 주목한 이유는 무엇일까. 노 대표는 “코로나19로 지쳐 있는 지금이야말로 현대미술을 이끌어온 작가들의 열정과 영감이 필요한 시기”라고 설명했다. 모두 일제강점기부터 6·25전쟁, 민주화 시기 등 한국 근현대사의 질곡을 온몸으로 겪어낸 작가들이어서다. 노 대표는 “먹고 살기도 힘든 시절 아무도 알아주지 않는 예술에 자신의 모든 것을 던져 한국 현대미술을 만들어낸 이들의 작품은 국민에게 큰 위로를 줄 것”이라고 말했다.

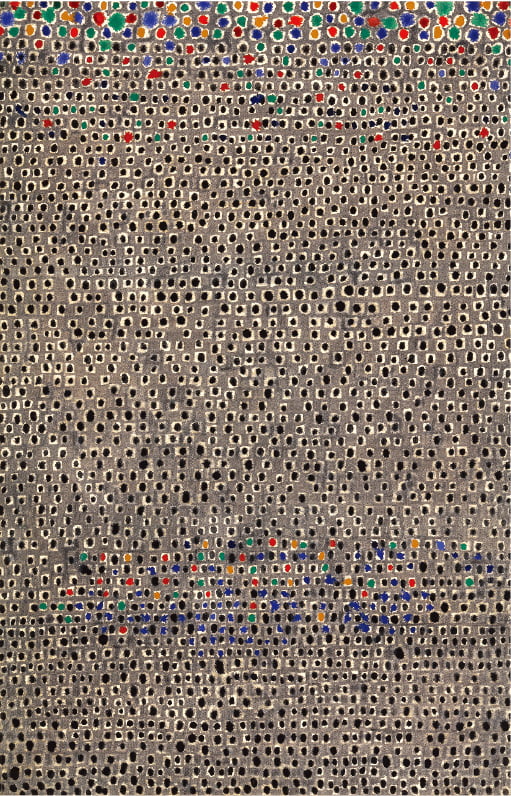

2층에서는 김환기(1913~1974)의 1970년작 ‘무제 22-Ⅲ-70 #158’이 관객을 맞는다. 이번에 공개된 작품은 작고하기 4년 전 발표한 점화로, 미국 뉴욕 시대의 화풍을 고스란히 담고 있다. 면포에 푸른 점들이 자연스러운 번짐을 만들어내고 여기에 채색 점이 더해졌다.

윤형근(1928~2007)은 아사천 바탕에 물감의 농담으로 대비를 나타낸 작품 두 점으로 만날 수 있다. 1993년작은 여러 번에 걸쳐 각각 다른 톤과 색의 물감을 칠하면서 물감 농담이 부드럽게 스며든 효과를 드러낸다. 반면 1996년작은 번짐을 최소화해 보다 엄격한 균형미를 보여준다.

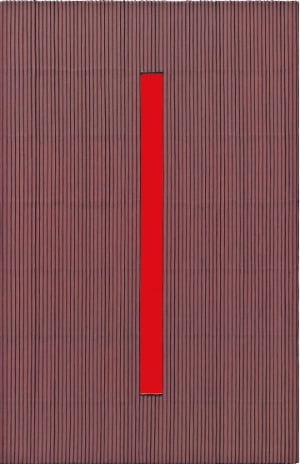

화폭의 재질과 물감이 만들어내는 질감, 기법의 다양한 실험은 감상의 즐거움을 더한다. 하종현(86)은 ‘접합(Conjunction)’ 연작에서 걸쭉하게 갠 유성물감을 캔버스 뒤에서 밀어내 화폭으로 올렸다. 거친 마대천을 뚫고 올라온 물감, 그 위를 넓은 붓을 이용해 아래에서 위로 끌어올리며 작업한 마티에르는 강렬한 에너지를 뿜어낸다. 최명영(80)은 ‘평면조건’ 연작 두 점에서 각각 손가락과 붓으로 물감을 밀어내는 기법을 적용했다. 실험미술의 대가 이강소(78)는 서예의 일필휘지 느낌을 살린 ‘청명’ 연작을, 서승원(79)은 기하학적 형태가 해체되면서 색의 경계마저 흐리는 ‘동시성’ 연작을 내놨다.

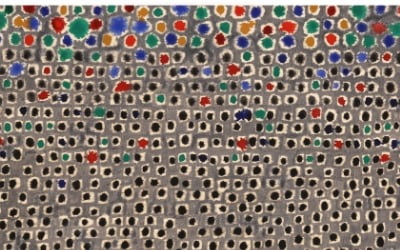

전시 작가 중 ‘막내’인 김태호(73)는 ‘인터내셔널 리듬(International Rhythm)’ 연작에서 컬러와 재질이 빚어내는 실험적인 아름다움을 전한다. 캔버스에 다양한 색깔의 아크릴 물감을 여러 겹 쌓아 올린 뒤 조각도로 섬세하게 깎아내 완성한 작품이다. 멀리서는 푸른색, 연한 회색의 단색이지만 가까이 보면 다양한 색깔이 조화롭게 얽혀 있다.

윤진섭 미술평론가는 “이번 출품작들 면면에서 한국 단색화를 이끌어가는 작가들의 고유한 특색과 무르익은 화풍을 볼 수 있다”고 말했다. 전시는 오는 3월 6일까지.

조수영 기자 delinews@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[그림이 있는 아침] 첫 공개되는 거장의 구상화…김환기 '달밤'](https://img.hankyung.com/photo/202102/AA.25467696.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)