'1년 만에 재개장' 양재 수소충전소, 안 붐비는 이유는? [현장+]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

양재 수소충전소 이달 재개장…예약제 운영

충전 대수 3배 늘었지만…'충전난' 숙제 여전

충전 대수 3배 늘었지만…'충전난' 숙제 여전

"수소차로 바꾼 뒤 충전소에 길게 줄을 서야 해 속상한 적이 한두 번이 아니에요. 새로 문을 열었다는 소식에 양재 수소충전소로 예약했는데 금방 끝나 기쁩니다. 매번 이랬으면 좋겠네요."2일 서울 양재 수소충전소에서 만난 넥쏘 차주 박모씨(42)는 국회 수소충전소에서 최소 1시간씩 기다려 충전하던 경험을 토로하며 이같이 말했다. 박씨는 "오늘은 예약을 한 덕분에 10분 정도밖에 안 걸린 것 같다"며 "앞으로도 충전이 이렇게 편하기를 기대한다"고 말했다.

양재 수소충전소 관계자는 이에 대해 "첫 개장한 어제(1일)는 46대 차량이 충전했고, 오늘은 13대가 예약됐다"며 "예약제 시스템 때문이기도 하고, 아직 개장 초기이다 보니 붐비지 않는 것 같다"고 말했다. 그는 "넥쏘 이용자 인터넷 카페를 중심으로 입소문이 조금씩 나고 있다니 이용자가 많아질 것"으로 예상했다.

양재 수소충전소의 운영은 100% 예약제로 이뤄져 현장 방문으로는 이용할 수 없다. 당일 예약도 불가하며 최소 전날 예약해야 이용 가능하다. 예약은 모바일 앱(응용프로그램) '하이케어'를 통해 가능하다. 한 시간 단위로 예약이 가능하며, 날짜별 예약이 몇 건 이뤄졌는지 등 현황까지 확인할 수 있다.

양재 수소충전소는 하루 수소저장능력을 120kg에서 350kg로 늘려 돌아왔다. 하루에 충전 가능한 차량도 기존 24대에서 70대까지 늘었다. 양재 충전소 운영 시간이 오전 8시부터 오후 10시까지 14시간임을 감안하면 시간당 5대까지 충전할 수 있는 셈이다.

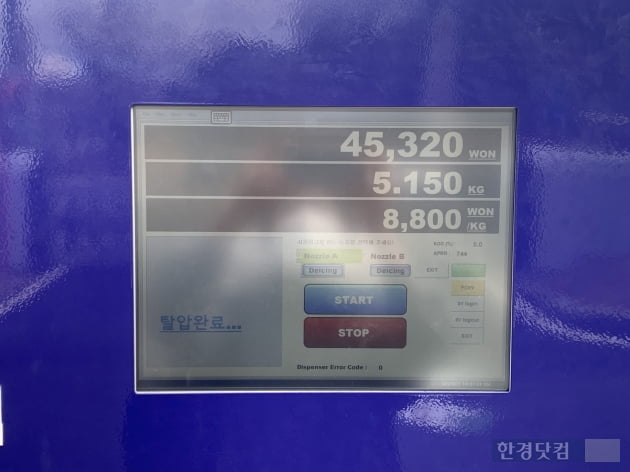

이용 요금은 시내 민간 충전소와 동일한 1kg당 8800원이다. 4만4000원에 5kg을 충전하면 주행가능거리가 약 480km까지 나온다는 게 서울시의 설명이다.

그간 서초·강남 지역 주민들은 인근에 충전소가 없어 멀리 떨어진 국회 충전소나 강동 충전소까지 가야했다. 그러나 여전히 단 한 곳 늘어나는 것만으로 모든 충전난이 극복될 리 없다. 올해 1월 기준 서울시 등록된 수소차는 1719대에 이른다. 단순 수치로만 계산하면 충전소 한 곳이 429대의 차량을 감당해야 하는 셈이다.

충전 시간이 약 5분 내외로 전기차보다는 짧다고는 하지만 일반 내연기관 자동차와 비교해 긴 점도 문제다. 직접 재본 소요 시간은 약 10~12분 정도로 더 길었다. 혹시라도 앞차가 방금 충전을 마쳤다면 최소 10분 이상 수소 압력을 높이는 시간을 추가로 기다려야 한다.

정부는 올해 서울 지역에 수소충전소 16기, 인천과 경기지역까지 포함하면 37기, 전국 단위로는 115기를 보급하겠다는 구상을 내놨다. 그러나 업계는 실현 가능성에 대해 회의적인 시각을 보내고 있다. 지역 주민들의 반발이 심해 부지 확보가 어렵고 1기당 30억원이 넘는 구축 비용도 부담이기 때문이다.

지난해에도 정부는 2022년까지 서울에만 총 15곳 이상으로 충전소를 늘리겠다는 목표를 세웠다. 그러나 현재 서울 지역 충전소는 전날 개장한 양재 충전소 포함 4곳에 불과하다. 이중 지난해 새로 설립된 곳은 강동충전소뿐이다.

업계 한 관계자는 "매년 정부가 내놓은 목표치가 달성된 적이 있었냐"고 반문하며 "비용도 문제고, 주민 반발 등 복합적인 이유로 정부 목표치가 현실화되기는 다소 어려울 것"이라고 예상했다.

신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com

기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)