KAIST-원자력硏 공동연구

초고속 전자회절장치 개선

원자 움직임, 영상으로 관측

기존 대비 안정도 4배 높여

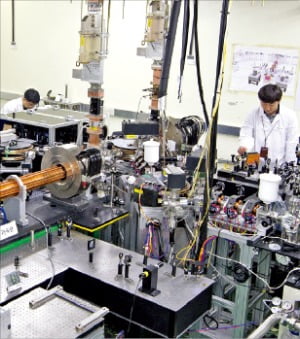

이런 원자 운동을 파악할 수 있는 첨단 장비가 ‘초고속 전자회절장치’다. 극초단파인 마이크로파 전자펄스(EMP)를 물질에 쏴 피코(1조분의 1)초와 펨토(1000조분의 1)초 사이에서 원자의 움직임을 포착한다. 원자에 전자펄스를 쏴 흥분시킨 뒤, 이들이 변하는 움직임을 추적하는 원리다. 연못에 먹이를 던졌을 때 물고기들이 달려드는 상황을 카메라로 찍는 것을 연상하면 된다. 기존 전자현미경, 원자현미경이 카메라 해상도를 높이는 데 주력했다면 초고속 전자회절장치는 고해상도 사진 출력뿐 아니라 영상화도 가능하다.

얼마나 빨리 원자의 움직임을 포착하느냐에 따라 초고속 전자회절장치의 성능이 갈린다. 이를 ‘측정 분해능’이라고 한다. 분해능을 높이려면 전자펄스를 안정적으로 제어하는 것이 중요하다. 전자펄스의 주기, 속도, 타이밍 등 여러 변수를 최적화해야 한다. 전자펄스는 레이저와 마이크로파를 혼합해 만든다. 레이저를 특수 금속에 조사(照射)해 전자가 튀어나올 때 마이크로파를 쏴 전자를 제어해야 한다. 레이저와 마이크로파가 혼합되는 순간, ‘타이밍’이 중요하다는 뜻이다.

김정원 KAIST 기계공학과 교수와 신준호 한국원자력연구원 초고속방사선연구실 연구원은 전자펄스 타이밍을 수펨토초 수준으로 안정화하고 제어하는 기술을 개발했다고 5일 발표했다.

‘테라헤르츠(㎔) 스트리킹’이란 신기술을 썼다. 테라(10의 12제곱)헤르츠 주파수 대역 전기장을 전자펄스에 가해 펄스의 굴절 방향을 조절하는 방법이다. 세계 어디서도 시도한 적 없는 신기술이다. 마이크로파와 레이저 간 정밀 동기화를 위해 ‘광 고주파 위상 검출기’를 새로 제작했다.

연구팀은 이 장비 등을 사용해 레이저와 마이크로파가 혼합될 때 전자펄스 타이밍 안정도를 5.5펨토초 수준으로 1시간 이상 유지하는 데 성공했다. 이는 기존에 보고된 세계 최고 성능보다 4배 이상 높은 수준이라고 연구팀은 설명했다.

김 교수는 “꿈의 신소재로 불리는 그래핀 등 초박막 2차원 결정이나 특수 기체 등은 전자펄스를 맞아도 회절돼 나오는 신호가 매우 미약하다”며 “분석이 어려운 신소재 내부 움직임을 영상으로 볼 수 있는 신기술”이라고 말했다. 그는 페로브스카이트 등 차세대 태양전지나 신약 개발 등에도 이 기술이 활용될 수 있다고 덧붙였다.

연구 성과는 국제학술지 ‘레이저&포토닉스 리뷰’ 2월호 표지논문으로 실렸다. 원자력연구원이 지난해 개발한 세계 최고 성능 초고속 전자회절장치 덕에 이번 연구가 가능했다. 이 장비의 시간분해능(원자 움직임 포착 가능 시간)은 32펨토초다. 기존에 최고 성능이었던 미국 스탠퍼드대 선형가속기연구소(SLAC) 보유 장비의 분해능(100펨토초)보다 세 배 이상 빠르다. 또 SLAC 장비보다 100배가량 더 밝게 관측할 수 있다. 초고속 전자회절장치는 시간분해능이 짧아지면 밝기가 어두워지는 문제가 있는데, 이마저도 해결한 것이다.

미 UCLA는 원자력연구원이 개발한 초고속 전자회절장치를 두고 “자연을 더 깊게 들여다볼 수 있는 빠르고 새로운 눈을 갖게 됐다”고 호평했다.

이해성 기자 ihs@hankyung.com