에드워드 H. 셰이퍼 지음

이호영 옮김 / 글항아리

696쪽│3만8000원

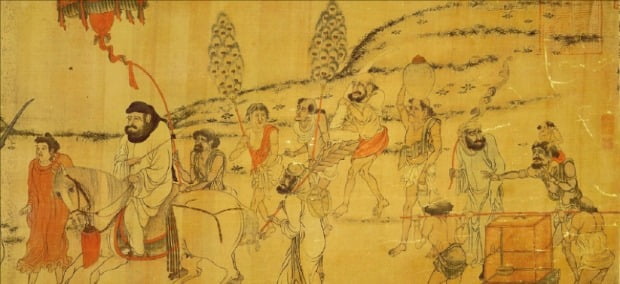

미국의 중국역사학자 에드워드 H 셰이퍼 UC버클리 교수는 《사마르칸트의 황금 복숭아》에서 책 제목의 뜻을 이렇게 설명했다. 이 책에선 당나라가 이국에서 들여온 물품과 문화들을 소개한다. 서역의 음악과 무용, 희귀 동식물, 모피, 음식, 향료, 보석, 서적 등 각양각색의 물건을 잡학사전처럼 나열한다. 이백과 원진 등 당나라 유명 문인들이 외국에서 건너온 수입품을 보고 읊은 작품들도 중간중간 인용한다.

저자는 “술라웨시섬의 앵무새, 사마르칸트의 강아지, 고대 마가다국의 기이한 책, 인도 라자스탄 지역 짬파푸라의 강력한 약. 이런 물건들은 당나라인들의 상상력을 완전히 다른 방식으로 자극했고, 그들의 생활 자체를 바꿨다”고 말한다.

당나라의 무역은 주로 조공 형식으로 이뤄졌다. 돌궐, 페르시아, 안남(베트남), 일본 등 이웃 나라들이 사절단을 파견해 당 황실에 공물을 바쳤다. 당나라에선 조공의 대가로 평화협정, 치외법권, 무역독점권 등 각종 혜택을 제공했다. 신라방(新羅坊)에 대해서도 비중 있게 설명한다. 신라인은 당나라에서 활동한 가장 큰 외국인 집단이었다. 뛰어난 항해술과 무역으로 서해 바다를 장악했고, 산둥반도에 신라인을 위한 숙박시설 및 정부 시설을 만들었다.

당나라 정부 관료와 외국 상인들 사이엔 공공연하게 뇌물이 오갔다. 당나라의 지역 관리들은 관세라는 명목으로 타국 상인들에게 과도한 상납을 요구했다. 정부의 부당한 공물 요구도 빈번했다. 예컨대 아라비아 상인은 당에 입국했을 때 화물의 3분의 1을 정부 창고에 내줘야 했다. 당나라에서 거주하던 외국인 상인이 죽으면 정부와 거래하던 상품은 봉인됐고, 상속인이 나타나지 않으면 국가가 상품을 압수·몰수했다. 국력의 차이도 적나라하게 드러났다. 사실상 당나라의 속국이었던 교역국들은 대국과의 거래를 위해 엄청난 조공을 바쳐야 했다.

저자는 “세계의 중심이었던 당나라가 자기 스타일의 오리엔탈리즘(동양에 대한 왜곡된 시선이나 편견)을 만들어 다른 나라에 적용했다”고 지적했다. 당나라의 화려한 위엄을 과시할 만한 다양한 전설을 타국에 널리 퍼뜨렸다는 것이다. 당나라 사람들이 이국의 술과 공예품 등에 열광했듯, 타국인들 역시 당나라를 환상의 대국으로 생각하도록 만들었다.

책을 덮고 나면, 현재 미국과 더불어 G2(주요 2개국)로 군림하는 중국이 떠오른다. 중국은 자국 역사 중 당나라 시기를 가장 영광스럽게 여긴다. 당나라의 수입품은 당나라를 더욱 돋보이게 했다. 당나라의 문화와 역사를 적극 홍보하고 있는 중국의 모습에서 대당제국(大唐帝國)의 위엄을 떨치려는 야망이 엿보인다.

이미아 기자 mia@hankyung.com

![[이미아의 독서 공감] 부모·아이 모두 답답한 봄 '슬기로운 집콕생활' 원한다면](https://img.hankyung.com/photo/202103/AA.25687245.3.jpg)

![[책마을] 상처받은 인간을 보듬어주는 '정원의 마법'](https://img.hankyung.com/photo/202103/AA.25687281.3.jpg)

![[책마을] 국가(國歌)논쟁, 우리만의 이야기가 아니었네](https://img.hankyung.com/photo/202103/AA.25687292.3.jpg)