동양의 끝인 터키를 서양의 시작으로 만드는 이스탄불

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

동양과 서양을 가르는 보스포루스 해협이 눈앞에 파노라마처럼 펼쳐진다. 이 해협을 가로지르면 유럽 대륙이 시작된다. 이 해협의 폭이 가장 좁은 부분은 불과 750미터 남짓. 수영에 정말 자신이 있는 사람이 맘먹고 건너면 충분히 횡단할 수 있는 거리다. 수도 서울의 젖줄 한강의 평균 폭이 대략 1킬로미터라는 것을 생각하면 이 작은 해협이 아시아와 유럽대륙을 나눈다는 사실이 자못 의미심장하게 다가온다. 아시아의 끝에서 유럽의 웅장함을 느끼고 유럽의 끝에서 동방의 신비한 대륙 아시아를 한꺼번에 눈으로 만끽할 수 있는 유일한 도시 이스탄불에 선다. 그러나 잠시 후면 동양과 서양의 차이는 엄청난 것이라는 머릿속 고정관념이 에게 해와 흑해의 통로인 이 좁은 보스포루스 해협 앞에서는 모조리 사라지고 만다. 내가 동양의 끝과 서양의 시작을 동시에 보고 있다는 것만으로도 동서양의 차이는 더 이상 없기 때문이다. 이 세상의 모든 것을 다 본 것 같은 다분히 거만하지만, 또한 한없이 겸손한 느낌이 두근거리는 심장을 위로한다.

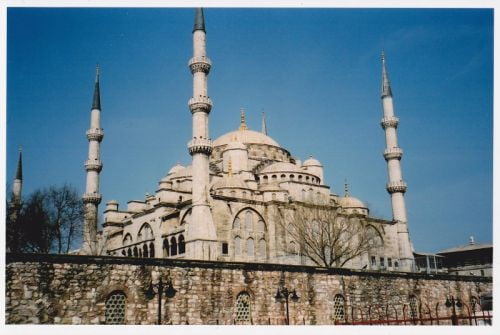

제국의 흥망성쇠는 이 고도(古都)의 이름마저 바꾸었으니 한때는 비잔티움이라는 이름으로, 또 다른 한 때는 콘스탄티노플이라는 이름을 거쳐 현재의 이스탄불로 이어졌다. 언제나 정치, 경제, 문화의 중심지였던 이스탄불은 그 명성에 걸맞게 발을 옮기는 걸음걸음마다 ‘세계최고’, ‘세계최대’ 라는 수식어가 따라붙는 건축물들을 보여준다. 구시가의 터줏대감인 성 소피아 성당은 비잔틴 시대 최대의 명품 건축물이었다. 1626년 로마에 성 베드로 성당이 세워지기 전까지 무려 천년 가까이 세상에서 가장 크고 화려한 건축물이었다니 이것만으로도 이 도시의 위상을 상상할 수 있다. 성당을 마주보고 있는 이슬람 사원이 블루 모스크로 통칭되는 술탄 아흐메트 모스크인데 수 만장의 타일로 장식된 내벽은 화려한 축제를 보는듯한 착시현상에 빠지게 할 정도다. 이 타일을 하나씩 붙여나갔던 사람들의 정성에 저절로 고개가 숙여진다. 성 소피아 성당의 첨탑과 블루 모스크의 첨탑이 만들어 내는 조화미는 역사상 처참했던 종교전쟁의 아픔을 치유해주는 힐링의 묘약과도 같았다. 누가 여기서 종교의 반목과 전쟁으로 인한 살육을 떠올릴 수 있단 말인가.

길을 걷다 마주치는 터키인들의 표정은 여유 그 자체다. 걸음걸이도 느리고, 노천카페에 앉아 고즈넉하게 차이를 마시는 모습에서 우리와는 다른 삶의 여유를 발견할 수 있다. 한국에서 왔다고 하면 ‘우리는 형제’ 라고 말하며 악수를 청하는 그들의 친절함은 여유가 없다면 불가능한 일이다. 그런 사람들의 여유는 동물에게도 이어지는 것인지 길거리를 거니는 개들조차 느긋하게 보인다. 손을 내밀면 다가와 귀를 종긋하며 배를 보이며 누워 버린다. 조급함을 전혀 찾아볼 수 없는 터키 사람들의 표정을 보고 있노라면 더 많은 곳을 빠른 시간 안에 봐야겠다는 여행지에서의 만용은 순식간에 사그라진다. 전 세계를 호령하던 제국의 풍모를 길거리 사람들의 표정에서 느낄 수 있는 도시 또한 이스탄불이다.

옛날에 이루어 놓은 성공과 업적이 오히려 현재의 발전에 걸림돌이 된다고 생각하는 사람들에게 이스탄불을 권한다. 동양과 서양이 맞닿는 지점에서 성공과 실패의 차이는 저 좁은 보스포루스 해협 같다는 생각이 들게 될 것이기 때문이다. 한 대륙의 끝은 또 다른 대륙의 시작이라는 것을 직접 보는 것만으로도 더 큰 성공을 위해 훨훨 털고 일어날 수 있기 때문이기도 하다.

![동료 구타한 직원 잘랐다가 월300씩 배상...해고통지 뭐길래 [곽용희의 인사노무노트]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38734380.3.jpg)

!['로또 1등' 63명 당첨 기가 찼는데…"이제야 의심 사라졌다" [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38733457.3.jpg)