맞춤청바지에 올인한 당찬 젊음,,, 許精云

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

그러나 청바지 매니아들 사이에서 입소문이 번지고 있는

맞춤 데님 브랜드가 있습니다.

바로 ‘허정운 비스포크 데님’입니다.

창경궁 서편 담벼락 아래, ‘허정운 비스포크 데님’으로 달려갔습니다.

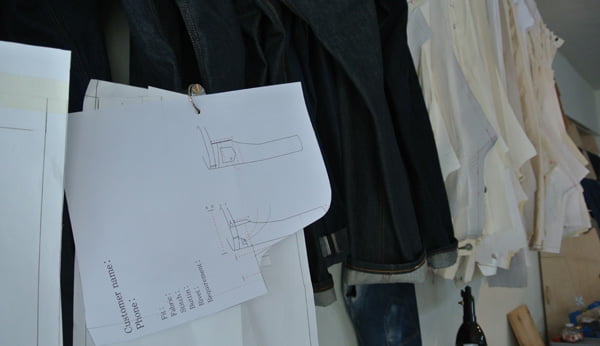

공방처럼 꾸며놓은 데님 작업실은, 빈티지한 재봉기와

다양한 데님지로 꽉 채워져 있더군요.

그가 내민 靑紙 명함엔 ‘許精云 bespoke denim’이라 쓰여져 있습니다.

그의 이름이 곧 브랜드인 셈이지요.

“내 브랜드를 가진다면 ‘어떻게 이름을 붙일까’ 늘 생각했어요.

브랜드라는 게 대개들 영어나 불어를 써서 우아하게 조합하는데

너무 인위적인 느낌이 싫었어요. 브랜드 없이 얼마간 청바지를 만들때

주위분들이 ‘정운씨 바지’라고 부르더군요.

‘그래, 더 고민할 게 없다. 내 이름 그대로 가자’

그렇게 ‘허정운 비스포크 데님’으로 세상에 나온 거죠.

제 이름 붙은 옷, 제가 책임지겠다는 뜻입니다.”

그의 옷 만들기 경력은 10년 남짓, 일천한 편이죠.

내로라하는 봉제장인들의 짱짱한 경력에 비하면 그렇다는 겁니다.

그러나 청바지에 대한 그의 열정만큼은 하늘을 찌릅니다.

매니아층의 입소문에 힘입어 지난 2월 말, 신세계백화점 강남점에

‘허정운 비스포크 데님’ 간판을 당당히 내걸었습니다.

강하다는 대구 계명대에 진학, 패션디자인을 공부했습니다.

디자인 쪽 보다는 패턴, 봉제, 그리고 재봉기 구조에 관심이 많았습니다.

패턴과 봉제와 재봉기에 대한 개념이 없었던 학창시절,

무작정 옷이 만들고 싶어서 재봉기부터 구입하기 시작했습니다.

패턴이 뭔지도 몰랐지만 원단에다가 초크로 낙서하듯 옷본을 떴지요.

옷을 만들려면 기본적으로 패턴과 봉제 그리고 재봉기를 알아야겠기에

직접 부대껴가며 터득해 나갔습니다.

달성공원 인근 미싱街를 자주 찾아 기웃거리길 좋아했습니다.

이것저것 궁금한 걸 묻고 메모하고 조립과정을 동영상으로 촬영했습니다.

재봉기를 수리 중인 기사들을 귀찮게(?) 해가며 재봉기 원리를 깨우쳤지요.

또 필요한 중고 재봉기를 사면 분해와 조립을 반복해가며 구조를

내 것으로 만들어야만 직성이 풀렸답니다.

주로 일본, 미국, 이태리, 터키 등지에서 데님지를 공수해 옵니다.

그 중에도 일본 데님 비중이 크지요.

일본의 경우 직접 날아가서 데님지를 선택합니다.

스와치로만 보면 옷으로 나왔을 때와 느낌이 틀리기 때문이랍니다.

특히 한국시장에 잘 소개되지 않은 원단 위주로 들여옵니다,

입어서 물이 빠졌을 때 어떤 느낌이 나올지 그런 기준으로 원단을 보지요.

인위적 워싱 보다 자연적 물빠짐이 좋은 데님지를 주로 씁니다.

어떨때 청바지를 주로 많이 입는지, 앉아서 아니면 서서 생활을

많이 하는 편인지 등등 고객의 라이프스타일이나 취향을 파악합니다.

그러면서 고객의 머릿속에 있는 데님에 대한 생각도 끄집어내죠.

패턴을 뜨고 가봉을 해 고객이 입어보고 수정할 부분을 다시 잡습니다.

그외 지퍼나 스냅버튼 등 부자재도 선택할 수 있게끔 도와줍니다.

가봉할 때 이러한 과정을 마무리 짓고 이어 제작에 들어가지요.

제품을 수령하기까지 3번 정도 만나게 됩니다.

다분히 인간적이고 아날로그적 시스템이지요.

옷을 만드는 사람이 입는 사람을 직접 만나 커뮤니케이션을 통해

생각과 취향 등을 감지해 제품에 반영하는 것이

바로 ‘비스토크’만의 장점이라고 그는 말합니다.

實在하지 않은 옷을 實在하도록 도와주는 역할을 하고 있었습니다.

![[속보] 민주노총 "무기한 총파업…오전 9시 광화문 집결"](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)