하해와 같은 지리산의 품에 또다시...(下)

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

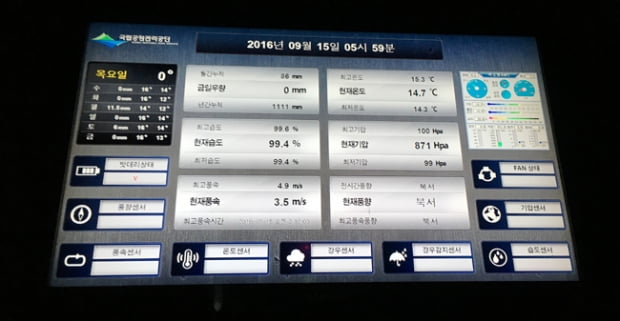

천추의 한을 머금은 듯 시리고 푸르다는 ‘벽소명월’은 이번에도 구름 뒤로 숨어 버렸다. 애타게 그리는 마음을 아는지 모르는지, 아니면 낯가림이 심한 것인지, 구름 속 만월은 무심하게 서쪽으로 스러졌다. 어스름이 걷히고 동쪽 산등성이 위로 붉은 기운이 감도는 벽소령의 한가위 아침, 기온은 14.7도, 대체로 맑고 서늘했다.

추석날 조식은 뜨끈한 누룽지탕이다. 더덕무침, 멸치조림에 김치까지…송편은 없으나 풍성한(?) 상차림이다. 생각하기 나름이니까…

날이 날인지라 150명을 수용할 수 있는 대피소가 절반도 차지 않은 듯 샘터도, 화장실도, 취사장도 여유롭다.

하늘을 보아하니 오늘도 조망은 글렀다. 농무가 꾸역꾸역 산마루를 뒤덮는다. 벽소령대피소를 막 벗어나자, 산허리를 까고 축대를 쌓아 만든 길이 1km 남짓 이어진다. 빨치산 토벌을 위해 만들어졌던 작전도로 중 일부 구간이다. 빨치산과 토벌대의 상잔이 서려 있는 이 길을 걸으며 최근 읽기를 끝낸, 소설 ‘태백산맥’의 울림이 고스란히 느껴진다.

“지리산의 가혹한 추위 속에서 빨치산들은 얼어죽고, 굶어죽고, 총 맞아 죽어가며 시나브로 소멸되어 가고 있었다.”

조선 중기 실학자 이중환의 ‘택리지’에는 “지리산은 흙이 두텁고 기름져서 온 산이 모두 사람 살기에 알맞다. 산 안에 백리나 되는 긴 골짜기가 있어 바깥 쪽은 좁으나 안은 넓어서 가끔 사람이 발견되지 못한 곳도 있다”고 적고 있다. 이처럼 지리산은 넓고 깊어 은거지로 적합해 빨치산이 오래도록 버틸 수 있었던 것이다.

‘선비샘’에 이르러 수통 가득 물을 채웠다. 석축 틈바구니에서 쉼없이 샘솟는 이 물은 산꾼들의 오아시스이다. 샘물을 받기 위해선 누구든 허리를 구부려야 한다. 이 샘터에는 슬픈 사연이 깃들어 있다.

샘터 인근 덕평골에서 화전민으로 살다 간 한 노인의 무덤이 샘터 위에 있다. 이승에서의 천대를 저승으로 가져 가기 싫었던 이 노인은 자식에게 유언했다. “죽어서라도 남들에게 존경 받고 싶으니 샘터 위에 묻어 달라”고 했던 것. 의중을 간파한 효심 지극한 아들은 아버지를 이곳 샘터 위에 모셨다. 이곳을 지나는 산꾼들은 물을 얻기 위해 예외없이 허리를 구부리게 되는데 노인은 이런 방법으로라도 원없이 존경? 받고 싶었던 것이다.

칠선봉으로 향하는 길목, 전망바위 위에 선 산꾼들은 봉우리 찾기에 열중이나 심술궂은 운무는 여전히 조망을 허락치 않는다.

벽소령에서 덕평봉, 칠선봉, 영신봉을 넘어 세석대피소에 이르는 구간이 지리산 주능선 중 가장 힘들다. 오르내림이 심한 너덜길인데다, 길고 긴 목계단 역시 만만찮다.

영신봉 조금 못미처 가파른 목계단을 오르다가 숨이 턱끝까지 차올라 쉬어갈 요량으로 목계단 나무벤치에 배낭을 내렸다.

그런데 하필이면… 목계단 아래 가파른 산비탈에 쓰레기가 사방으로 흩어져 있었다. 그 양이 또한 장난 아닌지라 차마 주을 엄두를 내지 못하고서 혀만 끌끌 차고 있는데, 동행 중인 산우 J가 배낭에서 비닐봉투를 꺼내 들더니 한 점 망설임없이 난간 사이로 몸을 들이밀며 산비탈로 내려섰다. 그리고선 지저분한 쓰레기들을 말끔히 주워 담아 배낭에 매달고 불편한 내색없이 묵묵히 앞장 서 걸었다. 그런 그에게서 진정한 산꾼의 포스가 느껴졌다.

영신봉을 넘어서니, 옴팡지게 자리한 세석대피소가 그림처럼 다가섰다. 자욱한 운무는 세석고원을 뒤덮을 기세다. 허기진 탓에 대피소에 이르러 허겁지겁 물 끓여 짜파게티를 폭풍흡입하고서 달달한 커피로 막간의 호사도 누렸다. 노곤하다. 눈꺼풀도 스르르 내려앉고…

애초 계획대로라면 오늘 산행은 장터목대피소까지다. 그러나 일기가 심상치 않아 날씨를 확인해보니 오늘 밤부터 비가 내릴 것이라 했다. 하여 오늘 천왕봉까지 올랐다가 장터목대피소로 유턴하기로 J와 입을 맞췄기에 서둘러 일어섰다.

돌을 깔아 만든 ‘세석자연관찰로’를 따라 촛대봉에 올랐다. 정원처럼 펼쳐진 세석고원이 가을빛깔을 더하고 있다. 세석고원은 영신봉과 촛대봉 사이 30만평에 달하는 드넓은 평원으로 구상나무와 철쭉이 군락을 이루고 있다. 우리나라에서 가장 높은 습지가 있는 곳이기도 하다.

촛대봉에서부터 연하봉, 제석봉, 천왕봉으로 이어지는 구간은 지리산 주능선 중에서도 아름답기가 으뜸이나 이번만큼은 그렇지 못하다. 잿빛 하늘이 무심할 따름이다.

오늘밤부터 비가 쏟아질 것이라 하여 장터목대피소에 배낭을 내려놓고서 물통만 챙겼다. 서둘러 천왕봉을 찍고 오기 위해서다. 대피소 뒷편 까칠한 돌계단에 올라붙었다. 제석봉까지 길은 줄곧 가파르다. 제석봉 산비탈에 안개비를 맞고 서 있는 고사목이 처연하다. 제석봉 일대 고사목은 自然死가 아니라 非命橫死의 사연을 안고 있어 더욱 그러하다.

나무들의 공동묘지, 제석봉(1,703m)을 지나 지리산 정상에 이르는 마지막 관문이자, 하늘로 통한다는 통천문을 통과해 지리산의 주봉이자 곧 하늘인 天王峰(1,915m)에 올라섰다. 그러나 하늘은 끝내 열리지 않았다. 천혜 조망은 농무에 가려 천지가 잿빛이다. 다시한번 발품을 팔라는 지리산신의 시그널로 이해해야 하나?

천왕봉 정상석 주변엔 언제나 산꾼들로 바글거렸는데 오늘은 다르다. 추석날이라 산꾼들이 뜸해서다. 모처럼 느긋하게 정상석을 앞세우고서 인증샷을 날릴 수 있었다.

장터목대피소로 되돌아와 침상 배정을 받았다. 뻥뚫린 한 공간에 1층은 男, 2층은 女로 배정되었다. 여성 숫자가 많아 어쩔 수 없이 그렇게 배정한 것이라 했다. 옷 갈아 입는 것에서부터 은근히 불편했다. 아끼고 아껴 한방울? 남겨 놓은 피같은 소주를 산우 J와 감질나게 나눠 마시는 동안, 추적추적 가을비가 장터목의 밤을 적시고 있었다.

다음날 아침, 빗줄기가 제법 세차다. 배낭커버를 씌우고 우의를 걸쳤다. 비에 젖고 땀으로 범벅되어 중산리로 내려섰다. 얼마나 더 발품을 팔아야 맑은 하늘로 지리산이 맞아줄런지…