책 제목 : 호모스크리벤스, 글 쓸줄 아는 사람이 되라

저 자 : 김 지영

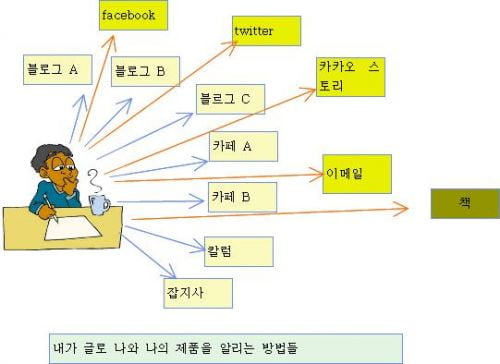

내가 나를 세상에 알릴 방법은 별로 없다. 왜 나를 알려야 하냐고 묻는다면, 나를 알아야 사람들이 내 물건을 살 것이니까. 그리고 내 물건이 왜 좋은 지를 구체적으로 알게 되고, 계속해서 내 글을 읽으며 나와 내 물건을 좋아했으면 하는 마음에서 글을 쓴다. 물론 더 편하고 빠른 방법도 있다. 광고다. 그런데 광고는 우선 지속적이어야 한다. 텔레비전의 프라임타임에 한두번 광고했다고 사람들이 ‘우와, 나 저 광고본 적있어!’하지 않는다. 적어도 10번이상은 해야 사람들이 ‘아, 그 광고 본 적있어!’정도 밖에 안된다. 게다가 돈도 무지하게 많이 든다. 요즘은 키워드 광고라고 해서 타켓을 향한 검색어 광고도 있지만, 결국은 그것도 내 방식이 아닌 남의 방식으로 돈을 써가며 알리는 것이다. 물론 나도 하지만 그게 별로 마음에 들지 않는다. 그래서 난 글을 써서 여기저기 퍼나르는 것을 더 선호한다. 글하나 써서 네이버 블로그에, 신문사 블로그에, 신문사 칼럼에, 인터넷서점 블로그에, 내 카페에, 내 쇼핑몰에 퍼날른다. 그럼 사람들은 내 글을 읽고 나의 맨발신발, 발가락양말, 필맥스라는 단어를 알게된다. 내가 쓴 책도 그렇다. 내 책에는 필맥스에 대한 경영경험이 들어있다. 그건 광고를 위해서라기 보다는 내가 해왔던 것을 정리한다는 의미이기는 하다. 하지만 내가 쓴 4권의 책에는 모두 내 제품에 대한 이야기가 들어있다. 내가 사업을 시작하고 겪었던 성공과실패의 이야기들. 그런 면에서 난 더 글을 잘 써야 한다. 하지만 그게 정말 광고만을 위한 글이면 사람들은 나의 글을 읽지 않을 것이다. 난 내 제품을 알리기 위하여 쓰지만, 광고가 목적은 아니다. 제품뿐만 아니라 나도 같이 알려지는 게 내가 쓰는 글이기 때문이다. 그래서 더 조심스럽다. 그리고 그 모든 글의 완성은 책을 통하여 이루어진다. 블로그나 카페등 내 이름으로 쓴 글은 틀려도 별 문제없다. 그렇지만 책으로 나가는 글은 다른다. 그래서 책의 원고는 나도 그렇고 출판사도 굉장히 꼼꼼히 챙긴다.

“글쓰기가 자기 완결적 커뮤니케이션이라는 사실은 글을 쓰는 사람에게 그만큼 많은 책임과 가능성을 동시에 부여한다. 글을 쓰기위해서는 글을 쓰는 목적과 글을 읽을 상대방에 대한 배려라는 기본 전제는 차치하더라도 글의 제목에서부터 문단의 구성과 문장의 흐름, 표현의 선택, 심지어 분량에 이르기까지 전부 스스로 책임져야 한다.” 이 말이 참 마음에 든다. 그리고 블로그를 좋아하는 이유중의 하나이다. 일단 블로그는 개인이라는 게 전제된다. 그래서 내가 아무리 글을 잘쓰건, 못쓰건 남들이 뭐라하지 않는다. 그냥 내가 쓴 글을 우연히 검색을 통해서건, 일부러 찾아와서건 읽는다. 글이 허접하고 내용이 부실해도 블로그는 그런가보다 한다. 신문에 나는 것처럼 프로들이 쓴 것과 비교하지는 않으니까. 그 대신 나도 막 쓰지는 않는다. 어쨌든 하루 몇백명이 와서 읽는 데, 그들을 무시한다는 것은 예의가 아니다. 그래서 나름대로 신경을 많이 쓴다. 미리 어떻게 쓸 지를 구성하고. 그래서 분량은 대체로 독후감은 a4한장, 책의 원고는 A4 2-3장을 넘지않도록 한다. 너무 길면 읽는 사람이 지루하다. ‘자기 완결적 커뮤니케이션’, 이 단어는 다시 음미된다. 내글을 읽었으면 하는 사람들은 다양하다. 필맥스에 투자를 하려고 했던 사람들, 나의 친구들, 양말에 관심이 있는 사람들, 맨발신발에 관심이 있는 사람들, 친척들, 내 책의 독자들, 우연히 검색해서 들어온 사람들 등등 …… 어떻게 보면 그들을 의식하기도 하지만, 의식하지 않기도 한다. 때로는 의도적인 것도 있고, 때로는 그냥 쓰는 글도 있다. 하지만 블로그 글이라는 것이 아주 사적이라고 말하기는 어렵다. 블로그에 글을 쓴다는 것은 ‘될수록이면 많은 사람들이 내 글을 좋아해주었으면 …..’하는 마음이 있기 때문이다.

“신입기자들이 선배들에게서 자주 듣는 훈시중에 사건의 맥을 짚을 줄 알아야 한다는 말이 있다. 맥을 짚으라는 건 맥락, 즉 사건이나 사람이 서로 연결되어 있다는 것을 전제로 그 사이의 관계를 파악하라는 얘기다. 그리고 그 이면에는 단순히 직접 관련된 사실을 넘어 관계된 사실을 모두 챙기라는 뜻이 숨어있다. 이 사건이 무슨 사건인지, 왜 일어났는 지, 과거에 비슷한 사례는 무엇이 있었는 지, 이 사건으로 이득을 보거나 손해를 보는 쪽은 누구인지, 앞으로 이 사건에 대한 전망은 어떤지등이다. 관련되 자료를 뒤지고 사실을 챙기다보면 그 사건 혹은 현상에 대해 좀 더 많은 것을 볼 수있게 된다.” 남의 글을 읽을 때, 이게 딱하고 한번에 파악되면 좋은 데, 난 그게 느리다. 난 왜 똑똑하지 못한 걸까? 내가 글을 쓸 때는 이 맥에 중점을 두고 쓰는 경우가 많다. 특히 내가 파는 물건, 내가 경영하는 필맥스에 대한 이야기를 할 때 그렇다. 독자들은 언제나 내 글을 처음읽는 사람인 것처럼 쓴다. 실제로 우연히 검색해서 오는 사람이 더 많다고 생각하기 때문이다. 마치 미국드라마를 보는 것처럼, 매주 새로운 이야기이지만 전체적으로 보면 또 다른 큰 줄거리가 있는 것처럼, 내 글도 그렇게 쓰려고 한다. 어떤 흐름이라는 것을 잃지 않으려 한다. 특히 책의 원고를 블로그에 쓸 때는 일단 대략적인 전체 목차를 써놓고 개별적인 꼭지를 쓴다. 그래야 나도 그 흐름을 잃지 않고, 이미 썼던 내용을 다시 쓰지 않기 때문이다. 한 말을 쓰고 또 쓰고, 단어도 저급한 단어를 쓰는 일을 하지 않으려고 한다. 왜냐하면 내 글을 읽는 사람들은 이미 상당히 격이 높은 사람이라고 생각하면서 쓰기 때문이다.

“사람이 가지는 품격을 인격이라고 말한다면, 글이 가지는 품격은 글품이라고 부를 수있을 것이다. …… 인품도 글품도 누구나 한번에 가질 수는 없다. 조금씩 쌓아갈 뿐이다. 인품을 쌓는 것이 하루 아침에 저절로 이루어지지 않는 것처럼 글품을 쌓는 것도 어느날 갑자기 되는 일은 아니다. 글쓰기에 시간과 노력을 투자한 사람만이 글품을 가질 수있다.” 난 이런 말이 좋다. 재주는 없어도 오래 개기면 될 수있다는 말들. 나의 고객들이 가지고 있는 품격처럼, 나도 품격을 지켜야 한다. 서로 격이 맞아야 이야기가 된다. 그리고 관계가 오래된다. 그리고 그 격이라는 것을 간결함에서 찾는다.

“간결한 멋을 살린 글쓰기에 대해서는 확신에 가까운 소신이 생겼다. …… 정말 잘 읽히는 글은 간결한 형식에 많은 것을 담고 있는 글이다.” 그리고 난 간결하게 쓸 수밖에 없는 것이 글재주가 별로 없기 때문에 같은 사건도 아름다운 단어를 사용하면서 남을 감탄시킬 만한 능력이 없기 때문이다. 그래서 난 ‘저자’와 ‘작가’라는 단어를 구분한다. 저자는 이성적으로 생각을 하면 이해할 수 있는 글을 쓰는 사람이고, ‘작가’는 글을 읽으면 마음을 건드리는 사람이라고 내 나름대로 정의를 한다. 그중 가장 멋있는 것이 조정래의 태백산맥이다. 그 책에는 밤하늘의 태백산백의 모습을 두어페이지로 묘사한 장면이 나오는 것을 보고, 조정래라는 작가에게 감탄했다. 난 그 재주는 없다. 그래서 글이 지저분해지지 않게 가급적 한 문장이 두줄이상 넘어가지 않도록 한다. 대신 내 글이 읽기에 편했으면 한다. 글쓰기에 스타일을 살리려면 무엇보다 리듬을 탈 줄알아야 한다. 글의 리듬이라는 측변에서도 긴 문장보다는 짧은 문장이 좋다. ….. 시처럼 운율을 살릴 필요까지는 없지만, 앞 문장을 염두에 두고 비슷한 형식의 문장을 넣으면 글을 읽는 살마이 편하게 받아들일 수 있으면서도 글 전체가 리듬감있어 보인다.” 읽기 좋은 글이 머리에도 남는다. 그 글 속에 있는 나의 모습과 나의제품들도 내 글을 읽는 사람들의 머리에도 남는다.

사람들이 내 글을 좋아하고 하루 몇 천명이 읽을 때, 내 제품은 더 이상 광고가 필요없다. 소비자들이 스스로 나의 생각과 제품에 대한 글을 읽으려고 스스로 찾아올 날이 언젠가 있을 것이라는 기대에 매일 A4 한 장정도 쓰고 있다.

그림일부 사용 : http://allblogger.tistory.com/44

!["한국이 위험해진다" 경고…中 무서운 추격에 '초비상' [황정수의 반도체 이슈 짚어보기]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39322758.3.jpg)