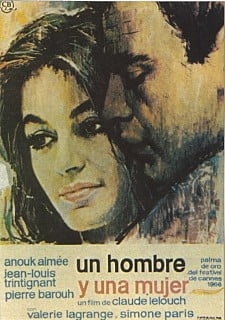

연약한 인간에게 세파에도 굴하지 않고 살아갈 수 있는 강력한 모티베이션을 주는 것은 바로 사랑이다. 사랑은 죽음을 무릅쓰고 불가능한 것도 가능케 만든다. 사랑의 감정은 사람을 지탱하고 결실을 추진하게 하는 동력임이 틀림없다. 프랑스 영화 <남과 여(A man and a woman), 1966> 에서 각각 사랑의 상처가 있던 남녀는 어느새 가슴속으로 들어온 사랑으로 과거의 아픈 추억을 극복하고 새롭게 살아갈 용기를 내게 된다. 결국, 남과 여의 사랑은 삶을 살게 하는 가장 중추적 근간임을 보여준다. 한해의 끝자락에서 메마른 삶에 따뜻한 사랑이 깃드는 2021년이 되길 기원해본다.

영화 각본 감독으로 일하는 젊은 미망인 안(아누크 에메 분)은 혼자서 딸 프랑수아를 키우고 있다. 그녀는 파리 몽마르트르 언덕에 있는 집에서 주말이면 기차로 딸이 다니는 도빌의 기숙학교를 오가는 생활을 한다. 한편 부인을 잃은 후 아들 앙투안을 키우는 카레이서 장 루이(장 루이 트린티냥 분)도 아들이 프랑수아와 같은 기숙학교에 다닌다. 어느 날 파리로 돌아가는 기차를 놓친 안을 장 루이가 그의 차로 태워주면서 두 사람은 친해지고 점차 그들의 아이들과 함께 즐거운 시간을 갖게 된다. 장 루이는 힘든 카레이스를 마칠 때마다 그녀에게 달려가곤 했고, 그렇게 그들은 사랑을 키우게 된다. 하지만, 안은 여전히 죽은 남편에 대한 기억으로 인해 장 루이에게 알 수 없는 혼란함을 느낀다.

A. 주인공 남녀의 사랑에 마주친 큰 장벽은?

스턴트맨으로 일했던 안의 남편 피에르 바루는 영화 촬영장에서 사고로 죽고, 장 루이는 그의 부인이 자살한 아픈 상처가 있다. 그래서 두 사람은 새롭게 사랑을 시작하는 데 망설임이 앞선다.

B. 서로에게 결정적인 확신을 주게 되는 계기는?

@여: 장 루이는 몬테카를로 랠리에서 프랑스 리비에라 해안의 빙판길을 따라 악천후 레이스에서 237대 중 42대만 완주할 수 있었는데, 그중 장 루이의 흰색 머스탱이 포함된 것을 TV에서 본 안은 그에게 “브라보! TV에서 당신을 봤어요. 사랑해요”라는 전보를 보내고, 이를 본 장 루이는 레이스에서 사용한 차를 타고 밤새 달려 그녀를 만나러 간다.

@남: 노르망디 도빌의 해변에서 사랑을 나눈후 과거의 아픈 기억으로 망설이던 안이 혼자 기차를 타고 파리로 떠나자, 장 루이는 자신의 경주용 차를 몰아 파리 기차역으로 가서 먼저 그녀를 기다리며 확신을 주고자 노력한다. 플랫폼에서 그를 발견한 안은 그를 향해 걸어가고 뜨겁게 포옹하면서 사랑을 확인하게 된다.

C. 영화에 나오는 자동차 경주 장면은?

자동차 경주 장면은 1964년 르망 24시이다. 장 루이 역의 트린티냥의 삼촌은 실제 레이서 ‘모리스 트린티냥’였다. 그는 마세라티 티포로 레이스에 참가했고, 11번의 그랑프리 레이스와 1954년 르망 24시에서 우승하기도 했다.

D. 이 영화가 유명한 이유는?

유명한 스윙 풍의 주제가와 함께 프랑스를 대표하는 명작으로 꼽힌다. 당시 29세의 끌로드 를르슈 감독이 각본을 쓰고, 핸디 카메라로 촬영하여 3주 만에 완성한 영화이다. 를르슈 감독은 과거의 상처와 그 상처를 봉합하는 두 남녀의 사랑 이야기를 세피아, 청색의 필터 효과와 흑백과 컬러 교차편집, 그리고 플래시백을 넘나드는 감각적인 영상과 대사 없이 이어지는 기법을 사용해 절제미를 풀어냈고, 이런 독창적인 영상미는 감미로운 음악과 절묘한 화합을 이루게 된다. OST는 프란시스 레이가 작곡하고 출연자의 한 사람인 피에를 바루가 가사를 썼고 바루와 니콜 크로와지르의 듀엣이 사용되었다. 아카데미 최우수 외국어 영화상, 각본상을 받았다.

영화에서 겨울비가 흩뿌리는 도빌에서 밤길을 달려 멀리 떨어진 파리까지 쉬지 않고 차를 몰아 사랑하는 여인을 만나러 가는 남자의 모습에서 사랑의 뜨거운 힘을 공감할 수 있다. 계산적이지 않은 이런 폭풍 같은 에너지가 인간을 움직이게 하는 강한 원동력이 아닌가 생각해본다. 영화의 주제곡”우리 서로의 목소리가 가만히 낮게 노래할 때, 우린 서로 두 사람의 마음을 발견하였지요. 어떤 기회와 같은, 희망과 같은 것을, 우리 서로의 마음은 그것을 믿어요” 에서 사랑의 감미로움과 설렘을 느끼게 한다.

서태호 한경닷컴 칼럼니스트

![[포토] 온누리에 평화를](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.39026779.3.jpg)