정주영회장은 대북 경제협력 사업을 통일로 이어지도록 많은 노력을 한 사람이다. 그 과정에서 그가 이끌었던 현대그룹은 이득을 취하기보다는 투자를 더 많이 했고, 그 투자의 과실을 따먹기 전에 남북교역은 문이 닫혔다. 심지어는 그의 사랑하는 아들 정몽준을 잃었다. 그가 대북 사업을 시작한 동기는 순수했다고 믿는다. 그로 인한 과실은 어쩌면 정주영에게는 부수적인 것으로 생각했을 수도 있다. 지금의 시각으로 다시 정주영의 대북 투자를 보면 경영 측면에서 평가한다면 하지 말았어야 현대그룹에 더 나았을 것이다. 하지만 인간적인 측면에서 보면 온갖 악재에도 불구하고 그는 다시 대북투자를 할 것으로 확신한다. 왜냐하면 그는 고향 ‘아산’을 너무나도 사랑했기 때문에!

해야 할 이유들과 하지 말아야 할 이유들을 꼽아보았다. 남북교역이 잘 되고, 북한 정권이 계속해서 정 회장과 현대그룹에 우호적이라면 하지 않을 이유가 없어 보인다. 게다가 현대그룹은 대북사업에 대한 상당한 독점권을 가지고 있다. 문제는 하지 말아야 할 이유는 단 하나이다. 남북한의 정치인들을 정 회장이 얼마나 믿느냐이다. 대북 사업의 과거사를 보면 정 회장의 현대그룹은 남북한의 정치인들에게 이용당한 면이 꽤 있다. 그들은 아름답게 보이고 싶어 했을지언정, 실속 있고 오래하도록 하는 어려운 일에는 관심이 없었다. 개성공단의 규모가 남한의 경제 규모에 비하여 터무니없이 작을 수밖에 없었던 이유는 바로 정치인들 때문이었다.

1. 할까?

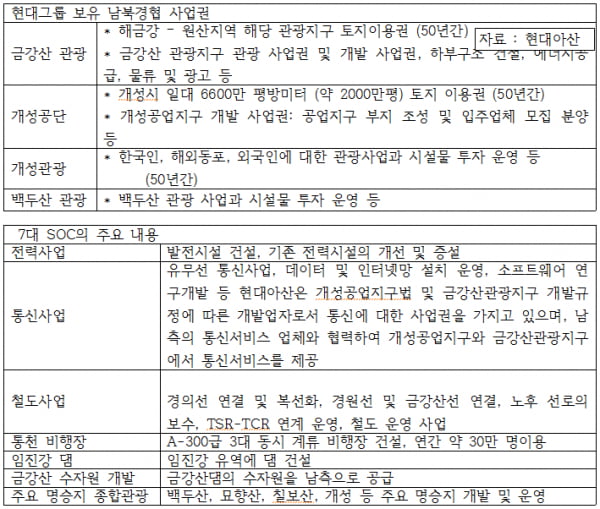

정 회장이 다시 태어나도 남북교역을 추진할 이유들은 많다. 우선 그는 어느 누구보다도 북한의 잠재력을 알아보고 투자를 많이 했다. 정 회장이 소 1,001마리와 트럭을 가지고 방북하는 퍼포먼스를 했을 때에는 온전히 정 회장의 개인 돈으로 실행하였다. 이후 북한을 오가며 많은 노력을 하였고, 마침내 김정일 위원장으로부터 금강산 관광 사업권과 개성공단 개발 독점권을 인정받았다. 그 후 북한 공단 건설 사업에 대한 합의서를 체결하였다. 처음에는 남북공동 개발하는 공단은 개성이 아닌 해주였으나, 정 회장의 요구와 김정일 위원장의 결단으로 남한 시장에 보다 용이하게 접근할 수 있는 개성으로 결정되었다. 그리고 2000년 8월 현대아산은 추가적으로 북한의 기반개발 사업권의 독점을 주 내용으로 하는, ‘경제협력 사업권에 관한 합의서’로 불려지는 7개 SOC (Social Overhead Capital, 사회 간접자본) 사업권을 따냈다. 사상 첫 남북 정상회담이 열리고 2개월 후다. 사업 논의를 위해 정몽헌 현대아산 당시 회장이 김정일 국방위원장을 6월과 8월 2차례 만났다. 현대아산의 협업 파트너는 북한 통일전선부 외곽 조직으로 대외 경제 협력을 담당하는 조선아시아태평양평화위원회였다. 아태위원회로부터 현대아산은 전력사업, 통신사업, 철도사업, 통천비행장, 임진강댐, 금강산 수자원, 명승지 관광사업 등 7개 사업을 최소한 30~50년 이상 운영할 권리를 얻었다. 당시 그 대가로 5억 달러(약 5350억 원)를 지불했다.

2. 다시 투자한다면 어떤 방향일까?

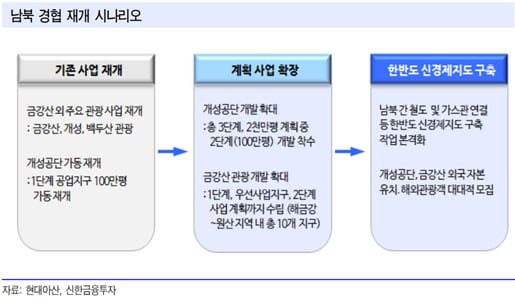

남북경제 협력을 다시 시작한다면 정 회장은 분명 개성공단과 금강산 등 주요 기존 사업들부터 다시 정비해야 한다고 생각할 것이다. 그리고 차차 범위를 넓히며 관광분야에서는 백두산관광, 개성공단 관광으로, 개성공단은 기존의 입주업체를 늘리고 해외 수출에서 북한에서 위탁가공 생산된 제품이 미국이나 유럽에서 한국산으로 인정받도록 할 것이다. 그러면서 개성공단의 기존 계획 규모였던 2,000만평으로 확장하려고 노력할 것이다. 그리고 기존 경협 사업 확장과 철도, 가스관 연결을 통한 한반도 신경제 지도 구축 순으로 전개될 전망이다. 한반도 신경제 지도 구축은 많은 시간이 소요될 부분이다.

그리고 가급적이면 중국이나 미국처럼 외부에 의존하기 보다는, 현대그룹이 주도하는 한국내 자본이나 자원을 조달하여 생산하고, 투자하는 방향으로 잡을 것이다. 그동안 남북이 분단되어 남한은 북한지역의 천연자원을 활용하지 못하였고, 북한은 남한 지역의 식량과 전기 등을 활용하지 못하였다. 이제 남북한의 경제교류가 활발해진다면 남한의 자본으로 북한의 자원을 생산에 투입하여 외부 의존도를 줄여나가야 한다. 한국의 기업이나 경제는 동북아의 정치. 경제 정세, 중동의 정치적 불안정, 중국과 일본의 지정학적 관계로 변동성이 심했다. 그렇기 때문에 새로이 통합되는 남북 경제권의 내실을 충실하게 한다면 기업은 해외 수출보다는 우선 내수부터 염두에 두고 경영을 해도 좋게 된다. 또한 관광사업도 금강산, 개성 및 백두산 지역 등을 개발하여 해외 관광객 유치에 힘을 쓰겠지만, 그렇다고 자연 환경을 인간의 편의대로 개발하기 보다는 자연을 최대한 보존하며 관광자원화해야 한다. 그 것은 환경단체들의 구호보다도 아마 금강산의 통천군 아산마을을 누구보다 사랑하는 정주영회장의 의지가 더 강하게 작용하리라 여겨진다.

홍재화 한경닷컴 칼럼니스트