왼쪽으로 감고 올라가는 칡(葛)

오른쪽으로 휘감는 등나무(藤)

둘이 얽혀 싸우는 것이 '갈등'

숲속 나무들 적당한 사이 둬야

햇빛 받아 광합성하고 잘 자라듯

사람도 아름다운 간격 유지해야

고두현 논설위원

인간 세상에서도 생각이 한쪽으로만 꼬이는 사람끼리 만나면 부딪치게 된다. 갈등이 심해지면 자기뿐만 아니라 이웃과 사회까지 망치고 만다. 칡에 감긴 나무가 햇빛을 제대로 받지 못하고, 등나무 줄기에 목을 졸린 나무가 숨을 쉬기 어려운 것과 같다.

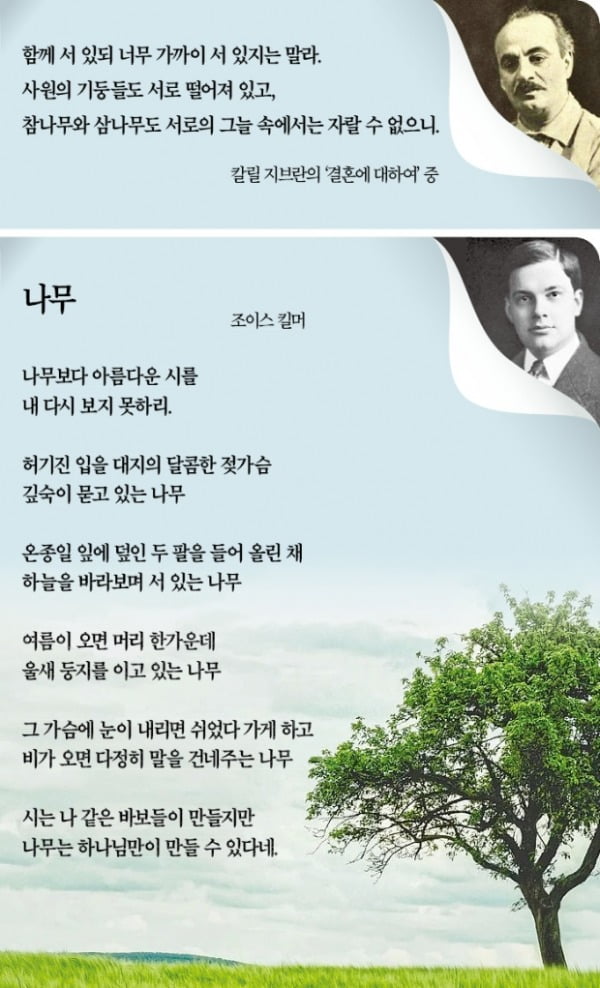

레바논 출신의 미국 시인 칼릴 지브란은 “함께 있되 거리를 두라/ 그래서 하늘 바람이 그대들 사이에서 춤추게 하라”고 조언했다. 이 멋진 말은 ‘결혼에 대하여’라는 시에 나오는 구절이다. 그는 “참나무와 삼나무도 서로의 그늘 속에서는 자랄 수 없으니” 서로 사랑하면서도 “사랑으로 구속하지는 말라”고 했다.

식물 중에서 간격에 가장 예민한 것이 ‘미모사’다. 워낙 민감해서 살짝 건드리기만 해도 양쪽 잎을 접어 버린다. 작은 곤충의 날갯짓을 느껴도 잎을 접고, 해충이 제 몸에 내려앉을라치면 아예 잎자루를 밑으로 툭 떨어뜨린다. 미모사의 사촌쯤 되는 자귀나무도 어두워지면 잎을 자동적으로 모은다.

이들은 밤낮의 변화와 외부 위험을 어떻게 알아챌까. 생물학자들에게 물어봤더니 이들도 몸속에 생물시계를 차고 있다고 한다. 잎 속의 생체시계가 그때그때 관리해 준다니 놀라운 일이다. 식물은 낮밤뿐만 아니라 계절이 바뀌는 것도 구분한다. 그렇지 않으면 혹한과 폭염에 얼거나 말라 죽을 수 있다.

이에 비해 느티나무는 비교적 무던하고 속이 단단한 나무다. 봄바람이 살랑대는 요즈음 연한 햇가지를 슬며시 내밀기 시작한다. 이어 가지의 잎겨드랑이에서 연녹색 꽃을 살살 밀어낸다. 수꽃은 햇가지 아래쪽에 여러 송이로 돋고, 암꽃은 가지 끝에 한 송이만 핀다.

느티나무 꽃은 녹색이다. 꽃잎이 없어 눈에 잘 띄지 않고 향기도 없다. 화려한 꽃을 자랑하는 여느 나무와 다르다. 그 대신 어디서나 잘 자라고 수명이 길어 500년 넘은 노거수가 많다. 다 자랐을 때 높이는 20~35m, 지름이 3m에 이른다.

그 넓은 품으로 사람들에게 휴식까지 제공한다. 쉴 휴(休)자는 사람(人)이 나무(木) 아래에 있는 것을 의미한다. 생육과 번성, 휴식의 경계를 오가며 나무는 나이테를 하나씩 늘려 간다. 그때마다 몸속에 새로운 씨앗을 준비한다.

《나무처럼 생각하기》의 저자인 프랑스 식물학자 자크 타상은 나무의 생명력이 얼마나 놀라운지를 강조하며 씨앗이 잠든 상태에서 수백 년을 보내다가 깨어난 사례를 들려준다. 그에 따르면 1940년 독일의 공습으로 대영박물관에 화재가 났을 때, 147년 전 중국에서 채취한 자귀나무 씨앗이 휴면에서 깨어났다. 사해를 굽어보는 이스라엘의 마사다 요새에서 약 2000년 만에 발견된 대추야자나무의 씨앗이 싹을 틔워낸 적도 있다.

나무의 씨앗은 꽃과 잎, 가지와 열매를 거쳐 다시 땅속으로 돌아간다. 우리가 미처 따라가지 못할 그들만의 비밀스런 순환고리를 통해 생과 사를 거듭하면서…. 미국 시인 조이스 킬머가 “시는 나 같은 바보들이 만들지만/ 나무는 하나님만이 만들 수 있다네”라며 “나무보다 아름다운 시를/ 내 다시 보지 못하리”라고 노래한 뜻을 조금은 알 것 같다.

남녘에서는 벌써 어린 칡 줄기가 나오고 있다. 느티나무 햇가지에도 연녹색 꽃자리가 꿈틀거리기 시작했다.

"봄이 빠르니 식목일 3월로 앞당기자"

나무도 늙는다. 나이가 들수록 탄소 흡수 능력과 산소 배출량이 줄어든다. 심은 지 50년이 넘으면 그때부터 노화 현상이 일어나고 기능이 저하된다.우리나라 산림은 40~50년 전에 집중적으로 조림돼 벌써 노령화 시대를 맞았다. 51년생 이상 산림 면적이 2050년에 70%까지 늘어날 것으로 보인다. 산림청이 ‘숲을 가꾸자’에서 ‘숲을 바꾸자’로 슬로건을 변경한 배경이 여기에 있다.

과거에는 민둥산을 녹화하는 게 급했다면 이젠 값어치 있는 산림자원을 육성해 경제성을 키워야 한다는 목소리가 높다. 식목일을 4월 5일에서 3월로 앞당기자는 얘기도 일리가 있다. 한국갤럽 조사 결과 응답자의 56%가 ‘3월 중으로 식목일 날짜를 변경해야 한다’고 했다.

이유는 ‘3월 기온이 충분히 상승해서’ ‘3월에 심는 것이 나무 성장에 더 적합해서’ 등으로 나타났다. 봄철에 나무를 심어본 경험이 있다는 응답자도 60%에 육박했다. 기상청에 따르면 1961~1980년 우리나라 3월 평균 기온은 약 5도였다. 2014년 이후에는 7~8도로 높아졌다.

얼마 전에는 자연보호중앙연맹이 산림청에 ‘식목일 날짜 3월 변경’ 100만 명 서명을 전달했다. 식목일 날짜 변경 논의가 빨라질 전망이다.

kdh@hankyung.com

![[고두현의 문화살롱] 잡스의 아이디어 원천은 詩와 '생각 산책'](https://img.hankyung.com/photo/202103/07.21340772.3.jpg)

![[고두현의 문화살롱] "인생은 겸손을 배우는 긴 수업시간"](https://img.hankyung.com/photo/202102/07.21340772.3.jpg)