내달 강화된 도로교통법 적용

무면허 운전·헬멧 미착용시

범칙금 물리지만 실효성 의문

자전거도로에서 탈 수 있지만

대부분 보행자·차량 함께 다녀

충돌 위험 높기는 마찬가지

자전거도로 상당수 ‘충돌 위험’

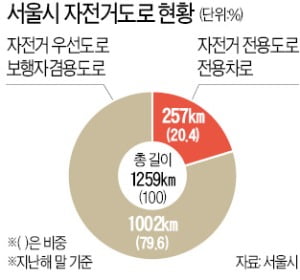

16일 경찰청에 따르면 올해 1분기 총 195건의 개인형 이동수단 관련 교통사고가 발생했다. 전년 동기(89건) 대비 두 배 이상 늘었다. 올해에는 사망자도 3명 나왔다. 같은 기간 서울시의 공유 전동킥보드 수는 4만3517대에서 6만8025대로 50% 이상 늘었다. 작년 12월 시행된 개정 도로교통법에 따라 전동킥보드를 자전거도로에서도 탈 수 있게 됐다. 그전까진 차도 가장자리에서만 탈 수 있었다. 차도에서 전동킥보드를 타면 차량과의 충돌 위험이 크다는 지적에 따라 법이 개정된 것이다. 하지만 전동킥보드 이용자 사이에선 “법이 바뀌어도 달라진 게 없다”는 반응이 나온다. 씽씽·알파카 등 여러 공유킥보드 서비스에 가입했다는 손모씨(28)는 “자전거도로에도 보행자가 많이 걸어 다녀 충돌 위험은 도로와 다르지 않다”며 “차라리 빨리 갈 수 있는 차도로 주행하고 있다”고 말했다.

최근 서울시는 도심부 녹색교통지역을 중심으로 3차선 이상 도로의 가장자리 차선을 전동킥보드, 자전거 등이 다닐 수 있는 지정차로로 운영한다는 방침을 세웠다. 하지만 교통체증을 우려하는 시민들의 반대 목소리도 있어 법 개정이 쉽지 않을 전망이다.

차두원 차두원모빌리티연구소장은 “프랑스 파리 등 유럽의 여러 도시는 전동킥보드와 자전거 등이 다닐 수 있는 도로를 확충하고 있다”며 “국내에서도 킥보드가 급증한 만큼 도로 체계 개편을 적극 검토해야 한다”고 말했다.

헬멧 의무화 실효성도 ‘미지수’

이 같은 안전규정 강화에 대한 업체들의 반응도 미온적이다. 국내 한 공유 전동킥보드 업체 임원은 “킥보드에 헬멧을 비치하는 방식 등도 고려하고 있지만 결정을 내리기는 쉽지 않은 상황”이라며 “코로나19로 위생에 민감한 사람이 늘어 공유 헬멧 착용을 기피할 것으로 본다”고 말했다. 또 다른 전동킥보드 업체 관계자는 “면허 소지, 헬멧 착용 의무화로 인해 전동킥보드 이용을 기피하는 소비자가 늘어날 수도 있다”며 “작년까지만 해도 개인형 이동수단 사용을 장려하던 정부가 태도를 바꿔 규제에 나서니 이용자와 업체들 모두 혼란스러운 상황”이라고 토로했다.

한상진 한국교통연구원 국가교통안전·방재연구센터장은 “전동킥보드 등을 위한 인프라 확충이 지지부진한 데는 질서 있는 사용을 위한 업체의 노력이 부족한 탓도 있다”며 “업체에서 선도적으로 안전한 전동킥보드 운행 문화 정착에 나서야 도로 체계 개편 등 사회적 합의에 속도를 낼 수 있다”고 말했다.

최한종 기자 onebell@hankyung.com