저상차가 뭐길래?…고덕 택배대란 끝나지 않았다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

택배기사 밥그릇 싸움 부추겨

◆소득 30% 나오는 집하…저상차로는 못해

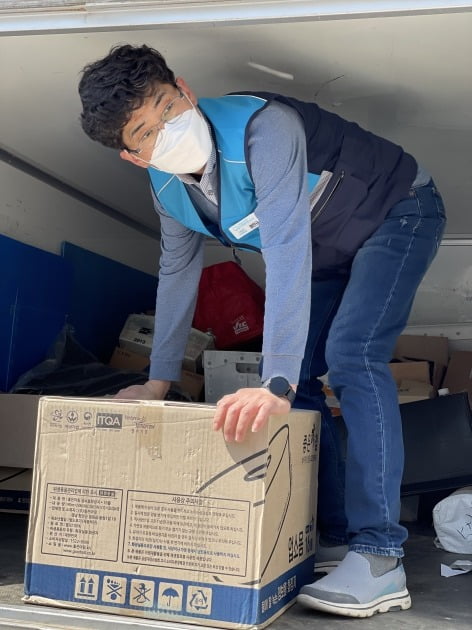

18일 관련 업계에 따르면 화물칸 천장 높이(127cm)가 낮은 저상 택배차를 이용하면 택배기사 수익의 30% 가량을 차지하는 집하 작업을 할 수 없는 것으로 파악됐다. 소득의 상당 부분을 포기하는 경우가 발생하는 것이다. 택배 기사의 수익은 ‘배송’과 ‘집하’, 두 가지 작업에서 나온다. 집하는 각 업체에서 고객에게 보내는 물건을 수거하는 작업이다. 배송은 이렇게 집하처에 모인 물건을 각 가구에 배달하는 일이다.무거운 물건을 한꺼번에 많이 수거하는 집하 업무 특성상 화물실 높이가 낮은 저상차로는 집하를 할 수 없다. 김포에서 택배기사로 일하는 A씨는 “15~20kg짜리 쌀포대를 하루 3톤씩 차에 차곡차곡 쌓고 내려야 하는데, 저상차 안에서 허리를 굽히고 할 수 있는 일이 아니다”라고 설명했다.

배송과 집하에서 나오는 소득 비중은 기사 개인마다 천차만별이지만, CJ대한통운이 기사들에게 지급하는 수수료를 기준으로 보면 택배 기사 소득에서 70%는 배송, 30%는 집하가 차지한다. A씨는 “나는 집하 비중이 40%인데, 저상차로 바꾸면 이 소득을 모두 포기해야 하는 셈”이라고 말했다.

집하 업무를 포기할 수 없는 기사는 ‘울며 겨자 먹기’로 일반 탑차를 유지해야 한다. 고덕동 A아파트와 같은 곳에서는 아파트 입구에서부터 손수레로 끌어 배송해야 하는 것이다. 택배사 중 가장 물량이 많은 CJ대한통운의 경우 해당 아파트에 배송하는 기사 7명 중 3명이 일반 탑차를 유지하고 있다. 택배노조는 “손수레로 배송하면 노동 시간이 3배 늘어난다”며 “더 많은 택배기사가 과로사 위험에 노출되는 것”이라고 지적했다.

◆‘노른자 구역’ 빼앗기기도

대단지 아파트와 같은 ‘노른자 구역’을 빼앗기는 기사도 생긴다. 대리점이 임의로 기사들의 구역을 조정하는 경우다. 저상차로 바꾼 기사는 대단지 아파트로 배송을 보내고, 일반 탑차를 유지하는 기사는 대단지 배송에서 제외하는 식이다.문제는 고덕 A아파트와 같은 대단지 아파트가 ‘노른자 구역’이라는 것이다. 5000세대에 달할 정도로 많은 가구가 밀집돼있어 적게 이동하면서도 많은 물량을 배송할 수 있기 때문이다. 긴 복도를 걸어서 오가야 하는 복도식 아파트와 달리, 엘리베이터를 타고 각 층마다 빠르게 배송할 수 있다. 상대적으로 소득 수준이 높아 한 가구에서 시키는 택배 개수도 임대 아파트보다 많다. 택배기사 A씨는 “대리점 안 불평등이 생기는 것”이라며 “신도시나 신축 아파트는 전부 저상차만 받으니 일반탑차 기사는 엘리베이터가 없는 빌라 등 힘든 구역만 맡게 된다”고 설명했다.

구역에 들어가기 위해 낸 권리금을 생각하면 택배기사들은 이 구역을 포기하기 더 어렵다. 14년 간 택배기사로 일한 서모씨(40)는 “그 구역에서 얻을 수 있는 3개월 치 소득을 일종의 권리금으로 지급하고 택배 기사 자리를 얻는다”며 “물량이 많은 대단지 아파트면 구역에 들어갈 때 권리금도 더 많이 지급해야 한다”고 설명했다.

◆“대리점 눈치 보는데 자율적?”

택배사측은 개인사업자인 택배기사들이 자율적으로 차종을 결정한다고 설명했다. 한 택배사 관계자는 “자신이 대단지 배송을 많이 하면 아파트가 요구하는 바에 타협해 저상차로 바꾸기도 하고, 집하 물량을 포기할 수 없으면 손수레로 배송하더라도 일반 탑차를 유지하는 것”이라며 “본사는 개입하지 않고 각 지역의 대리점과 기사들이 합의한 결과”라고 설명했다.택배기사들은 재계약을 위해 대리점 눈치를 볼 수밖에 없다는 입장이다. 수도권에서 5년 간 택배기사로 일한 B씨는 “기사들은 2년마다 대리점과 새로 계약해야 하니 눈치 봐야 한다”며 “대리점장이 누구는 저상차로 개조하고 누구는 탑차 유지해 힘든 지역 가라고 하면 듣는 수 밖에 없다”고 호소했다.

택배 대란은 고덕 A아파트만의 문제가 아니다. 택배노조가 택배기사 234명을 대상으로 설문 조사한 결과 택배차의 지상 출입을 막는 아파트는 전국적으로 179곳에 달했다. 이번에 논란이 된 고덕 A아파트 건너편의 B아파트는 지난해 6월부터 택배차를 막았고, 인근 C아파트 역시 입주자대표회의가 구성되는 대로 택배차 진입을 금지할 계획이다. 2018년에 택배 대란이 일어났던 경기도 남양주시 다산 신도시는 신도시 안의 아파트 전체가 여전히 택배차 출입을 금지하고 있다.

다산 신도시 사건 이후 국토교통부는 2019년 1월부터 지상공원형 아파트에 한해 지하주차장 높이를 2.7m 이상으로 높일 것을 의무화했다. 고덕동의 A아파트는 2016년부터 건설을 시작해 바뀐 규칙을 적용받지 않았다.

최예린 기자 rambutan@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)