"공공장소·길거리 음주, 이대로 둘건가"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

최근 한강 의대생 사건 계기로

음주문화 개선 목소리 높아

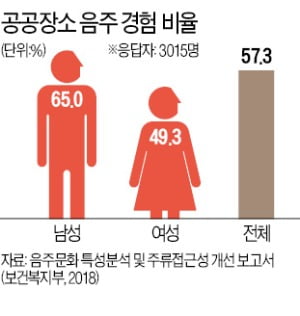

성인 60%, 공공장소 음주 경험

4대범죄 32% 취한 상태서 발생

"길거리 음주, 시한폭탄 같아"

美 뉴욕은 걸리면 징역형

한국은 과태료 10만원 그쳐

음주문화 개선 목소리 높아

성인 60%, 공공장소 음주 경험

4대범죄 32% 취한 상태서 발생

"길거리 음주, 시한폭탄 같아"

美 뉴욕은 걸리면 징역형

한국은 과태료 10만원 그쳐

한강공원이 예상 밖의 ‘안전 사각지대’임이 드러난 것은 뼈아픈 점으로 지적된다. 한강에는 총 1320대의 CCTV가 있지만, 대부분 나들목이나 승강기 주변에 설치돼 있다. 10여 곳의 한강공원 내에 설치된 CCTV는 163대에 불과하다. 오세훈 서울시장이 “CCTV·신호등·가로등 등의 기능을 한데 묶은 ‘스마트폴’ 표준모델을 마련해 이달 내로 운영지침을 시행하겠다”고 밝힌 것도 이런 이유에서다.

길거리 음주 관대한 한국

손애리 삼육대 보건관리학과 교수의 2018년 연구에 따르면 공공장소에서의 음주는 성인 10명 중 6명이 경험이 있을 정도로 일반화돼 있다. 하지만 그로 인한 폐해는 간단하지 않다.

보건복지부가 낸 ‘음주문화 특성분석 및 주류접근성 개선 보고서’에서 응답자의 98.3%는 “공공장소에서 타인의 음주로 인해 한 가지 이상 피해를 입었다”고 답했다. “소란과 고성방가로 피해를 입었다”는 사람이 83.1%로 가장 많았고, 공공장소에서 술에 취한 사람에게 욕설을 듣거나 시비가 붙은 사람도 46.2%에 달했다.

주취(술에 취한 상태) 범죄 발생 빈도도 높다. 대검찰청에 따르면 2019년 기준 살인·강도·방화·강간 등 4대 강력범죄자 중 32.2%는 주취자다. 방화 사건은 36.8%가 주취자에 의해 발생했다. “공공장소 음주가 주취 범죄로 이어질 공산이 크다”는 게 전문가들 지적이다.

그럼에도 불구하고 공공장소 음주를 막는 법적 근거는 거의 없다. 지금은 음주 소란에 대해서만 경범죄처벌법에 따라 과태료 10만원을 부과하고 있다. 음주 행위 자체를 금지하기보다 음주 후 발생하는 사고를 처벌하는 데 초점이 맞춰져 있는 것이다.

서울시는 ‘건전한 음주문화 조성에 관한 조례’를 만들어 2018년 4월부터 서울숲 등 22곳을 ‘음주청정지역’으로 정했다. 조례에 따라 주정 등으로 주변 사람들에게 불쾌감을 주는 행위를 하면 과태료 7만원을 부과할 수 있지만 그동안 과태료 처분을 받은 사람은 없다.

공공장소 금주구역 지정 ‘혼선’

이 같은 한계를 보완하기 위해 지난해 말 국회는 지방자치단체에 금주구역 지정 권한을 부여하는 내용의 국민건강증진법 개정안을 통과시켰다. 이에 따라 다음달 30일부터 각 지자체는 공공장소에 금주구역을 지정할 수 있다.하지만 “법의 실효성은 여전히 의문스럽다”는 지적이 많다. 금주구역에서 술을 마시다 적발되더라도 최대 과태료가 10만원에 불과하기 때문이다. 법 시행이 두 달도 채 안 남았지만 일선 지자체는 금주구역 지정에 혼선을 빚고 있다. 서울시 관계자는 “복지부에서 세부 지침이 내려오지 않아 어느 장소를 금주구역으로 지정할지 정하지 못했다”고 털어놨다.

공공장소 음주에 관한 한국의 법과 제도는 해외에 비해 느슨한 실정이다. 복지부에 따르면 미국 뉴욕주는 공공장소에서 개봉한 술병을 들고만 있어도 벌금 1000달러(약 112만원)나 6개월 이하 징역형에 처한다.

호주는 공공장소에서 취해 난동을 부리는 사람에게 최고 590호주달러(약 51만원)의 벌금을 부과한다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 금주 정책을 시행하는 168개국 중 거리나 공원에서 음주를 제한하는 나라는 총 102개국에 달한다. 손애리 교수는 “공공장소 음주는 다른 사람에게 2차 피해를 줄 수 있고, 음주 행태가 청소년에게도 쉽게 노출돼 폐해가 크다”며 “특정 시간대에는 음주를 금지하는 등 단계적 규제를 통해 주취 범죄와 사고를 막아야 한다”고 말했다.

이와 관련해 복지부 관계자는 “금주구역 운영에 대한 표준안이 필요하다는 지자체 의견이 있어 가이드라인을 마련하기 위해 연구 중”이라고 밝혔다.

양길성/최한종 기자 vertigo@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)