주용석 워싱턴 특파원

10% 이상 오른 곳 수두룩

부르는 게 값...'호가 경쟁'도

저금리 타고 美 집값 급등

신규주택, 33년만에 최대 상승

백악관 "부동산 시장 예의주시"

미국 버지니아주 매클레인의 방 3개짜리 타운하우스에 2년간 살던 주재원 A씨는 얼마 전 집 계약을 1년 더 연장하려고 집주인에게 연락했다. 집주인은 월세를 4200달러에서 4550달러로 올려달라고 했다. 게다가 계약기간 연장도 6개월밖에 못해주겠다고 했다. 집값이 뛰어 집을 팔기로 했다는 이유에서다. A씨는 어쩔 수 없이 집을 옮겨야 했다. 그는 “이사를 나오자마자 집이 팔렸는데 부동산 정보 사이트에서 추정한 그 집의 현재 월세 시세는 4800달러”라며 “이제 기업 임원급 아니면 이런 데서 못 살 것 같다”고 했다.

한국 주재원들이 많이 사는 매클레인, 랭글리, 폴스처치, 비엔나 등 학군 좋고 워싱턴DC와 가까운 북버지니아 지역에서 월세 구하기가 예전과 비교하기 힘들 만큼 어려워졌다. 일단 시장에 나와 있는 월세 물건 자체가 적은 데다 웬만한 집들은 월세가 많이 올랐기 때문이다.

부동산 정보업체 질로우를 보면 이 일대에선 월세가 1년 만에 10% 이상 상승한 곳이 수두룩하다. 2년 전 월세 3325달러에 시장에 나온 폴스처치의 방 3개, 화장실 3개, 연면적 2280제곱피트짜리 타운하우스의 경우 지금은 기존보다 20% 급등한 월세 4000달러에 매물이 나와 있다.

매클레인에 있는 방 3개, 화장실 2개, 연면적 1560제곱피트 아파트는 2018년 11월엔 월세가 2800달러였지만 지금 집 주인이 내놓은 시세는 25% 오른 3500달러다. 한 집주인은 작년 3월 2400달러에 내놨던 비엔나 지역의 방 3개, 1900제곱피트 규모의 타운하우스를 지금은 14.5% 높은 2750달러에 내놨다.

한 부동산 중개업자는 기자에게 “3년 전엔 월세 4000달러였는데 지금 5700달러에 나온 집도 있다”며 “가격이 너무 뛰어서 집주인에게 ‘4700달러를 잘못 쓴 것 아니냐’고 물어봤을 정도”라고 했다.

상황이 이렇다 보니 괜찮은 집이 나오면 한국 주재원들끼리 경쟁이 붙기도 한다. 한 주재원은 “한국 주재원 두 명이 같은 집을 두고 원래 집주인이 내놓은 가격에 서로 웃돈을 얹어주겠다며 ‘호가 경쟁’을 벌인 적도 있다”고 말했다. 또 다른 주재원은 “집주인에 따라 재계약 때 월세를 2~3%만 올리거나 동결해주기도 하지만 이는 정말 운이 좋은 경우”라고 했다.

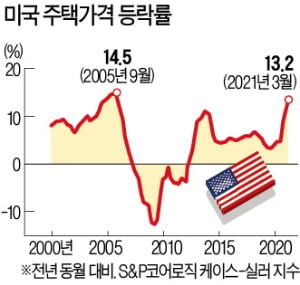

이 일대 월세난은 저금리와 원자재값 상승, 풍부한 시중 유동성으로 미국 전역에서 집값이 오름세를 보이는 데다 코로나19 이후 쾌적한 교외 주택 수요가 높아진 영향이 크다. 여기에 집값과 월세가 상승 추세를 보이면서 집주인들이 월세를 내놓을 때 ‘일단 높게 부르고 보자’는 심리가 강해졌다.

미 상무부가 발표한 4월 신규 주택 판매가격(중간가격 기준)도 37만2400달러로 1년 전보다 20.1% 올라 1988년 이후 33년 만에 최고 상승률을 기록했다.

미 부동산중개인협회에 따르면 지난 3월 말 기준 시장에 나와 있는 주택 매물은 107만 가구로 1년 전보다 28% 적다. 매물이 나오자마자 빠르게 소진되기 때문으로 분석된다. 월스트리트저널은 최근 “제한된 주택 재고와 강력한 수요로 집값이 떨어질 조짐이 거의 보이지 않는다”고 전했다.

백악관도 주택 가격 상승을 예의주시하고 있다. 젠 사키 백악관 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “현재 집값 상승은 주택 비용과 주택시장 접근성에 대한 우려를 높이고 있다”며 행정부가 주택시장을 모니터링하고 있다고 말했다.

![[속보] 英, 기준금리 연 4.5%로 0.25%p 인하](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39416340.3.jpg)

![[속보] 트럼프 "미국, 가자지구 개발에 전 세계 팀과 협력"](https://img.hankyung.com/photo/202502/ZA.39419619.3.jpg)

![[속보] 트럼프 "가자지구 신중히 재건 시작…가장 위대한 개발 될 것"](https://img.hankyung.com/photo/202502/ZA.39411430.3.jpg)