황당한 산림청…'탄소청'인가 '벌목청'인가 [여기는 논설실]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

![황당한 산림청…'탄소청'인가 '벌목청'인가 [여기는 논설실]](https://img.hankyung.com/photo/202105/ZK.26370678.1.jpg)

논란이 커지고 환경부가 제동을 걸면서 일단 산림청의 벌목 계획은 원점서 재검토하는 것으로 가닥을 잡아가고 있다. 산림청의 벌목 계획을 두고 벌어진 논란의 핵심중 하나는 오래된 나무의 탄소 흡수력이 정말 떨어지는가 하는 것이다. 일부 연구에서는 그런 결론이 나오기도 했지만 수종이나 연령 기후에 따다 제 각각이며 확정할 수 없다는 주장도 만만치 않다.

결국 탄소 흡수력이 떨어진다며 고목이 저장했던 엄청난 양의 탄소 대부분을 공기중에 배출해버리고 탄소 흡수력이 뛰어난 어린 나무 여러 그루를 심겠다는 게 산림청의 계획이었던 셈이다. 엄청 큰 저수지가 거의 다 차서 추가로 물 저장이 어려우니 큰 저수지를 허물고 새로 물을 저장할 여력이 큰 작은 저수지 여러개를 건설하겠다는 것과 다를 바 없다. 큰 저수지에서 흘러나온 물이 어디로 가든 상관하지 않고 말이다.

산림청 계획에서 짚고 넘어가야 할 또 다른 중요한 부분은 벌목과 식재의 기준을 오직 탄소저장 능력으로만 판단하고 있다는 것이다. 하지만 나무를 단순히 목재나 탄소 저장용으로만 바라보는 것은 참으로 구시대적이고 전근대적인 사고다. 전 세계가 환경보호의 중요성과 숲의 중요성에 대해 그토록 강조하는 것은 나무가 생태계에 미치는 복합적이면서도 다양한 역할 때문이다.

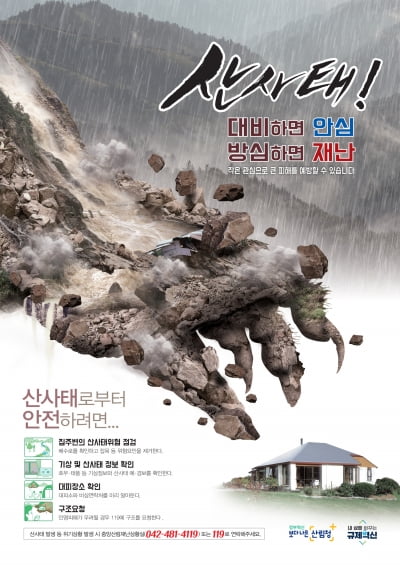

멸종위기 동물이 전 세계에서 급속히 늘어나는 이유도 무분별한 벌목과 숲의 파괴로 이들의 서식지가 없어졌기 때문이며 생태계 연결고리에서 다수의 동식물이 사라지게 되면 그 영향은 결국 인간에게로 돌아온다는 걸 온 세계가 경험하고 있다. 나무가 사라진 자리에는 홍수와 산사태로 흙 속의 영양분이 소실되고 생물이 살기 어려운 황량한 땅이 돼버린다. 수십년된 고목이 만들어 놓은 이런 생태계를 다수의 어린 나무가 단 시간내에 대체할 수 없음은 물론이다.

이같은 얘기는 이제 거의 상식이다. 코스타리카 같은 나라는 한 때 벌목으로 국토 대부분의 숲이 사라졌으나 그 결과가 엄청난 재앙으로 돌아온다는 것을 깨달은 정부가 정치력을 발휘, 지난 수십년간 숲 보존 노력을 기울인 결과 국토의 절반 이상이 다시 원시림을 회복했다. 사라졌거나 멸종위기종이 대거 돌아왔고 전 세계에서 단위 면적당 가장 많은 수의 생물 다양성을 보유한 국가가 됐고 지금은 에코 투어리즘의 대표 국가로 국가 경제에도 막대한 기여를 하고 있다.

사람이 거주하는 지역은 어쩔 수 없다고 하더라도 산지로 되어 나무가 자라고 있는 숲을 단지 탄소 흡수력이 떨어진다는 이유만으로 고목을 베어버리고 어린 나무를 다수 심겠다는 발상은 어떻게 생각해도 참으로 이해하기 어렵다.

김선태 논설위원

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)