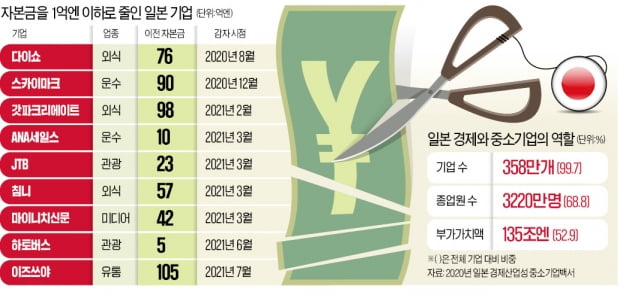

역성장 감내하며 몸집 줄여

JTB·하토버스·마이니치신문 등

자본금 1억엔 아래로 자진 축소

세금 혜택 받아 재무개선 노려

코로나 대응 고육책이라지만

中企 지원제도 악용 비판도

도쿄 시내 투어버스의 대명사로 한국에도 널리 알려진 하토버스는 지난 24일 주주총회를 열고 오는 6월 30일자로 자본금을 4억5000만엔에서 1억엔으로 줄이는 감자를 결정했다. 규슈지역의 상장 백화점 기업인 이즈쓰야는 7월 1일부터 105억엔인 자본금을 1억엔으로 줄이기로 했다.

일본 주요 일간지인 마이니치신문과 중형 항공사 스카이마크, 회전초밥 체인 갓파크리에이트, 이자카야 프랜차이즈 다이쇼 등 대기업들도 100억엔 안팎이던 자본금을 1억엔으로 줄여 중소기업이 되는 길을 선택했다.

대기업들이 중소기업으로 전환하는 가장 큰 이유는 절세 때문이라는 게 전문가들의 분석이다. 코로나19로 악화된 재무구조 부담을 조금이라도 덜어보겠다는 것이다. 감자를 결정한 기업 대부분이 코로나19의 타격을 크게 받은 항공, 여행, 외식 등 관련 업종이다. JTB는 지난해 창사 이후 최대 규모인 1052억엔의 손실을 냈다. 가게야마 히데오 이즈쓰야 사장은 기자회견을 통해 “자본금을 줄여 누적된 손실을 해소하는 한편 세제상 우대도 받을 수 있다”고 설명했다.

일본 세법은 자본금이 1억엔 이하인 기업을 중소기업으로 분류한다. 중소기업은 사업 규모가 클수록 늘어나는 법인사업세 외형표준과세를 내지 않아도 된다. 외형표준과세는 1990년대 초반 거품경제 붕괴로 법인세 수입이 줄어들자 일본 정부가 세수 기반을 확보하기 위해 2004년 도입한 과세제도다.

이 법에 따라 대기업은 적자를 내더라도 직원 급여와 빌딩 임차료 등의 규모에 따라 세금을 내야 한다. 실적이 흑자전환한 경우 지난해 손실 일부를 올해 순이익에 합산해 법인세를 줄이는 혜택(결손금 이연공제)도 중소기업이 더 많이 활용할 수 있다. 하토버스와 다이쇼 등 외식업체들은 자본금을 줄여서 당장 급한 운영자금으로 활용하겠다는 계획을 밝히기도 했다.

자본금은 회사를 창업할 때 준비한 종잣돈이다. 창업 후에는 계속해서 이익을 내거나 주주들을 대상으로 증자를 시행해 자본금을 늘릴 수 있다. 기업 환경이 보수적인 일본은 전통적으로 자본금 규모를 회사의 격(格)이나 신용도와 동일시하는 풍조가 강했다. 전자기업 샤프가 2015년 경영정상화를 위한 감자를 발표했다가 ‘일본 대표기업이 중소기업 흉내를 내느냐’는 거센 비판을 받고 이를 철회한 적도 있다. 금융회사들이 자본금이 적은 회사를 믿을 수 없는 회사로 여겨 대출을 꺼리는 관행도 여전하다.

상장사의 감자는 경영 파탄으로 재무구조를 개선하기 위한 경우가 아니라면 더더욱 드물었다. 주주총회에서 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 하는데, 투자기업이 중소기업으로 전락하는 것을 반기는 투자자는 없기 때문이다.

하지만 최근엔 하토버스와 이즈쓰야 같은 상장 대기업의 감자가 잇따르고 있다. 민간 신용평가사인 데이코쿠데이터뱅크에 따르면 지난해 자본금을 1억엔 이하로 줄인 상장기업은 55곳으로 1년 전의 29곳보다 2배 가까이 늘었다.

전문가들은 ‘중소기업 전락’을 선택하는 대기업이 증가하는 것은 코로나19 이후 일본 기업들의 체감경기가 얼마나 악화했는지를 단적으로 보여주는 사례라고 했다. 어차피 실적이 나빠지면 금융회사로부터 대출을 받기 어려워지기 때문에 체면보다 생존을 택하는 경영자가 늘어났다는 것이다.

회사의 격이 떨어지는 것을 감수하면서까지 중소기업으로 전환하는 대기업을 바라보는 시선이 곱지만은 않다. 중소기업을 육성하기 위해 마련한 제도의 본래 취지를 왜곡시킨다는 것이다.

■ 벤자민 버튼 증후군

일본에서 코로나19 사태 이후 대기업이 스스로 자본금을 줄여 중소기업으로 전환하는 현상을 말한다. 영화 ‘벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다’에서 노인으로 태어나 나이를 거꾸로 먹으면서 결국 유아로 사망하는 주인공의 이름을 딴 표현이다. 자본금 1억엔 이하인 기업을 중소기업으로 분류해 각종 세금 혜택을 주는 일본 세법을 활용한 기업의 절세 전략이다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com

![매출 13조인데 中企?…체통보다 생존 택한 日 대기업들 [정영효의 일본산업 분석]](https://img.hankyung.com/photo/202105/01.26492456.3.jpg)