아류작 이어졌지만…화제성 '글쎄'

'미스트롯2' TOP7 뭉친 '내딸하자'

첫 회 시청률이 최고 기록 '굴욕'

TV조선 '미스터트롯'으로 정점에 달했던 트로트 광풍이 이전만 못하다는 평이다. '미스트롯2' TOP7이 뭉친 '내딸하자' 시청률이 첫 방송 시청률 10.0%(닐슨코리아, 유료플랫폼 전국 가구 기준)를 기록한 후 하락세가 이어지면서 7%때까지 주저앉았다. '미스터트롯'의 성공 이후 우후죽순처럼 등장했던 트로트 프로그램 역시 시청률도, 화제성도 잡지 못하고 있다는 평이다.

시청률 보증수표, 트로트

'미스터트롯'의 등장은 다른 방송사들에게 위협이자 기회였다. 첫 방송 시청률 12.5%로 시작한 '미스터트롯'은 경쟁이 치열해지면서 마지막 방송 시청률은 35.7%를 기록했다. 마지막 방송에 집계 오류로 최종 순위를 발표하지 못하는 역대급 방송사고가 났지만, 특별 생방송을 편성하지 동시간대 시청률 1위를 기록하며 높은 관심을 입증했다. 종편 10년 역사상 전무후무한 기록이다.

이후 '미스터트롯' 진을 차지한 임영웅을 비롯해 '미스터트롯' 출신들이 출연만 해도 시청률이 수직 상승하는 마법이 펼쳐졌다. '미스터트롯' 멤버들을 그대로 데려와 만든 TV조선 '뽕숭아학당', '사랑의 콜센타' 역시 화제성과 시청률을 모두 잡으며 단숨에 수요일과 목요일 심야 예능 1인자로 자리매김했다.

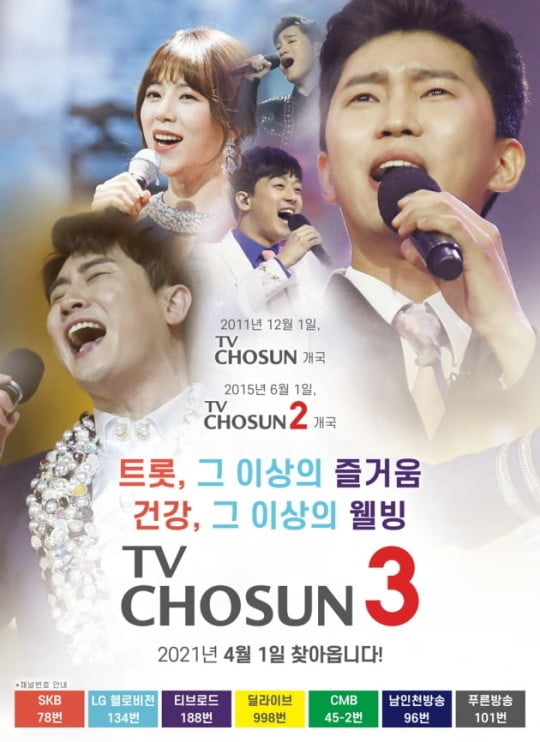

TV조선3는 '트로트, 그 이상의 즐거움! 건강, 그 이상의 웰빙'이라는 슬로건 아래 4060세대 이상의 시청자를 주 타깃으로 설정했다. TV조선 측은 채널 출범에 앞서 다양한 트로트 관련 콘텐츠를 특별판으로 제작해 주요 프라임 시간대에 집중 배치하고, 트로트 기반 오리지널 프로그램 제작 등으로 그 영역을 확대해 나간다는 계획을 전했다.

'미스트롯2' 우승자 누구죠?

'미스트롯' 송가인, '미스터트롯' 임영웅까지 메가 히트 하면서 '미스트롯2'는 시작부터 큰 관심을 모았다. 하지만 28.6%로 방송을 시작한 후 12회로 마무리될 때까지 32.9%까지 오르는 데 그쳤다. 다른 예능 프로그램에 비해서 돋보이는 수치지만, '미스터트롯'의 흥행을 기억하는 사람들에게는 "이전만 못하다"는 반응이 나왔다.

베끼고, 그 나물에 그 밥…"피로하다, 피로해"

고만고만한 트로트 프로그램이 범람하면서 시청자들의 피로감이 커졌고, 이로 인해 더이상 임영웅과 같은 스타가 나오지 않는다는 것도 문제를 키우고 있다는 지적이다.

TV조선은 올해 1월 MBN이 '미스트롯', '미스터트롯' 등의 프로그램 포맷을 도용해 '보이스퀸', '보이스트롯' 등을 방송했고, 현재는 '사랑의 콜센타'를 도용한 '트롯파이터'를 방송하고 있다"면서 손해배상 청구 소송을 제기했다.

당시 TV조선 측은 "이 소송은 단순한 시청률 경쟁을 위한 원조 전쟁이 아니라, 방송가에서 그동안 비일비재하게 일어났던 경계심 없는 마구잡이 포맷 베끼기에 경종을 울리기 위함"이라고 밝혔고, MBN 측은 "해당 프로그램은 TV조선 트로트 관련 프로그램들과 전혀 무관하다"고 반박했다.

하지만 TV조선과 MBN 뿐 아니라 트로트 관련 예능 프로그램을 선보이지 않는 방송사는 손에 꼽을 정도다. KBS와 MBC, SBS 등 지상파는 트로트를 전면에 내세우거나, 트로트 스타를 예능 프로그램에 빼놓지 않고 등장시키고 있다.

상황이 이렇다보니 "트로트의 전성기가 이제 끝난게 아니냐"는 반응도 나오고 있다. 장르가 사랑받고, 지속적인 지지를 받기 위해선 새로운 스타가 발굴돼야 하지만 '미스터트롯' 출신을 잇는 스타 발굴 역시 정체 상태다.

익명을 요구한 예능 관계자는 "하나가 히트하면 다른 곳에서 따라하는 '쏠림' 현상이 이번처럼 두드러진 적이 없었다"며 "먹고 살기 바빠진 제작진과 채널 의사결정권자들의 품의 상실로 상도덕까지 땅에 떨어지면서 똑같은 프로그램들이 방송사마다 이름만 바꿔 나오고 있는 상태니 시청자들의 외면은 당연한 수순"이라고 꼬집었다.

김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com

![알페스 논란 비웃는 BL 시장…"해외에서도 잘나가요" [연예 마켓+]](https://img.hankyung.com/photo/202105/01.26480788.3.jpg)

![[연예 마켓+] CJ ENM 뛰어 넘는 스튜디오 드래곤? "K-드라마 파워"](https://img.hankyung.com/photo/202105/01.26352348.3.jpg)

![[연예 마켓+] 영화 투자배급사 NEW? 드라마 제작사 NEW!](https://img.hankyung.com/photo/202104/01.26146973.3.jpg)