▲ 인종차별주의자와 대화하는 법 = 애덤 러더포드 지음. 황근하 옮김.

흑인은 달리기를 잘하고 리듬감이 좋다.

유대인은 돈 버는 재주가 비상하다.

동아시아인은 수학에 강하다.

이런 생각의 근거는 '인종'이라는 분류로 너무나 보편화해 있어 일일이 자각하기도 어렵다.

하지만 그 독성은 매우 강력하다.

유전학자이자 과학저술가인 저자는 인종이라는 기준이 '차이', 나아가 '차별'의 근거가 된다고 믿는 사람들에게 최첨단 유전학을 토대로 한 진실을 전달한다.

저자는 피부색 또는 유전자가 겉으로 드러난 형태인 '표현성(phenotype)'으로 나누는 인종 구분이 얼마나 모호하고 비과학적인지 다양한 자료와 예시를 통해 밝혀준다.

저자는 현대 유전학에 식민주의와 백일 우월주의라는 과거가 얽혀 있으며, 따라서 과학적 인종차별주의, 우생학, 최악의 잔혹 행위들과 연관된 과거의 이론들은 21세기 첨단 과학으로 다시 살펴봐야 한다고 역설한다.

그런 자각과 지식이 인종차별주의자들의 공격과 비난을 이겨내는 힘이 돼줄 것이기 때문이라며 이렇게 설파한다.

"개인들 간에, 그리고 집단들 간에 존재한다고 가정된 차이점들은 우리의 짧은 역사상 가장 잔인한 행위들을 정당화하는 데 쓰였다.

학습된 편견은 더 극심한 편견을 부추기고, 단언컨대 이것은 계속될 것이다.

우리가 생물학적 다양성이라는 현실을 탐구하고 연구하는 것은 그것을 이해하고 그것의 악영향을 약화하기 위해서다.

"

삼인. 220쪽. 1만5천원.

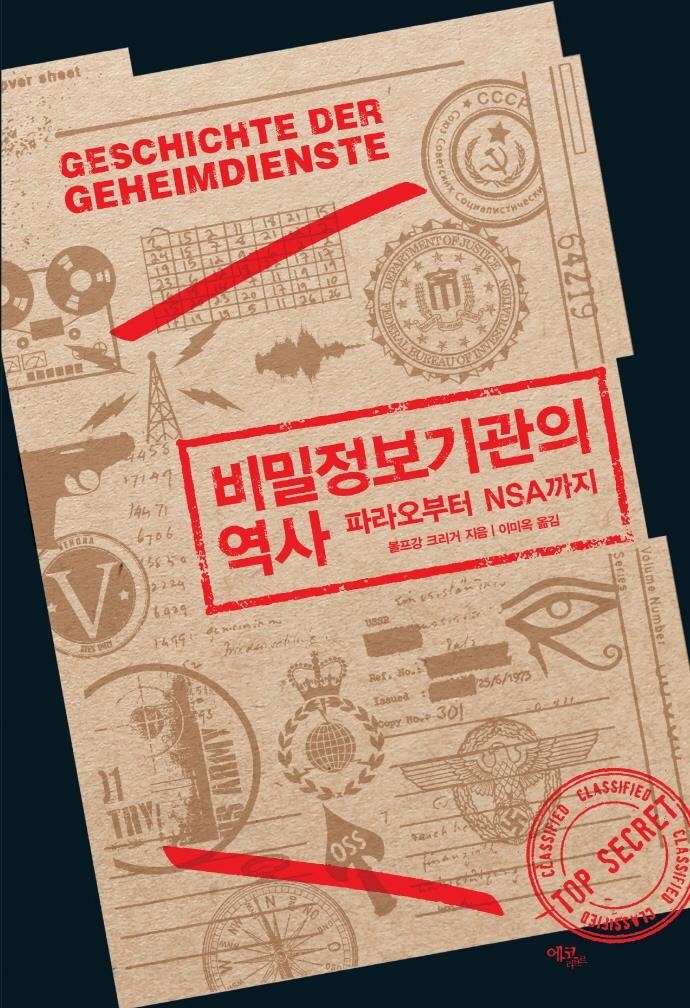

정보기관은 모든 나라에 존재하고, 오로지 국가의 이익을 위해 복무한다.

그 역사 또한 유구해 고대 이집트와 마케도니아의 알렉산더 대왕까지 거슬러 올라간다.

알렉산더 대왕 시대의 군사 첩자와 오늘날처럼 인공위성과 컴퓨터를 이용하는 정보원이 똑같지는 않다.

하지만 정치의 기본 원칙은 물론 심지어 군대의 기본 원칙도 예나 지금이나 거의 비슷하다.

이런 정보기관에 대한 우리의 생각은 이중적이다.

잠재적 적의 동태를 파악해 우리를 지켜준다는 인식과 함께 도청과 감청으로 민간인 사찰 등의 불법을 자행한다는 의심의 눈초리를 거두지 않는다.

독일 역사가인 저자는 비밀리에 행해지는 첩보 활동과 고대부터 현대에 이르기까지 첩보기관의 장구한 역사를 조망한다.

특히 스파이 역사에 등장하는 유명한 이름이나 부수적 사건보다 비밀 정보 활동이 역사에서 어떻게 이해됐는지 파헤친다.

이 책의 부제는 '파라오부터 NSA(미국국가안전보장국)'이다.

에코리브르. 504쪽. 2만5천원.

올해로 북한과 중국이 '조중 우호협력 및 상호원조조약'을 체결한 지 60주년을 맞았다.

미중 관계가 날로 악화하고 있는 상황에서 북중 관계에 대한 냉철한 직시와 객관적 접근법의 필요성이 대두됐다.

책은 중화인민공화국 건국 이후부터 오늘날까지 중국과 북한 사이에서 전개돼온 정책 결정과 대응이 국제체제적으로 어떤 배경에서 비롯됐고, 양자 관계는 어떤 긴장과 갈등 과정을 반복해왔는지 전략적 선택과 공생관계라는 관점에서 재해석하며 통시적인 북중 관계의 역사를 담고 있다.

중국 전문가로서 20여 년간 현장을 누벼온 저자는 "수많은 우여곡절과 불신의 역사를 감안하면, 양국 관계가 장기간 안정적으로 유지되는 것이 오히려 비정상적인 일"이라면서 "북중 관계는 '좋은 시절'이 오래가지 않는 것처럼, 반대로 '나쁜 시절'도 오래가지 않는다.

양국은 전략이익을 공유하는 '공생의 공간'에서 선택적 관여와 선택적 편승을 교환하는 전략게임을 반복하며 유연한 '공생 관계'를 지속해갈 것"이라고 내다본다.

21세기북스. 536쪽. 3만5천원.

![[속보] 서울 지하철 5호선 여의도역도 무정차 통과](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)

!['러브레터' 여주인공, 사망원인은 '히트쇼크'?…대체 뭐길래 [건강!톡]](https://img.hankyung.com/photo/202412/03.14944771.3.jpg)