공군 여중사 블랙박스 공개…"내일 얼굴 봐야되지 않습니까"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

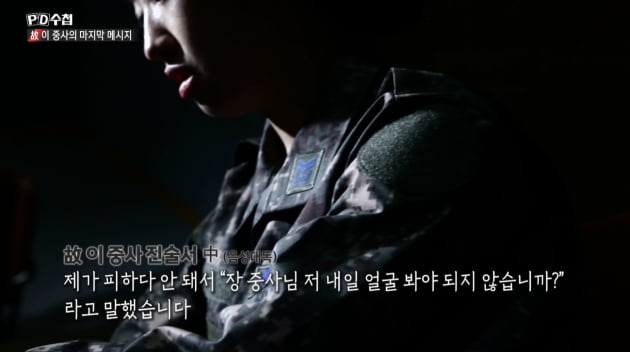

PD수첩, 사건 당시 차량 블랙박스 공개

성추행 피해 사망 공군 여중사, 가해자에

거부했지만…집요하게 추행 계속

성추행 피해 사망 공군 여중사, 가해자에

거부했지만…집요하게 추행 계속

지난 29일 MBC 'PD수첩'은 이 중사 유족 측 김정환 변호사로부터 입수한 블랙박스 영상을 공개하며 블랙박스에는 지난 3월 2일 이 중사 성추행 피해 당시 정황이 고스란히 담겨있다고 보도했다.

블랙박스 앞부분에는 선임인 노모 상사가 차에서 내리며 뒤에 타있던 장모 중사와 이 중사에게 "한 명 앞에 타"라고 했다. 장 중사는 "안 타도 돼"라고 반말로 거부했다.

차 내부에서 성추행이 시작되자 이 중사는 "장 중사님, 저 내일 얼굴 봐야 되지 않습니까"라고 말하며 거부했지만 추행은 계속됐다.

장 중사는 운전 중인 후임 부사관의 눈을 피하기위해 이 중사가 취한 것처럼 "정신차려"라고 말하기도 했다.

부대 안으로 차량이 들어가자마자 이 중사는 "여기서 내려줘"라고 말했고, 운전자는 "괜찮으시겠습니까?"라고 물었다. 이 중사는 "응 그냥 걸어가면 돼. 조심히 들어가"라고 인사했다.

이 중사는 해당 블랙박스를 직접 확보해 군 경찰에 제출했지만 당시 제20전투비행단 군사경찰대대는 이를 사실상 누락한 것으로 알려졌다.

이 중사 2차 가해 혐의를 받는 20비행단 정보통신대대장과 노모 준위가 이 중사 부모를 만났을 때 육성도 공개됐다.

방송에서 정통대대장은 "이 중사 보호가 가장 중요하기에 가해자와 완전 분리하고 지은 죄만큼 처벌받을 수 있게 할 것"이라고 말했다.

노 준위는 "요즘 성 관련 사건은 피해자 기준이기에 안에서 조사한다고 걱정 하시거나 이럴 필요 없을 것"이라고 안심시켰다.

하지만 노 준위는 이 중사가 신고하지 못하게 회유, 압력을 행사한 혐의로 노 상사와 함께 지난 12일 구속됐다. 정통대대장도 유족의 고소로 피의자 신분으로 조사 받고 있다.

김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)