뒤숭숭한 금감원…실무자급만 '정직', 직원들 "꼬리자르기냐"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

노조 "윤석헌·원승연 책임져야"

조직 뒤숭숭…기강 해이 우려

조직 뒤숭숭…기강 해이 우려

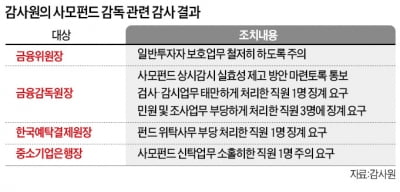

감사원이 사모펀드 감독 부실을 이유로 금융감독원 임직원에게 중징계를 내리면서 조직은 뒤숭숭한 분위기다. 노조는 실무자급이 아니라 이전 수뇌부가 해당 사태에 책임져야 한다고 반발하고 나섰다. 두 달째 수장 공백이 이어지는 가운데 또 다른 악재가 더해지면서 조직 기강이 흐트러질 수 있다는 우려도 나온다.

5일 금감원 노조는 감사원의 징계 결정에 대해 성명을 내고 “감사 결과를 납득하기 어렵다”고 밝혔다. 오창화 금감원 노조위원장은 “(사모펀드 사태 당시 수뇌부였던) 윤석헌 전 원장과 원승연 전 자본시장 담당 부원장이 가장 큰 책임을 져야 한다”며 “책임이 있는 고위직이 퇴직자라는 이유로 징계 대상에서 빠진 것은 전형적인 꼬리 자르기 감사”라고 지적했다. 이어 “윤 전 원장은 대법원 판결까지 끝난 키코(KIKO) 사태에 천착하느라 파생결합펀드(DLF) 및 사모펀드 사태에 제때 대응하지 못했다는 비판을 귀가 따갑게 들었다”며 “원 전 부원장은 김재현 대표의 옵티머스 대주주 변경 신청부터 검사 결과 처리에 이르는 전 기간에 걸쳐 담당 부원장으로 근무했다”고 말했다.

금감원 직원들도 실무급이 징계 대상에 포함된 것과 관련해 강한 불만을 토로했다. 금감원 한 직원은 직장인 익명 앱인 블라인드에서 “조직관리규정의 직무 권한 분류표에서 수석이 결정할 수 있는 사항이 없다”며 “권한이 없는 직원에게 이런 중징계를 내리는데, 앞으로 무슨 일을 하라는 것이냐”고 꼬집었다.

그러지 않아도 수장 공백으로 붕 떠 있는 금감원의 조직 분위기가 더욱 악화될 수 있다는 전망도 나온다. 7일 금감원장 자리가 공석이 된 지 두 달이 된다. 금감원은 윤 전 원장의 임기 만료 퇴임 후 차기 원장 인선이 미뤄지자 김근익 수석부원장 대행 체제로 운영되고 있다. 당초 교수 출신 후보들이 거론됐으나 청와대 검증 절차 등에서 낙마한 것으로 알려졌다. 감사원장, 해양수산부 장관 등도 임명해야 하는 등 청와대의 인사검증 부담이 가중돼 김 수석부원장 대행 체제가 장기화될 것이란 관측도 나온다.

정소람 기자 ram@hankyung.com

5일 금감원 노조는 감사원의 징계 결정에 대해 성명을 내고 “감사 결과를 납득하기 어렵다”고 밝혔다. 오창화 금감원 노조위원장은 “(사모펀드 사태 당시 수뇌부였던) 윤석헌 전 원장과 원승연 전 자본시장 담당 부원장이 가장 큰 책임을 져야 한다”며 “책임이 있는 고위직이 퇴직자라는 이유로 징계 대상에서 빠진 것은 전형적인 꼬리 자르기 감사”라고 지적했다. 이어 “윤 전 원장은 대법원 판결까지 끝난 키코(KIKO) 사태에 천착하느라 파생결합펀드(DLF) 및 사모펀드 사태에 제때 대응하지 못했다는 비판을 귀가 따갑게 들었다”며 “원 전 부원장은 김재현 대표의 옵티머스 대주주 변경 신청부터 검사 결과 처리에 이르는 전 기간에 걸쳐 담당 부원장으로 근무했다”고 말했다.

금감원 직원들도 실무급이 징계 대상에 포함된 것과 관련해 강한 불만을 토로했다. 금감원 한 직원은 직장인 익명 앱인 블라인드에서 “조직관리규정의 직무 권한 분류표에서 수석이 결정할 수 있는 사항이 없다”며 “권한이 없는 직원에게 이런 중징계를 내리는데, 앞으로 무슨 일을 하라는 것이냐”고 꼬집었다.

그러지 않아도 수장 공백으로 붕 떠 있는 금감원의 조직 분위기가 더욱 악화될 수 있다는 전망도 나온다. 7일 금감원장 자리가 공석이 된 지 두 달이 된다. 금감원은 윤 전 원장의 임기 만료 퇴임 후 차기 원장 인선이 미뤄지자 김근익 수석부원장 대행 체제로 운영되고 있다. 당초 교수 출신 후보들이 거론됐으나 청와대 검증 절차 등에서 낙마한 것으로 알려졌다. 감사원장, 해양수산부 장관 등도 임명해야 하는 등 청와대의 인사검증 부담이 가중돼 김 수석부원장 대행 체제가 장기화될 것이란 관측도 나온다.

정소람 기자 ram@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)