"아들아 죽지 마라"…생사 오가는 아이를 안은 아버지의 절규 [김수현의 THE클래식]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

슈베르트, 10대에 '마왕' 작곡…괴테의 시에서 영감

'걸작' 진입장벽 높아…1인 4역 소화할 표현력 필요

작품 전반에 깔린 '공포'…코로나19 속 '죽음' 의미 대두

'걸작' 진입장벽 높아…1인 4역 소화할 표현력 필요

작품 전반에 깔린 '공포'…코로나19 속 '죽음' 의미 대두

"아버지, 마왕이 저를 끌고 가려 해요. 마왕이 제게 상처를 입히고 있어요." -슈베르트 <마왕(Der Erlkonig)> 中 아들의 가사2019년 말 예고도 없이 찾아온 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태. 이를 기점으로 우리의 일상은 180도 달라졌습니다. 마스크 착용은 생활 속 일부가 됐고 경제와 사회, 교육, 문화 등 전 영역에서의 개인과 공동체 활동이 무너졌죠. 사람 간 만남을 기피하면서 외로움과 우울감도 커진 탓에 '코로나 블루'라는 새로운 병명도 생겨났습니다.

훼손된 모든 가치 속에서 유일하게 살아난 것이 있다면 이는 '가족의 소중함' 단 하나일 것입니다. 코로나19 사태로 언제든지 나의 사랑하는 아이가, 하늘 같은 부모가 숨을 쉬기 어려울 수 있다는 두려움은 가족의 건강과 동태를 더욱더 세밀하게 살피는 요인으로 작용했습니다. 역설적이게도 일상에 죽음이 드리우면서 가족의 가치는 그 어느 것보다 진귀해진 셈입니다.

죽음의 문턱…'가곡의 왕' 슈베르트의 손에서 표현되다

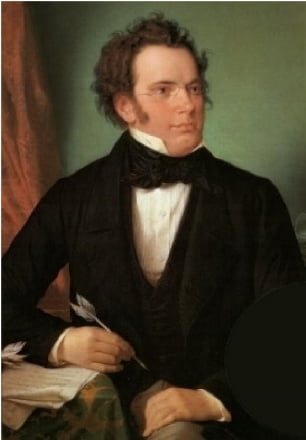

먼저 '마왕'의 작곡가 프란츠 페터 슈베르트(Franz Peter Schubert, 1797~1828)에 대해 간략히 살펴보겠습니다. 슈베르트는 오스트리아 초기 독일 낭만파의 대표적 작곡가로, 베토벤과 모차르트 못지않은 천부적인 재능을 타고났던 것으로 전해집니다. 실제로 그는 11세에 빈 궁정 예배당의 합창 아동으로 채용된 뒤, 모차르트 세기의 경쟁자로 알려진 살리에리로부터 작곡법을 배우게 되죠. 이후 슈베르트는 불과 17세가 되던 1814년에 '물레 잣는 그레트헨' 등 성악곡을 작곡하고, 18세가 되던 해에 '들장미', '마왕'을 비롯한 140여곡의 가곡과 현악 4중주곡, 교향곡 등의 작품을 대거 발표하는 성과를 내게 됩니다.

고유의 가치가 불변하듯, 슈베르트의 작품은 그가 세상을 떠난 뒤 빛을 발하기 시작합니다. 현악 4중주곡 '죽음과 소녀', 피아노 5중주곡 '송어'는 물론 '아름다운 물방앗간의 처녀', '겨울 나그네', '아베마리아' 등 수많은 가곡은 세기의 대작으로 조명받죠. 특히 가곡 영역에서 슈베르트의 존재 가치는 어느 작곡가도 엄두를 내지 못할 정도입니다. 그는 31년이라는 짧은 생 속에서 600여편의 가곡을 쏟아낸 인물입니다. 주목할 점은 단순히 다수의 작품을 작곡했다는 사실 뿐만 아니라, 그간 주목되지 않았던 '가곡'이라는 영역을 음악의 주요 예술 형식으로 끌어올렸다는 점입니다.

명성이 높은 가곡인 만큼 성악가라면 누구나 부르고 싶은 작품으로 꼽히지만, 진입장벽이 상당한 탓에 아무에게나 허락되는 작품은 아닙니다. 우선 해설자와 아이, 아버지, 마왕 총 4명의 인물을 단 한명의 성악가가 완벽히 소화해야 한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 음역은 물론 각 등장인물을 표현하는 음색에서도 차이가 뚜렷이 표현되어야 하기 때문이죠. 극적인 상황을 얼마나 생동감 있게 전달하는지 등의 표현력에 대해서도 충분히 평가될 수 있는 곡인 만큼 성악가의 역량이 여실히 드러나는 작품 중 하나로 꼽힙니다.

그럼에도 불구하고 전 세계에서 200년 넘게 연주되는 마력의 작품 '마왕'. 괴로움에 몸부림치며 고통을 호소하는 아이와 그를 안고 말을 타는 아버지, 그들의 주변을 맴돌며 공포심를 키우는 마왕의 모습까지 머릿속에 두고 음악으로 들어가 보겠습니다.

강렬한 말발굽 소리와 아이의 울부짖음…극단의 공포심 유발

'다그닥, 다그닥' 작품은 피아노 연주자의 강렬한 셋잇단음표 연타로 시작됩니다. 빠르게 달리는 말발굽 소리를 표현한 것으로, 곡의 긴장감을 고조시키는 역할을 하죠. 슈베르트는 악보에 'schnell(매우 급박하고 빠르게)'이라는 음악 용어를 직접 적어 원하는 작품의 분위기를 명확히 드러내기도 했습니다. 워낙 빠른 템포에 옥타브와 화음을 넘나드는 셋잇단음표 연타가 곡 전반에 깔리기 때문에 피아노 연주자에게도 도전적인 곡으로 평가받는 작품입니다. 왼손으로 연주되는 멜로디 선율은 세찬 바람 소리를 나타내면서 으스스한 분위기를 심화시키는 요소로 작용하죠.

그러나 아버지의 위로가 끝나기가 무섭게 마왕의 목소리가 흐르기 시작하죠. "사랑스런 아이야 나와 함께 가자" 처음에는 차분하고 달콤한 말로 아이를 유혹하던 마왕은 아이가 계속해서 아버지의 품에 파고들자 언성을 높이며 본색을 드러냅니다. 곡이 중반부에 치달으면서 마왕은 "만약 오기 싫다면 억지로라도 데려가야겠다"고 소리치면서 아이를 위협합니다. 이에 극도의 공포를 느끼며 절규하는 아이를 아버지는 더 꽉 껴안고 말을 몰아댑니다.

아버지의 계속되는 위로에도 아이는 결국 그의 품에서 숨을 거두고 맙니다. 마지막 세마디에서 셋잇단음표는 자취를 감추고, 피아노 연주자가 강하게 2개의 화음을 연주하면서 작품은 막을 내리죠. 추가적인 설명은 없으나 아버지가 아들의 죽음을 맞이하는 순간인 만큼 심장이 내려앉는 심정을 표현한 것으로 해석됩니다.

세계보건기구(WHO)가 팬데믹을 선언한 이후 전 세계에서 400만명 이상의 인구가 사망했고, 코로나19로 부모 등 양육자를 잃은 18세 미만의 '코로나 고아'는 약 156만명에 달합니다. 오늘만큼은 인간이 겪을 수 있는 가장 아픈 시간을 살아가고 있는 그들을 돌아볼 수 있길. 자신의 목숨만큼 소중한 가족과 이별한 이들에게 우리의 따뜻한 시선이 모아지길 간절히 바랍니다.

김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)