"불안해서 전세 못 살겠다"…계약갱신권 포기하는 세입자들

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

새 임대차법 1년

전세 품귀…보증금 폭등

"계약갱신권 써도 2년 뒤는 어쩌나"

전세 품귀…보증금 폭등

"계약갱신권 써도 2년 뒤는 어쩌나"

황 씨는 전세를 포기하고 매매할 집을 구할 생각이다. 그는 "이번에 운좋게 계약 갱신을 한다 해도 2년 뒤엔 전셋값을 최소 5억~6억원은 올려줘야 할텐데 감당할 자신이 없다"며 "지금 전세 사는 집보다 조건이나 위치가 크게 떨어지더라도 집을 사 들어가는 게 안심이 될 것 같다"고 털어놨다.

1년 전 정부 여당이 '세입자 주거 안정'이란 명분으로 주택임대차보호법을 개정했지만 이처럼 세입자들은 "불안하다"고 입을 모았다. 새롭게 전셋집을 구해야 하는 세입자들은 물론 계약갱신권을 행사할 수 있는 기존 세입자들마저 위기감이 컸다. 계약을 갱신한 세입자들도 '전셋값 폭탄'이 2년 유예된 것일 뿐, 갱신 계약이 만료되면 주변 시세에 맞춰 전셋값을 수억원씩 올려주거나 외곽으로 쫓겨나야 할 상황임을 인지하는 분위기다.

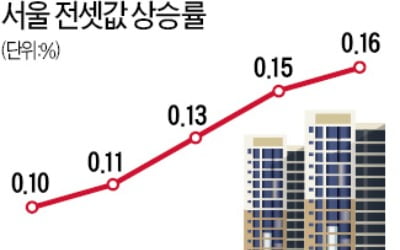

강남 신축 대단지 전셋값 1년새 10억 뛰기도

새 임대차법은 1년 만에 전세 매물을 빠르게 감소시켜 전세가를 크게 끌어올리는 부작용을 초래하고 있다. 부동산 분석업체 아실 집계에 따르면 지난 2일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만9841건으로 1년 전(3만7174건)에 비해 47%가량 급감했다. 그 영향으로 서울 아파트 평균 전셋값(KB국민은행 기준)은 1년 전 4억9922만원에서 6억3483만원으로 28.6% 급등했다.인기 있는 신축 대단지 아파트 중에는 전셋값이 1년 사이에도 10억원가량 급등한 곳도 있다. 서울 서초구 반포동 '래미안퍼스티지' 전용 222㎡는 지난달 35억~36억원에 전세 계약됐다. 임대차법 시행 초기인 지난해 9월만 해도 27억3000만원에 계약이 이뤄지던 아파트다.

동작구 흑석동 '한강센트레빌' 전용 114㎡는 5월 14억원에 전세 거래됐다. 올 1월의 직전 거래(8억원)보다 2배 가까이 뛰었다. 용산구 서빙고동 '신동아' 전용 140㎡ 또한 지난달 15억원에 거래됐다. 3월의 전고가(12억원) 대비 3억원이 올랐다. 용산구 K공인 대표는 "단지 내 한 면적 아파트에 매물이 1~2개 있으면 다행일 정도로 물건이 없다. 집주인들이 직전 거래가 대비 전셋값을 1억원 이상씩 올리는 게 예사"라며 "월세로 전환하려는 움직임도 많다"고 전했다.

세입자들 '전세 갱신' 알아도 못쓴다

세입자들 삶의 질은 2년 주기로 해 더욱 나빠지는 양상이다.30대 공기업 직장인 강예솔 씨(34)는 4년 전만 해도 보증금 3억원에 직장 근처인 마포 인근에서 방 3개짜리 전용 59㎡ 신축 아파트에 살았지만 2년 뒤 좀 더 외곽인 구축 아파트로 밀려났다. 지금은 모텔촌이 밀집해 젊은 여성들이 선호하지 않는 지역 오피스텔에 전세를 구했다.

업계 전문가들은 "지금 같은 속도라면 2년 뒤 계약갱신권이 한 차례 끝난 후 전셋값이 한번에 두 배 이상씩 뛸 수 있다"고 전망했다. 현장에서 전셋집을 구하는 세입자들이 체감하는 가격 차이는 훨씬 크다. 요즘처럼 전세 수요가 늘어 품귀 현상이 심해지면 수요자들은 급등한 가격을 감수하고 계약하기 때문이다.

그런데도 정부는 "계약 갱신율이 57%에서 78%로 높아졌다"며 임대차법 효과를 자화자찬하고 나섰다. 하지만 통계를 뜯어보면 얘기가 달라진다.

'갱신율 78%'에는 세입자가 갱신권을 행사하지 않고 임대료를 5% 이상 올린 재계약도 포함돼 있다. 전세 갱신(재계약) 비율이 78%였으나 실제 갱신권 행사 비율은 만기도래 계약 중 47%에 그쳤다. 갱신은 했으나 계약갱신청구권도, 전월세상한제도 쓰지 못한 이들이 많은 것이다. 새로 전세계약을 체결한 세입자들은 물론 계약을 갱신한 세입자들도 전셋값 급등에 따른 피해를 보고 있다.

서울 금천구에서 2년째 전세를 살고 있는 신혼부부 박모 씨(35)는 최근 계약을 갱신했지만 보증금을 시세에 맞춰 기존 3억원에서 4억5000만원으로 올려줬다. 최근 아이를 낳아 이사를 가기 힘들어진 박 씨는 집주인 요구에 따라 전세금을 50% 올려줄 수 밖에 없었다. 박 씨는 "전세금을 올려주지 않으면 집주인이 직접 거주하겠다고 나서는 통에 어쩔 수 없었다. 임대차법으로 수혜를 본 세입자들이 대체 어디에 있느냐"고 푸념했다.

안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)