부실시공 논란에 서민들마저 외면

"보수공사해도 천장에서 물 새"

"신축인데 변기 물 안 내려가"

LH 콜센터엔 하자 문의 빗발

LH(한국토지주택공사), SH공사 등 공공기관 주도로 공급되는 공공임대주택 입주자들의 불만이 끊이지 않고 있다. LH 콜센터에는 하자 보수 관련 문의전화가 연일 수십 통씩 쏟아진다. 온라인 커뮤니티에도 “신축인데 변기 물이 안 내려가요” 등의 불만을 토로하는 글이 잇따르고 있다.

임대주택 하자 8년간 3.5배로 늘어

LH의 공공임대주택은 행복주택과 매입임대주택, 전세임대주택, 매입임대리츠 등으로 나뉜다. 소득과 자산 기준이 낮은 무주택 신혼부부·청년 등에게 주변 주택 시세보다 싼값에 아파트나 빌라(연립·다세대주택), 오피스텔을 임대해준다는 게 공통점이다. 하지만 ‘신혼부부 등에게 안정된 주거를 제공한다’는 취지가 무색할 정도로 천장 누수 같은 결함이 끊임없이 발생하고 있다.국회 국토교통위원회 소속 김회재 더불어민주당 의원에 따르면 LH 임대주택의 가구당 하자 발생 건수는 2011년 0.08건에서 2019년 0.28건으로 늘었다. 8년간 3.5배로 증가한 것이다.

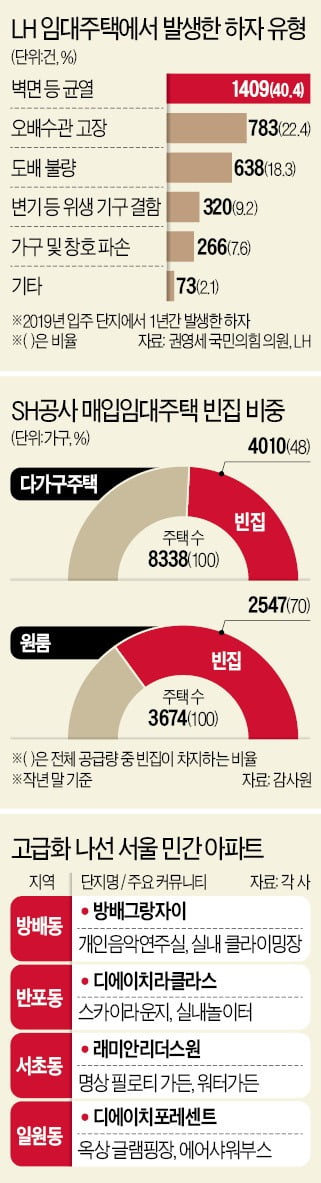

2019년 입주한 LH 임대주택 1만2099가구에서 1년 동안 발생한 하자는 총 3489건이었다. 이 중 벽면 등의 균열이 1409건(40.4%)으로 가장 많았다. 이어 △오배수관 고장 783건(22.4%) △도배 불량 638건(18.3%) △변기 등 위생 기구 결함 320건(9.2%) 등의 순이었다. 건설업계 관계자는 “민간 건설사들이 커뮤니티 시설, 특화 설계 등을 통해 아파트 품질 향상에 나서는 동안 LH는 임대주택 품질 개선에 사실상 손을 놓고 있었던 것”이라고 지적했다.

더 큰 문제는 하자가 발생해도 보수가 제때 이뤄지지 않는다는 것이다. LH와 SH공사는 임대주택 입주민들로부터 하자 접수만 하고, 실제 보수는 시공사가 맡는다. 그렇다 보니 책임 소재가 불분명해지고 하자 접수에서 보수까지 오랜 시간이 걸리는 일이 잦다. 민간 아파트는 입주 초기 시공사 하자 보수 부서가 단지에 상주해 빠른 일처리가 가능하다.

서울시에 따르면 2017~2019년 SH공사 임대주택 97개 단지에서 총 4584m에 이르는 외벽 균열(폭 0.3㎜ 이상)이 발견됐지만, 보강 공사가 이뤄진 것은 13.4%인 613m에 불과했다. 송파구 거여동 SH공사 장기전세주택(시프트)에 거주하는 김모씨(75)는 “스프링클러에서 물이 새 입주지원센터에 얘기했더니 ‘SH공사 송파센터에 문의하라’는 답변만 돌아왔다”며 “SH공사 센터는 하루종일 전화 연결이 안 돼 속앓이를 했다”고 했다. 작년 입주한 강동구 강일동의 한 SH공사 임대 아파트도 개별 현관 출입문과 도로가 붙어 있어 입주민의 원성을 샀지만 아직까지 별다른 조치가 취해지지 않고 있다.

“공공주택 늘리려면 하자부터 줄여야”

LH나 SH공사도 공공임대주택 품질이 민간 아파트보다 떨어진다는 점을 인정한다. 하지만 시공을 맡은 건설사들도 뾰족한 수가 없다. LH 등이 구입하는, 상대적으로 저렴한 자재를 쓸 수밖에 없기 때문이다. 공공기관은 ‘중소기업 제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법’에 따라 임대주택 공사 발주 때 문, 승강기, 타일 등 자재를 의무적으로 중소기업에서 구매해야 한다.‘부실시공’이란 낙인을 최대한 피하려는 민간 건설사와 달리 공급 확대가 우선인 공공기관은 주택 품질에 공들일 유인도 크지 않다. SH공사 관계자는 “내부적으로 소규모 임대주택의 사업비 한도를 제한하고 있어 단기간에 품질을 개선하기 어렵다”고 했다. LH 관계자는 “입주자 참여형 보수 점검 체계를 도입하는 등 품질 관리 고도화를 위해 특단의 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.

전문가들은 공공임대주택의 품질 저하가 공공 주도 주택공급 정책의 추진력을 떨어뜨리는 주된 요인이라고 입을 모은다. 감사원에 따르면 작년 말 기준 SH공사가 운영하는 매입임대주택 1만2012가구 중 6557가구(54.6%)가 수요자들이 외면해 비어 있는 것으로 나타났다. 이창무 한양대 도시공학과 교수는 “공공임대주택도 민간 주택만큼 살기 좋다는 인식이 확산되는 게 중요하다”며 “지금처럼 하자 문제가 계속 부각되면 서민들도 공공임대주택 입주를 꺼릴 수밖에 없다”고 강조했다.

![[단독] 강호동도 손 털었다…가로수길 빌딩 166억에 매각](https://img.hankyung.com/photo/202412/03.24235461.3.jpg)